はじめに

近年、Transformerモデルの開発と、それに続く生成的AIやマルチモーダルAIの台頭により、計算リソース(コンピュート容量)の需要が爆発的に増加しています。Googleでは、AIの効率化(例:Geminiのクエリエネルギー消費量を1年間で33倍削減)に劇的な進展が見られる一方で、AIベースの製品やサービスはそれを上回るペースで成長しており、データセンターのエネルギー需要は急速に増大しています。

AIは、電気や蒸気機関に匹敵する基盤となる汎用技術(Foundational General-Purpose Technology)であると見なされており、その活用は人類のあらゆる活動に拡大し、計算ニーズとそれに伴うエネルギー需要は増加し続けることが予想されます。

本研究の提案である「ムーンショット」は、このような未来を見据えて逆算されたものです。太陽は太陽系で群を抜いて最大のエネルギー源であり、その出力は \( 3.86 \times 10^{26} \text{W} \) に達し、人類の総発電量の100兆倍以上を放出しています。将来、AIに電力を供給する最善の方法は、この膨大なエネルギー源をより直接的に活用することになると考えることができます。

宇宙太陽光発電(Space-Based Solar Power: SBSP)の構想は以前からありましたが、最大の課題は、生成された電力を地球に戻すことでした。そこで本稿では、電力を地球に送信する代わりに、太陽光発電衛星の集合体で構成され、自由空間光通信(Free-Space Optical: FSO)でネットワーク化された宇宙ベースの機械学習(ML)「データセンター」を含む未来を提案しています。これは長期的には最もスケーラブルな解決策であると同時に、地球上の土地や水などの資源への影響を最小限に抑えるという利点もあります。

解説論文

- 論文タイトル:Towards a future space-based, highly scalable AI infrastructure system design

- 論文URL:https://goo.gle/project-suncatcher-paper

- 発行日:2025年11月4日

- 発表者:Blaise Agüera y Arcas*ら Google所属 (*Equal contributions)

・あくまで個人の理解に基づくものであり、正確性に問題がある場合がございます。

必ず参照元論文をご確認ください。

・本記事内での画像は、上記論文より引用しております。

要点

- AIの計算リソースとエネルギー需要の増大に対応するため、Googleは宇宙ベースのAIインフラシステム(TPU衛星群)を提案している。

- システムは、太陽光発電、高性能TPUアクセラレータ、自由空間光通信(FSO)による衛星間リンク(ISL)を特徴としている。

- 特に、テラビット/秒級の通信を実現するため、衛星は非常に近接した編隊飛行(数百キロメートル以下)で運用される。

- TPU(Trillium TPUs)は放射線耐性試験に合格しており、5年間のミッション寿命に相当する総電離線量に耐えられることが確認された。

- 打ち上げコストはシステムの総コストの主要因であるが、学習曲線分析によれば、2030年代半ばまでに低軌道(LEO)への打ち上げ価格が200ドル/kg未満に達する可能性があり、その場合、宇宙での電力コストは地上のデータセンターの電力支出と概ね同等となる見込みである。

詳細解説

1. Introduction(導入)

1.1. Motivation for ML in space(宇宙でのMLの動機)

AI需要の急増により計算リソースとエネルギーの需要も急速に増加しています。太陽系最大のエネルギー源である太陽をより効率的に利用するため、本稿では宇宙に焦点を当てています。

宇宙空間に設置されたソーラーパネルは、特定の軌道ではほぼ連続的な日照にさらされ、地球上の緯度のソーラーパネルと比較して年間で最大8倍の太陽エネルギーを受け取ることが可能です。従来の宇宙太陽光発電の提案では、発電したエネルギーを地球に送電することが難題でしたが、本提案では、電力を地球に送るのではなく、生成された電力を使って宇宙で機械学習の計算を行うというアプローチを取ります。これにより、最もスケーラブルな解決策となる可能性があり、地球の資源への影響も最小限に抑えられます。

1.2. System design overview(システム設計の概要)

究極的にAI計算の大半が宇宙で行われる未来を見据え、その中間目標として、宇宙ベースのシステムが地上データセンターとほぼ同等の性能を達成できることを示します。

この研究イニシアティブでは、主要な構成要素である電力生成、高帯域幅/低遅延通信、耐放射線コンピューティング、熱管理システム、および地上局へのデータリンクに対処しています。特に、打ち上げコストを最小限に抑えるため、1キログラムあたりの計算能力(compute per kilogram)を最大化し、質量効率を追求しています。

提案されるシステムは、太陽光発電衛星のコンステレーション上にGoogleのTensor Processing Unit (TPU) アクセラレータチップを搭載するものです。

- 軌道: 衛星は、夜明け-夕暮れ(dawn-dusk)の太陽同期低軌道(LEO)に打ち上げられることが想定されています。これは、電力生成を最大化しつつ、地上通信の遅延を最小限に抑え、打ち上げコストも抑えるのに有利です。

- 通信: 衛星間の超高帯域幅/低遅延データ転送を実現するため、衛星は近接して飛行し、自由空間光通信(FSO ISL: Free-Space Optics Inter-Satellite Links)を介して通信します。

- 飛行制御: 大規模なコンステレーションの衝突回避と近接飛行維持のために、MLベースの飛行制御モデルが使用されます。

- 熱管理: 冷却は、ヒートパイプとラジエーターからなる熱システムによって、動作保証できる理想的な動作温度範囲である公称温度(nominal temperatures)で動作しながら達成されます。

- 設計哲学: 単一の巨大なデータセンター(モノリシックな設計)を宇宙で組み立てるのではなく、よりモジュラーな設計、つまり小型衛星の配列に依存しています。これにより、夜明け-夕暮れの太陽同期低軌道帯域に収まるテラワット級の計算能力へと容易に拡張することが可能になります。

2. Results(結果)

本稿では、この構想の実現可能性を評価するため、衛星間通信帯域幅、大規模で密接な衛星編隊のダイナミクスと制御、TPUの放射線耐性、および将来の打ち上げコストを考慮した経済的実現可能性という、いくつかの重要な技術的課題に焦点を当てています。

2.1. Inter-satellite links(衛星間リンク)

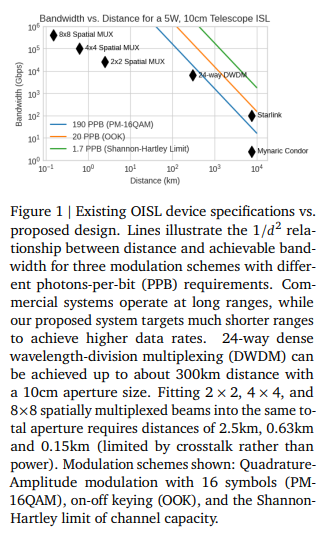

地上の大規模MLクラスターのネットワーキング要件は、現在の衛星間リンク(ISL)技術の能力を遥かに超えています。例えば、GoogleのTPUスパコンでは、カスタムの低遅延光インターチップ接続(ICI)が使用され、チップあたり数百ギガビット/秒のオーダーで通信が行われます。これに対し、市販の光ISLのデータレートは通常1~100 Gbpsの範囲です。

本分析の結果、要求される集約帯域幅である約10 Tbpsのオーダーは、地上のデータセンターで使用されている市販のDWDM(Dense Wavelength Division Multiplexing、高密度波長分割多重)トランシーバー技術を使用することで達成可能であると示されました。

この実現に向けた主な課題は、DWDM機器が従来の長距離ISL(約 \( 1 \mu\text{W} \) )と比べて著しく高い光受信電力(数百マイクロワットのオーダー)を必要とすることです。

これを解決するために、衛星間距離を劇的に短縮することが提案されています。ビームの拡散により、フレネル限界を超える距離では、受信電力は距離の2乗に反比例して減少(逆2乗則)します。そのため、衛星を近接編隊(数百キロメートル以下)で飛行させることで、高帯域幅の市販トランシーバーに必要なリンクバジェットを確保するための十分な電力を得られます。

※フレネル限界(Fresnel limit)とは:

フレネル限界とは、光(ここではレーザー光を用いたFSO通信)の伝搬において、ビームが「近距離場」の挙動から「遠距離場」の挙動に切り替わる境界の距離のことです。この限界を超えた領域は、物理学的に遠距離場(Far-field)と呼ばれます。この限界を超える距離では、ビームは一定の角度で広がり続けます(回折現象によるビーム拡散)。その結果、ビームが広がれば広がるほど、受信機が受け取れる単位面積あたりの光の強度、すなわち受信電力は急速に減少します。

さらに、距離が非常に短い(例:10 cmの望遠鏡で約10 km)場合、空間多重化(Spatial Multiplexing)という新たな機会が生まれます。距離が短いとビームスポットサイズが小さくなるため、異なる衛星上のトランシーバーアレイ間で複数の独立したビームを確立できます。これにより、総帯域幅は並列リンクの数に応じてスケールし、距離に反比例してさらに帯域幅をスケールさせることが可能になります。

ベンチスケールでの実証では、市販のコンポーネントを使用し、短距離の自由空間経路で800 Gbpsの一方向伝送(双方向1.6 Tbps)に成功し、このアプローチの潜在性が検証されています。

2.2. Orbital dynamics(軌道力学)

提案されるシステム設計は、衛星間通信の要件から、既存または計画中のどの衛星コンステレーションよりも大規模で、かつ遥かに近接した編隊飛行を必要とします。

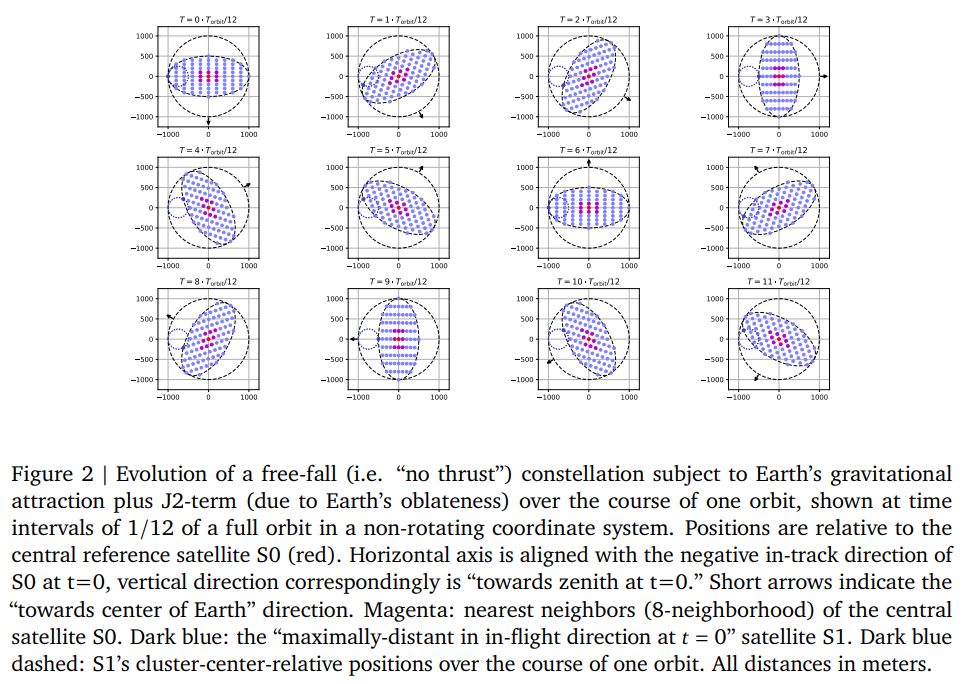

本研究では、近隣衛星の安定性の維持、遅延の最小化、太陽光露光およびISL性能の最大化といった制約に基づいて、半径 \( R=1 \text{ km} \) の81機衛星クラスター(平均高度650 km、軌道面内)の構成例が示されています。このクラスター内では、次近隣衛星間の距離は100 mから200 mの間で振動します。

衛星の軌道周期は同一であり、クラスターの形状は1つの軌道中に2つの完全なサイクルを経ます。このクラスターは、回転する「\( \pm R \) 順行、\( \pm R/2 \) 高度」の楕円体内に収まります。この2:1の軸比は、地球の重力場の下で自由落下する物体(衛星)の相対運動を記述する、基本的な軌道力学(Orbital dynamics)の必然的な結果です。

もし地球の重力場が点質量によるもので、大気抵抗や放射圧などの摂動(Keplerianではない影響)がなければ、この「自由落下(free fall)」コンステレーションは、デルタV(速度変更)を必要とせずに1軌道後に完全に自己再生されます。簡単に言えば、現実の宇宙環境で衛星に働くさまざまな妨害要因(摂動)を取り除いた、最もシンプルな物理法則の下であれば、この衛星クラスターは推進力を使わずに完璧に編隊を維持できます。

地球の扁平性(J2項)による重力場の主要な補正を考慮に入れると、クラスターの形状はわずかに変形しますが、この予測可能なドリフトは、クラスターの軸比をわずかに調整することで補償できます。より詳細な分析は、編隊飛行が単一衛星の精密な位置維持(ステーションキーピング)に必要なデルタVに加えて、わずかな追加のデルタV要件で実現可能であることを示唆しています。

2.3. TPU radiation testing(TPU放射線試験)

高性能MLアクセラレータは、最先端のプロセスノード、大きなダイサイズ、高い浮動小数点演算能力(FLOPS)によって特徴づけられ、宇宙での利用は新しい領域です。その実現可能性を評価するため、GoogleのV6e Trillium Cloud TPUとそのホストサーバーが、67 MeVの陽子線を用いて、太陽同期LEO(低軌道)の動作条件をシミュレートする放射線試験を受けました。

試験の結果、放射線が主に引き起こす2つの影響について以下のように確認されました。

- 総電離線量(TID: Total Ionizing Dose)効果: 絶縁層に電荷が蓄積し、デバイスが徐々に劣化する効果です。推定される5年間のミッション寿命に対応するTIDは約750 rad(Si)です。

- 結果: High Bandwidth Memory(HBM)サブシステムが最もTIDに敏感でしたが、最小要件の約3倍にあたる2 krad(Si)の累積線量までは異常を示しませんでした。エンドツーエンドのMLワークロードを含む他の全ての試験では、最大15 krad(Si)までハードウェアの恒久的な故障は見られませんでした。TPUは5年間のミッション寿命に耐えることが示されました。

- 単一事象効果(SEE: Single Event Effects): 単一の高エネルギー粒子が衝突することで瞬時に故障を引き起こす現象です。

- 結果: HBMが最もSEEに敏感で、主に訂正不能ECCエラー(UECCs: Uncorrectable ECC errors)として現れました。通常の推論ワークロードでは、このHBM UECC発生率は非常に低く、推定される軌道線量(150 rad(Si)/年)で1000万回推論あたり約1回の故障確率に相当します。これは推論には許容可能と考えられますが、トレーニングジョブへの影響についてはさらなる研究が必要です。

なお、未検出のビット反転による静かなデータ破損(SDC: Silent Data Corruption)は、モデルトレーニングにおいて特に懸念されます。SDCの発生率は、特定のテストで \( 10^7 \text{ rad} \) あたり約1回と示唆されていますが、この推定を確固たるものにするにはさらなるデータが必要です。

2.4. Launch cost analysis(打ち上げコスト分析)

歴史的に、高コストな打ち上げ費用は、宇宙での大規模な太陽光発電利用を妨げてきました。

本稿では、宇宙ベースの太陽光発電の経済的実現可能性の閾値として、静止トランスファー軌道(GTO)への打ち上げで500ドル/kgという水準が引用されており、これは低軌道(LEO)への打ち上げでは約200ドル/kgに相当すると計算されています。多くの専門家が、この200ドル/kgという価格を、野心的なプログラムにおいて打ち上げコストが制限要因でなくなる閾値として挙げています。

学習曲線分析: SpaceXの歴史的な打ち上げデータ(Falcon 1からFalcon Heavyまで)を分析したところ、累積打ち上げ質量が倍増するごとに価格が約20%低下する学習率が確認されました。

コスト予測: この20%の学習率が維持された場合(Starshipによる年間約180回の打ち上げが必要)、2030年代半ばまでに打ち上げ価格は200ドル/kg未満に低下する可能性があります。これは、SpaceXがStarshipへの移行で達成すべき野心的な目標ですが、同社が掲げる打ち上げ目標よりも低いレートです。

経済性の比較: LEO打ち上げ価格が200ドル/kgに達した場合、衛星の耐用年数で償却されるkWあたりの打ち上げコスト(約810~7,500ドル/kW/年)は、地上のデータセンターの年間電力支出(約570~3,000ドル/kW/年)と比較して、概ね同等になる可能性があります。

したがって、打ち上げコストが200ドル/kg以下に達すれば、この野心的な宇宙ベースAIインフラ構想の経済的実現性が大幅に高まるという結論を、本稿は裏付けています。

3. Discussion(議論)

本稿で提示された結果は、スケーラブルな宇宙ベースAIに向けた最初の重要なマイルストーンを示すものです。これらの初期の成果は、衛星間通信、軌道編隊制御、放射線耐性、および打ち上げの経済性といった基本的な課題に対処することで、大規模な宇宙ベースの機械学習(ML)計算の実現可能性を評価するための心強い第一歩となりました。

今後の宇宙ベースの実験的マイルストーンでは、以下の重要な課題に対する解決策を見つける必要があります。

3.1. Thermal Management(熱管理)

高電力密度を持つTPUを真空中で動作させるための効果的な熱管理は、非常に重要な最適化の課題です。地上のデータセンターでも発熱対策は重要ですが、宇宙の真空環境では熱伝導(熱が物質を介して伝わること)が期待できず、主に輻射(放射)によって熱を外部に逃がす必要があります。

そのため、TPUチップから専用の放熱面(ラジエーター)へ大量の熱を効率的に移動させるために、高度な熱界面材料(Thermal Interface Materials: TIM)や熱輸送メカニズムが不可欠です。信頼性を最大化するためには、熱輸送メカニズムは受動的(パッシブ、つまり動力を必要としない)なものが好ましいとされています。

3.2. Reliability and Repair Strategies(信頼性および修理戦略)

宇宙空間での計算の信頼性を高め、故障にどう対応するか(およびそれに関連して)は極めて重要です。現在、地上のデータセンターでは、故障したTPUは技術者による手動での交換が比較的簡単かつ低コストで可能ですが、宇宙ではこれは明らかに現実的ではありません。

最も単純な解決策は、冗長性の確保(Redundant provisioning)です。つまり、予備の機器を用意しておくことです。また、ネットワークに影響を与える故障に対するシステムの耐性を高めることを目指す研究プログラムも有望です。例えば、通信頻度を減らした(reduced communication)トレーニング手法(例:Diloco)など、故障に強いシステムを構築する研究が必要です。

3.3. High-bandwidth Ground Communications(高帯域幅地上通信)

システムが大規模にスケールアップした運用を行うためには、地上局との間でロバスト(堅牢)な光衛星・地上通信を開発することが不可欠となります。これには、以下の課題を克服する必要があります。

- 大気乱流(Atmospheric turbulence): 大気中の空気の揺らぎがレーザー光の伝搬を乱す問題。

- 高速な相対運動誤差: 衛星と地上局の高速な相対移動に伴う精密な位置合わせの誤差。

- 精密なビーム追跡(Precision beam tracking): 高速で移動する衛星からの狭い光ビームを地上局が正確に追跡し続ける技術。

これは現在も活発な開発分野であり、NASAのTeraByte Infrared Delivery(TBIRD)ミッションは、2023年に200 Gbpsの地上-LEO(低軌道)通信を実証しています。

3.4. Future Designs(将来の設計)

本稿で提案されているTPU衛星クラスターの設計は、比較的従来型の構成(計算ペイロード、衛星バス、熱ラジエーター、太陽電池パネルといった離散的なコンポーネント)に基づいています。

しかし、このコンステレーション設計は、宇宙でのクラスター成長に適していますが、軌道上の計算の可能性を最大限に引き出すためには、個々の衛星について新しい設計アプローチが必要となるでしょう。

スマートフォン産業でシステム・オン・チップ(SoC)が登場したように、大規模生産は高度に統合された設計を促します。長期的には、計算、ラジエーター、および電源が統合された次世代のアーキテクチャ、例えばニューラルセルオートマタ(Neural Cellular Automata)に基づいた計算基板を活用する方向に進むことが期待されます。

本稿で述べられたTPUベースの衛星クラスターと、記述された予備的な結果は、その可能性を切り開くための始まりに過ぎず、この野心的なビジョンの全容を実現するためには、持続的な研究、設計の反復的な改善、そして複数の重要な将来のマイルストーンの達成が必要とされています。

4. Methods(手法)

本稿で提案された宇宙ベースAIインフラシステムの実現可能性を評価するため、技術的な課題に対する分析手法が詳細に説明されています。

4.1. Orbital dynamics analysis(軌道力学分析)

編隊飛行(Formation Flight)の実現可能性を確立するためには、まず解析的に扱いやすい簡略化されたモデルから始めるのが一般的です。

- 簡略化モデル: ケプラー近似(地球の重力場を点質量によるものとして扱う近似)における円形基準軌道に対する衛星の相対運動を記述するヒル=クロヘシー=ウィルトシャー方程式(Hill-Clohessy-Wiltshire equations)などがあります。

- 発展的モデル: より洗練されたものとして、任意の離心率(軌道の楕円の度合い)に対応するチャウナー=ヘンペル方程式(Tschauner-Hempel equations)や、地球の扁平性(J2項)の影響を考慮に入れたヴィンティ理論(Vinti theory)などがあります。

こうした解析的手法で見込みのあるアプローチが特定された後、より解析的なモデリングが難しいが理解されている物理的効果(太陽や月の潮汐力、大気抵抗、放射圧など)による摂動(Keplerianではない影響)の性質と大きさが、合理的なデルタV(速度変更)予算と両立するかを検証します。

非ケプラー的寄与(Non-Keplerian contributions)の中で、近接コンステレーションの衛星に異なる影響を与えるものとして、想定される高度では、地球のジオポテンシャルのJ2項(地球の扁平性による重力場の主要な補正項)が最も重要であると予想されます。次いで、差動的な大気抵抗(differential atmospheric drag)が影響を与える可能性があります。

本実現可能性研究では、基本的なHCW近似から出発し、太陽同期クラスター軌道に適用するために必要な調整を摂動論的に扱い、数値シミュレーションによって結果を得ました。

- 数値精度: 軌道直径が \( 10^7 \text{ m} \) のオーダーであるのに対し、センチメートル単位の精度で軌道を計算するためには、結果が少なくとも9桁の精度で正確である必要があります。

- 積分スキーム: GPUベースの高速な浮動小数点演算は通常、64ビット(約16桁の精度)の浮動小数点表現までしかサポートしないため、高い精度の計算を維持するために、SciPyの scipy.integrate.solve_ivp 関数で提供される8次ルンゲ=クッタ DOP853メソッドが使用されました。

4.2. Inter-satellite link analysis(衛星間リンク分析)

高帯域幅で短距離のISLの実現可能性は、リンクバジェット分析を通じて評価されました。

- データレートと電力: 達成可能なデータレートは、与えられた変調スキームに必要なビットあたりの光子数(Photons-Per-Bit: PPB)が一定であると仮定した場合、受信信号電力に正比例します。

- 逆二乗則: 遠距離場(Far-field)では、ビームの拡散により、受信電力は距離の二乗に反比例して減少します(\( P_r \propto 1/d^2 \))。

本アプローチは、短距離でのリンクバジェットの向上を活用し、高スペクトル効率のコヒーレントトランシーバーを使用したマルチチャンネルDWDMシステムを採用します。

- DWDM構成: 商用で利用可能な400Gトランシーバー(PM 16-QAM変調を使用)を100GHz ITU周波数グリッドに展開することで、単一の開口部(アパーチャ)で24チャンネル(Cバンドの半分)をサポートし、9.6 Tbpsの双方向帯域幅が得られます。

- 受信電力: 24チャンネルシステムに必要な総受信電力は、約 \( 0.38 \text{ mW} \) のオーダーであり、これは従来の長距離ISL(\( \sim 1 \mu\text{W} \))よりも著しく高い電力を要求します。

フリースペース光通信のためのフリース伝達公式(Friis transmission formula for free-space optics)を用いて、遠距離場での受信信号電力(\( P_R \))が推定されました。

$$ P_R = P_T \cdot G_T \cdot G_R \cdot \frac{\lambda^2}{(4\pi d)^2} \cdot L_{\text{other}} \tag{1} $$

(ここで、\( P_T \) は送信電力、\( G_T, G_R \) は送信・受信アンテナゲイン、\( \lambda \) は波長、\( d \) は衛星間距離、\( L_{\text{other}} \) はその他の損失を表します。)

この式から、例えば従来のLEO-LEOリンク距離である \( 5,000 \text{ km} \) では、受信電力は最大で \( 1.6 \mu\text{W} \) にしかならないことが示され、マルチテラビット級のMLクラスターの要件を満たすためには、衛星間距離を劇的に短縮する必要性が裏付けられています。

4.3. TPU Radiation Testing Procedure(TPU放射線試験手順)

TPUの宇宙利用の実現可能性を評価するため、GoogleのV6e Trillium Cloud TPUとそのホストサーバーが放射線試験を受けました。

- 施設とビーム: UCデイビス・クロッカー原子核研究所にて、67 MeVの陽子ビームが利用されました。

- 試験環境: 太陽同期LEOの動作条件をシミュレートするために、ヒートシンクを装着した状態で、TPUパッケージ全体を均一に照射するために8 cm径の開口部が使用されました。

- 線量とフルエンス: \( 1 \text{ rad} \) の線量は、陽子フルエンス(粒子の密度)約 \( 9.6 \times 10^6 \text{ protons/cm}^2 \) に対応します。

ソフトウェアスイート: 脆弱性を評価するために、多様なソフトウェアスイートが使用されました。

- メモリ負荷テスト: High Bandwidth Memory(HBM)を対象とし、エラーをログに記録し継続するよう設定。

- 計算中心テスト: HBMトラフィックを最小限に抑え、テソル計算ユニットに焦点を当て、最初の重大なエラーで停止するよう設定。

- エンドツーエンドMLワークロード: Transformerモデルを実行し、現実的な動作ストレスをシミュレート、最初の重大なエラーで停止するよう設定。

単一事象効果(SEE)クロスセクションの推定:

- HBM UECC: HBMが最もSEEに敏感であり、主に訂正不能ECCエラー(UECCs)として現れました。イベントあたりの特性線量は約44 radであり、これはチップあたり約 \( 2 \times 10^{-9} \text{ cm}^2 \) のクロスセクションに相当します。

- 静かなデータ破損(SDC): UECCフラグなしでデータ不一致が発生するSDCは、特定のテストで約 \( 10^7 \text{ rad} \) あたり1回という割合で示唆されました。これは、この特定の故障モードに対するHBMアセンブリあたり約 \( 8.3 \times 10^{-10} \text{ cm}^2 \) のクロスセクションを示唆しています。

4.4. Launch cost analysis(打ち上げコスト分析)

打ち上げ価格の予測は、学習曲線(Learning Curve)の予測と、計画されているStarship 4の仕様および再利用目標の分析という二つの手法で実施されました。どちらの手法も、2030年代半ばまでに顧客価格が \( $200/\text{kg} \)に到達する可能性を支持しています。

学習曲線分析:

- SpaceXの歴史的な打ち上げデータ(Falcon 1からFalcon Heavyまで)を分析すると、累積打ち上げ質量が倍増するごとに価格が約20%低下するという学習率が確認されました。

- この20%の学習率を維持し、2035年までに \( $200/\text{kg} \) 未満に到達するには、約370,000トンの追加の累積質量を打ち上げる必要があり、これはStarship約1,800回分に相当します。これは、年間約180回のStarship打ち上げが必要な目標であり、SpaceXが掲げる目標を下回るものの、野心的な目標です。

宇宙電力コストと地上電力コストの比較:

- LEOへの打ち上げ価格が \( $200/\text{kg} \) に達した場合、衛星の耐用年数で償却される「打ち上げ電力価格」(Launched power price)は、Starlink v2ミニ衛星タイプで約 \( $810/\text{kW/年} \) と推定されます。

- これは、地上のML対応データセンターの年間電力支出(\( $570 \sim 3,000/\text{kW/年} \)、地域の電力価格やPUEに依存)と比較して、概ね同等になる可能性があります。

この分析により、打ち上げコストが\( $200/\text{kg} \) に到達した場合、宇宙でのAI計算の年間コストが地上でのコストとほぼ同等になり、提案の経済的実現性が高まることが裏付けられました。

まとめ

本稿で提示された結果は、スケーラブルな宇宙ベースAIに向けた最初の重要なマイルストー ンです。この予備的な結果は、衛星間通信、軌道編隊制御、放射線耐性、および打ち上げ経済性の基本的な課題に対処することで、大規模な宇宙ベースMLコンピュートの実現可能性を評価するための一歩となりました。

将来のスペースベースの実験的マイルストーンには、以下の重要な課題への取り組みが含まれます。

- 熱管理(Thermal Management): 真空中において、高電力密度のTPUを効率的に冷却するため、熱輸送メカニズムやラジエーター表面への放熱システムの最適化が必要です。

- 高帯域幅地上通信: スケールアップした運用には、大気乱流や高速な相対運動誤差の克服を含む、ロバストな光衛星・地上通信の確立が不可欠です。

- 信頼性および修理戦略: 宇宙における故障したTPUの交換は地上のように単純ではないため、冗長性の確保や、故障に強いシステム耐性(例:低通信トレーニング)の研究が必要です。

本稿で記述されたTPUベースの衛星クラスター設計は比較的従来的な構成(計算ペイロード、衛星バス、ラジエーター、ソーラーパネル)に基づいています。しかし、長期的には、スマートフォン産業でシステム・オン・チップ(SoC)が見られたように、大規模生産は高度に統合された設計が求められています。最終的には、計算、ラジエーター、および電源が統合された次世代アーキテクチャ(例:ニューラルセルオートマタに基づく計算基板)を活用する方向に進むことが期待されています。

この壮大なビジョンを完全に実現するためには、今後も継続的な研究、設計の反復的な改善、そして複数の重要な将来のマイルストーンの達成が必要とされています。