はじめに

近年、AIエージェントは特定の目的のためにツール群と一体で開発される「垂直統合」が主流でした。しかし、AIエージェントの数が爆発的に増加するにつれて、異なる開発者が作ったエージェントやツールが互いに連携してタスクをこなす「水平統合」、いわば「社会のエージェント」の時代が到来しつつあります。

この水平統合を支える技術として「MCP (Model Context Protocol)」というプロトコルが注目されていますが、その普及に伴い、ツール同士が意図せず互いの足を引っ張り合う「ツールスペース干渉」という新たな問題が明らかになってきました。

本稿では、この問題の具体的な内容と、エコシステム全体で取り組むべき対策について、Microsoft Researchが2025年9月11日に公開したブログ記事「Tool-space interference in the MCP era: Designing for agent compatibility at scale」を基に、AIエージェント開発における新たな課題とその解決策について解説します。

参考記事

- タイトル: Tool-space interference in the MCP era: Designing for agent compatibility at scale

- 著者: Adam Fourney, Tyler Payne, Maya Murad, Saleema Amershi

- 発行元: Microsoft Research

- 発行日: 2025年9月11日

- URL: https://www.microsoft.com/en-us/research/blog/tool-space-interference-in-the-mcp-era-designing-for-agent-compatibility-at-scale/

・本稿中の画像に関しては特に明示がない場合、引用元記事より引用しております。

・記載されている情報は、投稿日までに確認された内容となります。正確な情報に関しては、各種公式HPを参照するようお願い致します。

・内容に関してはあくまで執筆者の認識であり、誤っている場合があります。引用元記事を確認するようお願い致します。

要点

- AIエージェントの普及に伴い、異なる開発元のツールやエージェントが連携する「水平統合」が重要になる。

- 水平統合を支えるプロトコル「MCP」が広まる一方、ツール同士が互いに干渉し合って全体の性能を低下させる「ツールスペース干渉」が新たな課題である。

- Microsoftは1,470のMCPサーバーを調査し、ツール数の過多、応答データ長の増大、パラメータの複雑化、命名規則の衝突といった干渉の具体例を特定した。

- この問題の分析と解決を支援するため、OSSツール「MCP Interviewer」を公開し、プロトコル、サーバー、クライアント、マーケットの各層での改善策を提言している。

詳細解説

AIエージェントの進化:垂直統合から水平統合へ

これまで多くの高度なAIエージェントは、特定のタスクを高い精度でこなすために、そのエージェント専用のツールや学習環境をセットで開発する「垂直統合」モデルで進化してきました。しかし、このアプローチは、異なる開発元が提供する無数のエージェントやツールが連携する必要がある将来の環境には適合しにくいと考えられています。

そこで重要になるのが、異なるコンポーネントを柔軟に組み合わせる「水平統合」です。この連携を標準化するプロトコルの一つがMCP (Model Context Protocol) であり、すでにZapierが30,000のツールを提供するなど、巨大なツール市場を形成しつつあります。

新たな課題「ツールスペース干渉」

ツールスペース干渉とは、「本来はそれぞれ有用なツールやエージェントが、同じ環境に複数共存することで互いに干渉し、結果としてシステム全体の効率やタスクの成功率を低下させてしまう現象」を指します。

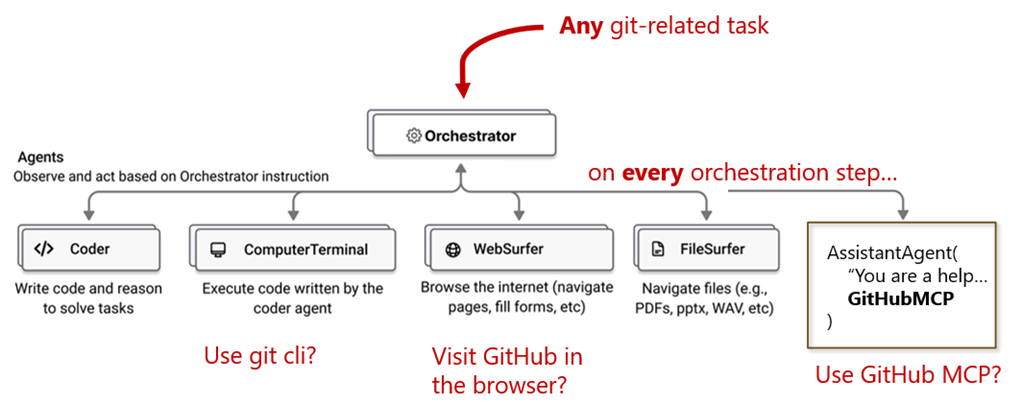

Microsoftの研究チームは、GitHub関連のタスクを例に挙げています。あるAIエージェントシステムが、以下を同時に利用できるとします。

- Webブラウザを操作するエージェント

- コマンドライン(gitコマンド)を実行するエージェント

- GitHubのMCPサーバー(APIツール群)を利用するエージェント

このとき、オーケストレーター(指示役のAI)はタスクの各段階で「どのエージェントを使うべきか?」を判断しなければなりません。さらに、ブラウザでブランチを変更しても、コマンドライン上のブランチは変わらないなど、各エージェントが持つ「状態」がずれてしまい、混乱やエラー、最悪の場合はタスクの失敗につながる可能性があります。これがツールスペース干渉の典型例です。

MCPエコシステムの現状分析

Microsoftの研究チームは、この干渉の実態を明らかにするため、公開されているMCPサーバーのレジストリから1,470サーバーを収集・分析しました。

この分析を自動化するために、「MCP Interviewer」というツールを開発し、オープンソースとして公開しています。このツールは、MCPサーバーが提供するツールの数やパラメータの構造をカタログ化するだけでなく、LLM(大規模言語モデル)を使って実際にツールを呼び出すテストを自動生成し、その応答やエラーメッセージの品質まで評価できる優れたものです。

この調査から、ツールスペース干渉を引き起こす可能性のある、いくつかの重要なパターンが明らかになりました。

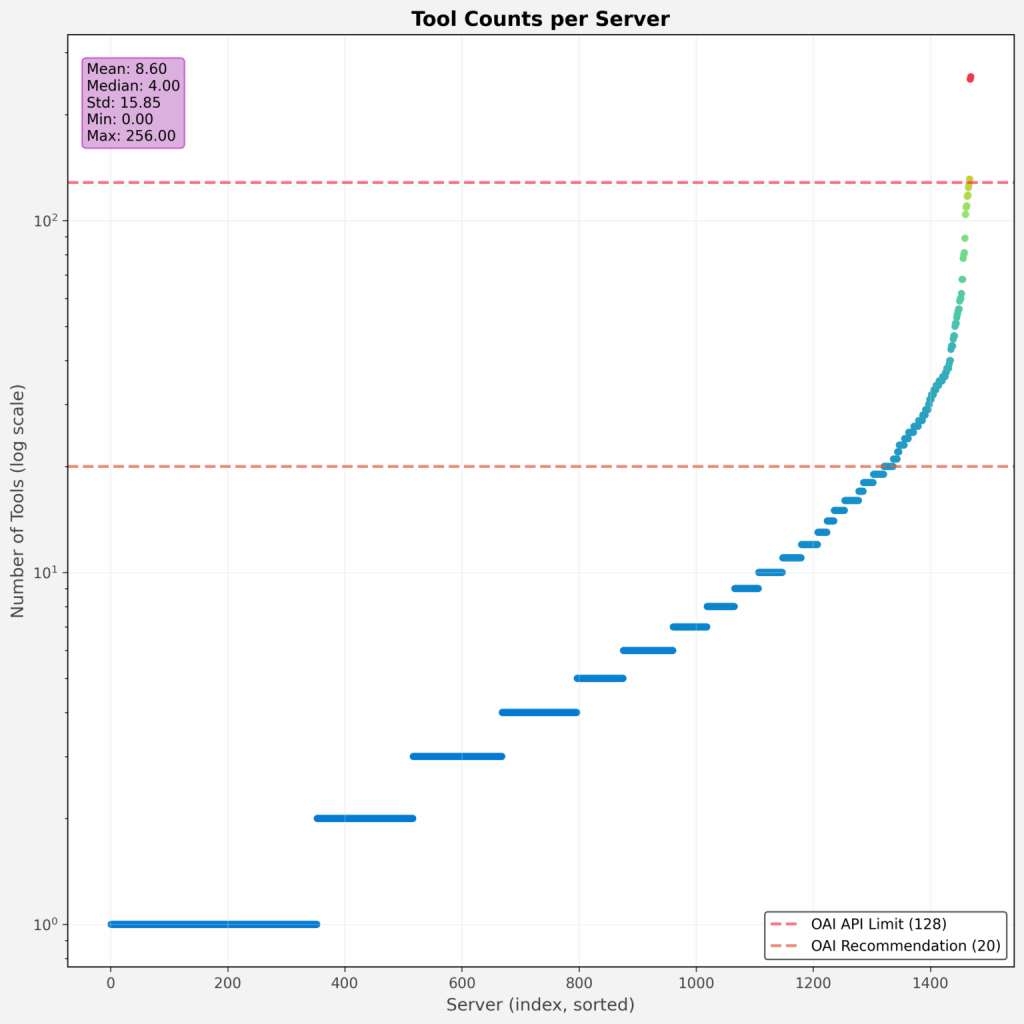

ツール数の過多

多くのLLMは、一度に扱えるツール(関数)の数が増えるほど性能が低下します。OpenAIは20個以下のツール数を推奨(APIは最大128に制限)しています。ほとんどは数ツール以下となっていましたが、調査対象の中には最大で256個ものツールを一度に提供するサーバーがありました。これほど多いと、モデルが適切なツールを選択できなくなる可能性が高まります。また、人気のあるPlaywright-MCPは29ツール、 GitHub MCPは91ツールとなっており、モデルによっては大きすぎることになる可能性もあります。

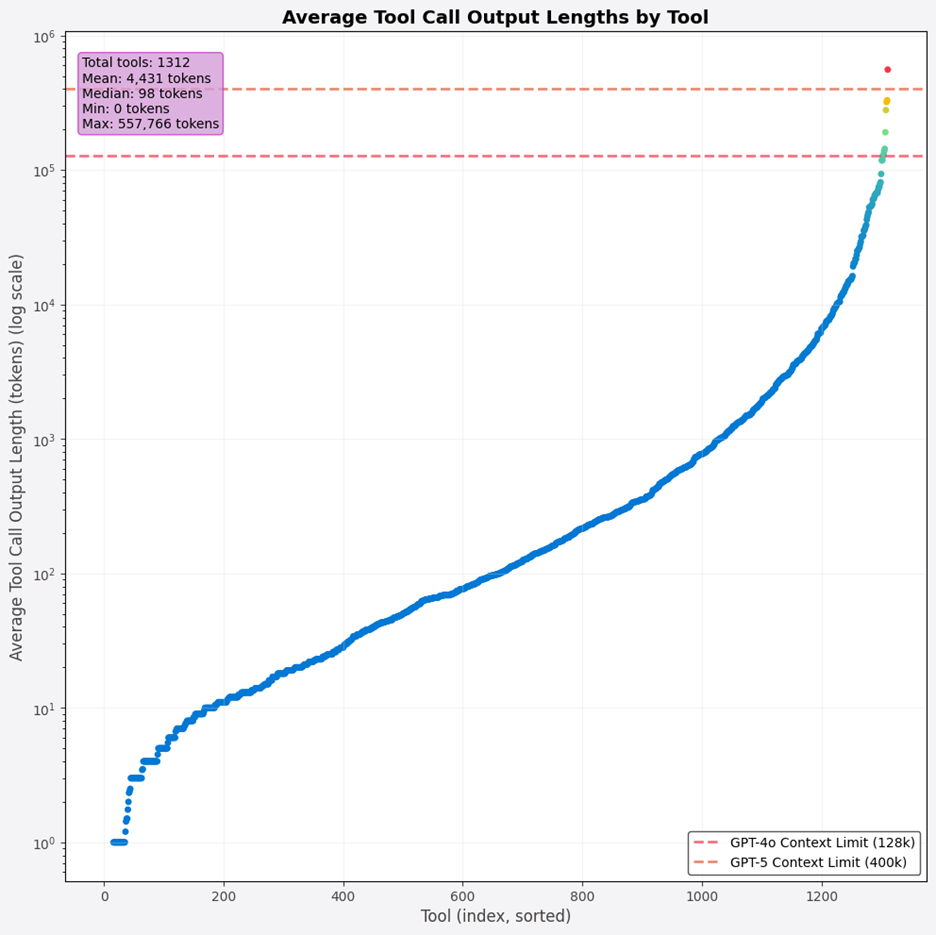

応答データの長さ

ツールの実行結果が長すぎると、モデルのコンテキストウィンドウ(一度に処理できる情報量)を圧迫し、コストの増大や性能低下を招きます。調査では、ほとんどのツールは98個以下のトークンを生成したことが確認されましたが、応答が55万トークンを超えるツールも発見されました。これは多くの主要なモデルのコンテキスト上限をはるかに超えており、タスクの続行を不可能にします。また応答がコンテキストウィンドウの長さに収まる場合でも、応答が長すぎるとパフォーマンスが大幅に低下する可能性があります。

| # of tools that would overflow context in | |||||

| Model | Context Window | 1 call | 2 calls | 3-5 calls | 6-10 calls |

| GPT 4.1 | 1,000,000 | 0 | 1 | 7 | 11 |

| GPT 5 | 400,000 | 1 | 7 | 15 | 25 |

| GPT-4o, Llama 3.1, | 128,000 | 16 | 15 | 33 | 40 |

| Qwen 3 | 32,000 | 56 | 37 | 86 | 90 |

| Phi-4 | 16,000 | 93 | 60 | 116 | 109 |

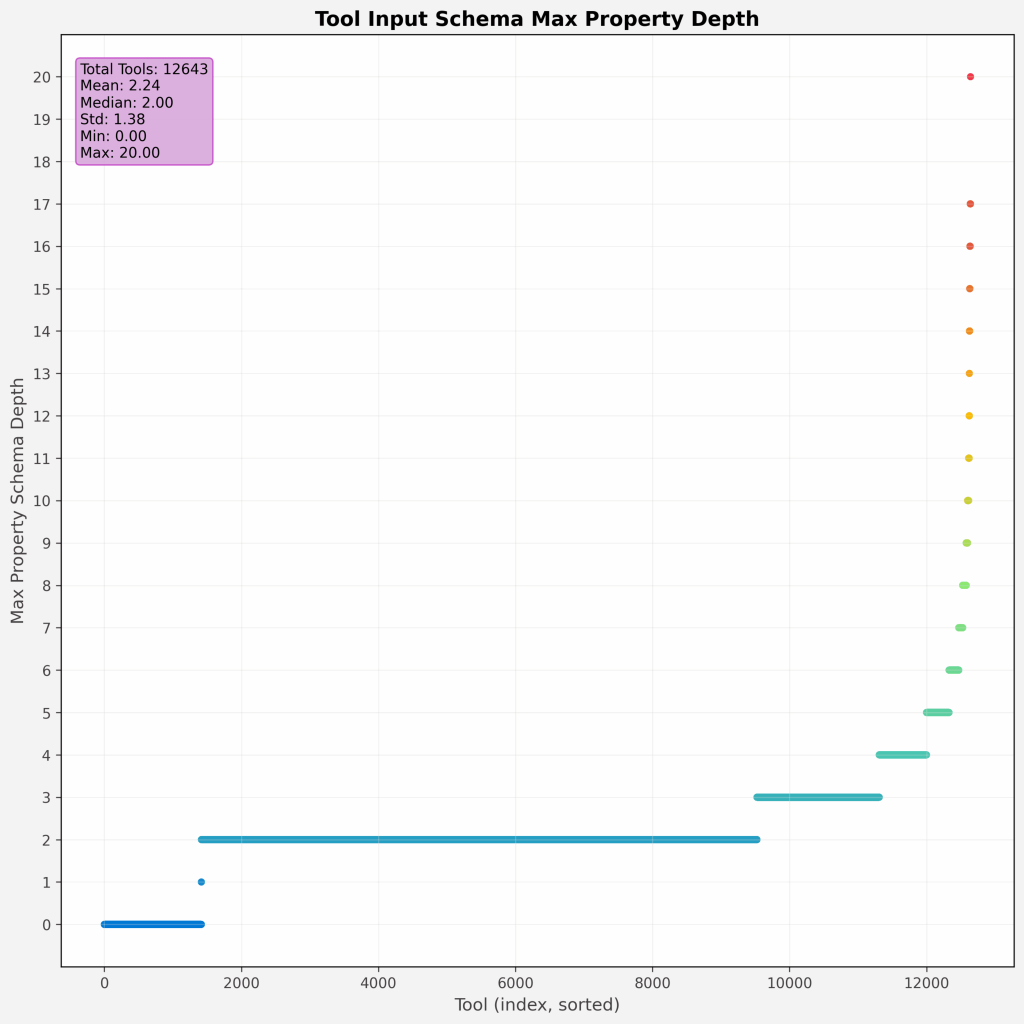

パラメータの複雑さ

ツールを呼び出す際の引数(パラメータ)の構造が複雑にネストしていると、モデルが正しい引数を生成するのが難しくなります。最も深いものでは20階層のネスト構造を持つツールも存在し、これも性能低下の一因となり得ます。

名前の衝突と命名の曖昧さ

現在のMCPの仕様には、ツール名をサーバーごとに一意に保つための「名前空間」の仕組みがありません。そのため、「search」という全く同じ名前のツールが32もの異なるサーバーで使われており、エージェントがどの「search」を呼び出すべきか区別できなくなります。次の表は、衝突の上位10件を示しています。

| Tool Name | Number of Instances |

| search | 32 |

| get_user | 11 |

| execute_query | 11 |

| list_tables | 10 |

| update_task | 9 |

| generate_image | 9 |

| send_message | 9 |

| execute_command | 8 |

| list_tasks | 8 |

| search_files | 8 |

名前が一意であっても、意味的に類似している場合があります。これらのツールの動作が似ている場合、重複は直ちに問題にならないかもしれませんが、特定のツールを呼び出すことを想定している場合は、名前の類似性が混乱を招く可能性があります。次の表は、ウェブ検索に関連する意味的に類似したツール名の例です。

| websearch | brave_web_search |

| search-web | tavily_web_search |

| web_search | google_news_search |

| search_web | google-play-search |

| search_webkr | google_search_parsed |

| google_search | search_google_images |

| search_google | get_webset_search_exa |

| ai_web_search | search_google_scholar |

| web_search_exa | duckduckgo_web_search |

| search_web_tool | google_search_scraper |

| web_search_agent | answer_query_websearch |

| batch-web-search |

エラー処理とリソース共有の規約不足

エラーが発生した際に、その内容が「error: job」といった不親切なメッセージで返されたり、クライアント(エージェント側)からサーバーへローカルファイルを渡す標準的な方法がなかったりと、円滑な連携を妨げる規約の不備も指摘されています。

未来に向けた4つの提言

これらの課題を踏まえ、Microsoftの研究チームはエコシステムの健全な発展のために、以下の4つの層に向けた提言を行っています。

- プロトコル開発者へ

- ツール名の衝突を避けるための正式な名前空間を導入する。

- クライアントからサーバーへファイルなどのリソースを渡すための仕様を標準化する。

- サーバー開発者へ

- ツールの応答トークン数や遅延といった実行特性、テスト済みのモデルやクライ- アントの情報を明記した「MCPサーバーカード」を公開する。

- クライアント開発者へ

- 長い応答を要約したり、名前の衝突をクライアント側で回避(例:サーバー名でプレフィックスを付ける)したりするなど、干渉を緩和する工夫を実装する。

- マーケット開発者へ

- PyPIがOSごとに最適なパッケージを配布するように、MCPのマーケットプレイスも、利用されるLLMやエージェントに最適化されたツール定義を提供するなど、中央集権的な最適化を行う。

まとめ

本稿では、Microsoft Researchの記事を基に、多数のAIエージェントが連携する「水平統合」の時代における新たな課題「ツールスペース干渉」について解説しました。これは、AIエージェントが真に社会的な存在として機能していく上で避けては通れない重要な問題です。

ツール数の過多や命名の衝突など、今回明らかになった具体的な問題点と、それに対する提言は、AIエージェント開発に関わるすべての人が堅牢なエコシステムを築くための道しるべとなります。特に、分析ツール「MCP Interviewer」の公開は、開発者が自身のツールを客観的に評価し、互換性を高める上で大きな助けとなるでしょう。今後、AIエージェント開発においては、単体の性能だけでなく、他のツールやエージェントとの協調性を意識した設計がますます重要になっていくはずです。