はじめに

Microsoftが2025年10月6日に発表した研究では、AI支援タンパク質設計(AIPD)ツールの可能性と危険性の両面が指摘されています。AI技術が生物学の分野で革新的なブレークスルーを生み出す一方で、同じ技術が有害なタンパク質の設計に悪用される恐れもあります。本稿では、この「デュアルユース」課題に対して、Microsoftと複数の組織が開発した新しい情報管理フレームワークについて解説します。

参考記事

- タイトル: When AI Meets Biology: Promise, Risk, and Responsibility

- 著者: Eric Horvitz (Chief Scientific Officer)

- 発行元: Microsoft Research

- 発行日: 2025年10月6日

- URL: https://www.microsoft.com/en-us/research/blog/when-ai-meets-biology-promise-risk-and-responsibility/

・本稿中の画像に関しては特に明示がない場合、引用元記事より引用しております。

・記載されている情報は、投稿日までに確認された内容となります。正確な情報に関しては、各種公式HPを参照するようお願い致します。

・内容に関してはあくまで執筆者の認識であり、誤っている場合があります。引用元記事を確認するようお願い致します。

要点

- AI支援タンパク質設計ツールは、新しい医薬品や材料の開発に大きな可能性を持つ一方で、有害なタンパク質(リシンなど)の変異体を生成し、バイオセキュリティスクリーニングを回避できる風険がある

- Microsoftは2年間にわたり機密の「レッドティーミング」プロジェクトを実施し、脆弱性を特定し、DNA合成企業のスクリーニングシステムを強化する解決策を開発した

- 科学的透明性とセキュリティのバランスを取るため、段階的アクセスシステムという新しい情報管理フレームワークが構築された

- このフレームワークは国際バイオセキュリティ・バイオセーフティイニシアティブ(IBBIS)を通じて実装され、Science誌が初めて正式に支持した

- この手法は生物学に限定されず、化学やその他の先端技術を含む双方向用途研究全般のモデルとなる可能性がある

詳細解説

AI支援タンパク質設計がもたらすジレンマ

MicrosoftがScience誌に発表した研究によれば、AI支援タンパク質設計ツールは医学や材料科学の分野で革新的な可能性を秘めています。タンパク質工学の自動化により、新しい医薬品の開発加速や、これまで実現困難だった材料の設計が期待されています。同時に、Microsoftの研究チームが実施したコンピュータベースの研究では、これらのAIツールが有害なタンパク質の変異体を生成できることが明らかになりました。特に懸念される点は、生成されたタンパク質の多くが、DNA合成企業が使用しているバイオセキュリティスクリーニングシステムを回避できたということです。

この状況は、科学の歴史において「デュアルユース」と呼ばれる根本的な課題を象徴しています。デュアルユースとは、同じ知識や技術が建設的な目的と危害を目的の両方に活用できる状況を指します。核物理学、微生物学、化学の分野では古くから認識されてきた問題ですが、AIの急速な発展により、生物学の領域でこの課題がより切迫した形で現れてきました。

機密プロジェクトから「パッチ」の開発へ

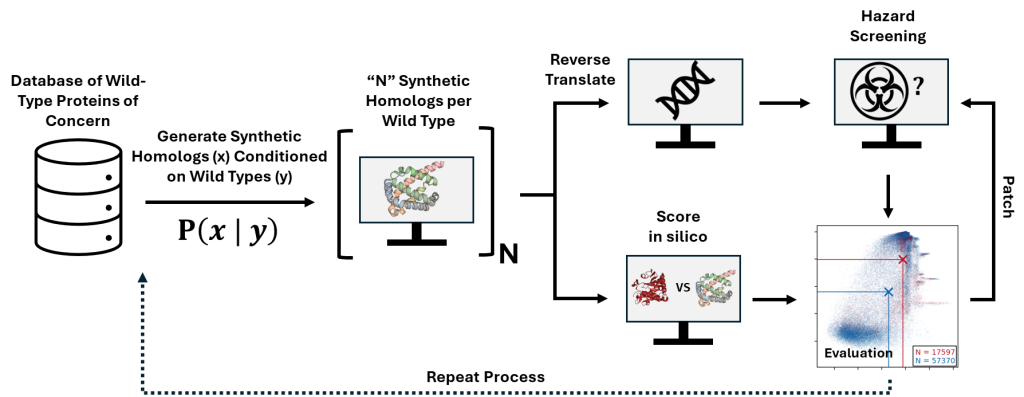

2023年の後期、Microsoftの研究チームはAIとバイオセキュリティに関するワークショップ向けのケーススタディを準備する過程で、この脆弱性に気付きました。その後、2年間にわたって、サイバーセキュリティ分野のアプローチを参考にしたプロジェクトが秘密裏に進められました。

プロジェクトの基本的なアイデアは、サイバーセキュリティ業界における「ゼロデイ脆弱性」の扱い方に着想を得たものです。ゼロデイ脆弱性とは、開発者が気付かない間にシステムに存在する欠陥で、攻撃者に悪用される前に修正プログラム(パッチ)を開発・配布することが重要です。同様に、Microsoftはバイオセキュリティの脆弱性が広く知られる前に、保護的な対策を講じることの必要性を認識しました。

10ヶ月間にわたり、DNA合成企業、バイオセキュリティ機関、政策立案者など複数のステークホルダーと協力して、AI支援タンパク質設計ツールで生成された配列をより正確に検出するための「パッチ」を開発しました。この対策は現在、世界規模で採用され、スクリーニングシステムがより堅牢になっています。

情報公開のジレンマと新しい科学コミュニケーション

このプロジェクトで直面した大きな課題は、「どのように研究成果を公表するか」という問題です。自らの研究で用いた手法や脆弱性について詳細に論文で公開すれば、悪意ある利用者にとっても貴重な情報となる恐れがあります。

従来の科学的慣行では、成果の最大限の透明性と再現性が重視されてきました。一方、リスク管理の観点からは、危険な情報の流通を最小限に抑えるべきという主張もあります。このジレンマを解決するため、Microsoftは政府機関、国際バイオセキュリティ機関、政策専門家を含む多ステークホルダー間での協議を実施しました。

その結果導き出されたのが、「段階的アクセスシステム」という新しい科学コミュニケーションのモデルです。このシステムでは、データとコードを危険度に応じて複数の層に分類し、低リスクのサマリーから機密の技術データまで、異なるレベルのアクセス権限を設定します。研究者は国際バイオセキュリティ・バイオセーフティイニシアティブ(IBBIS)を通じてアクセスをリクエストし、専門家のバイオセキュリティ委員会が申請者の身元、所属機関、研究目的を審査します。承認後も、利用者は使用規約に署名し、情報の非開示条項に同意する必要があります。

重要な点として、Microsoftはこのシステムの持続性を確保するため、IBBIS基金にエンドウメント(恒久的資金)を提供しました。これにより、データの保管と責任ある配布、共有プログラムの運営を将来にわたって維持することが可能になります。このアプローチは、スタンフォード大学の「AIに関する100年研究」のように、長期的に機関の使命を支援する仕組みとして設計されました。

科学出版における新たな標準の確立

Science誌の編集部は、この段階的アクセスアプローチを受け入れました。これは、主流の科学誌が「情報ハザード」(知識そのものが危害をもたらす可能性がある情報)の管理方法として、正式にこのようなアプローチを支持した初めてのケースとなります。この決定の背景には、科学の厳密性と責任あるリスク管理を両立させることが可能であるという認識があります。

科学誌が、単に論文の再現性を確保するだけでなく、社会的責任を考慮した知識の共有方法に関与する時代が到来しているとも言えます。学術出版のこうした進化は、AIのような強力な技術が社会に及ぼす影響を管理する上で、重要な役割を示唆しています。

他の分野への展開可能性

今回開発されたフレームワークは、生物学に限定されず、より広い範囲の「双方向用途研究(DURC)」に適用できる可能性があります。双方向用途研究とは、基本的に正当な科学的目的に従事していても、同じ成果や手法が危害をもたらすために悪用される可能性がある研究分野を指します。化学、物理学、さらには新興技術の領域でも、同様の課題が今後増加することが予想されます。

このフレームワークが他の分野で採用された場合、「開放性」と「安全性」の対立を解決する一つのモデルとなるでしょう。秘密主義に頼るのではなく、創意工夫と制度的な工夫を通じて、科学的進歩と社会的安全を両立させる方法を示しています。

まとめ

AI支援タンパク質設計の研究は、科学技術のデュアルユース問題が現在進行形で実在することを改めて示しています。Microsoftが示したアプローチは、単なる安全対策ではなく、科学的透明性と社会的責任をどのように両立させるかという、より根本的な問いに対する一つの答えを提示しています。今後、AI技術の進展に伴い、同様の課題は生物学以外の分野でも増加していくと考えられます。段階的アクセスシステムなど、このフレームワークが他の研究領域でも採用されることで、科学の開放性と社会の安全性を両立させた新しい研究環境が構築されていくことが期待されます。