はじめに

近年、文章や画像を自動で作り出す「生成AI」が大きな注目を集めていますが、その波は音楽の世界にも着実に押し寄せています。皆さんが普段利用している音楽ストリーミングサービスで、実はAIが作った楽曲が人気を集めているとしたら、どう思われるでしょうか。

本稿では、米国のニュース専門放送局CNBCが2025年7月17日に公開した「AI-generated music is going viral. Should the music industry be worried?」という記事を基に、AI音楽の最前線で今何が起きているのかを解説します。AIが作った音楽がなぜ人気なのか、その裏にある技術、そして音楽業界やアーティスト、さらには私たちリスナーにどのような影響を与え始めているのかを、掘り下げていきます。

参考記事

- タイトル: AI-generated music is going viral. Should the music industry be worried?

- 発行元: CNBC

- 発行日: 2025年7月17日

- URL: https://www.cnbc.com/2025/07/17/ai-generated-music-is-going-viral-should-the-music-industry-worry.html

要点

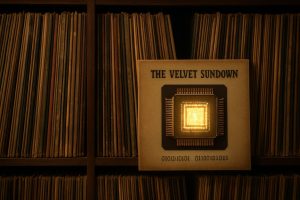

- The Velvet SundownのようなAI生成バンドが、ストリーミングで数百万再生を記録し、収益化に成功している。

- SunoやUdioといった生成AIプラットフォームの進化により、専門知識なしで高品質な楽曲制作が可能になった。

- 音楽業界は、AIによる著作権侵害と、人間のアーティストの創造性や収益機会が脅かされることに強い懸念を抱いている。

- AIを創作活動の補助ツールとして活用する動きと、規制を求める動きが同時に進行している。

- AI音楽の氾濫は、新人アーティストの活動をさらに困難にし、リスナーが本物の音楽に出会う機会を減らす可能性がある。

詳細解説

前提知識:音楽を作る「生成AI」とは?

まず、本稿のテーマである「生成AI」について簡単にご説明します。生成AIとは、大量のデータを学習し、それに基づいて新しいコンテンツ(文章、画像、プログラムコードなど)を自動で作り出す技術です。これが音楽の分野に応用されたのが「AI音楽生成」です。

これまでも、音楽制作ソフトにAIが搭載される例はありましたが、それらは作曲や編曲の補助的な役割が主でした。しかし、SunoやUdioといった新しいAIプラットフォームは、ユーザーが「70年代風のサイケデリックロック」や「切ないピアノバラード」といった簡単な指示(プロンプト)を入力するだけで、数分でボーカルや伴奏を含んだ完成度の高い楽曲を丸ごと生成してしまいます。この手軽さと品質の高さが、AI音楽の爆発的な普及を後押ししています。

バイラルヒットするAIバンド「The Velvet Sundown」の実態

AI音楽の現状を象徴するのが、「The Velvet Sundown」というサイケデリック・ロックバンドの成功です。彼らは音楽ストリーミングサービスSpotifyで月間100万人以上のリスナーを獲得し、記事の試算によれば、ある30日間で約34,000ドル(日本円で約500万円以上)もの収益を上げています。

当初、彼らの正体は謎に包まれていましたが、後に「人間の創造的な指示のもと、AIのサポートを受けて作曲、歌唱、視覚化された合成音楽プロジェクト」であることが明かされました。

音楽技術の専門家であるジェイソン・パラマラ助教授は、CNBCの取材に対し「(The Velvet Sundownの曲は)過去にAIから聞いたもののほとんどより、はるかに優れた音楽だ」と評価しています。かつてのAI音楽は単調な繰り返しのフレーズを作るのが得意な程度でしたが、今やヴァース、コーラス、ブリッジといった楽曲構造全体を理解し、理にかなった曲をアウトプットできるレベルにまで進化しているのです。

音楽業界に広がる懸念と法的な動き

このAI音楽の急速な台頭は、音楽業界に大きな波紋を広げています。特に問題視されているのが「著作権」と「アーティストの生活」です。

1. 著作権の問題

AIが音楽を生成するためには、膨大な量の既存の楽曲を「学習」する必要があります。この学習データに、許可なく著作権で保護された楽曲が使われているのではないか、という疑惑が持たれています。実際に、ソニー・ミュージックやユニバーサル・ミュージック・グループといった大手レコード会社は、SunoやUdioに対し、大規模な著作権侵害があったとして訴訟を起こしています。

2. アーティストへの影響

AIが無料で高品質な曲を大量に生み出せるようになったことで、人間のアーティスト、特に新人にとっては厳しい状況が生まれています。イギリスのポップアーティスト、ティリー・ルイーズさんは、CNBCに対し「実在しないバンドがソーシャルメディアで注目を集めるなんて、本当にがっかりする」と語っています。彼女自身、何百万回もストリーミング再生されているにもかかわらず、それだけで生計を立てるのは難しく、フルタイムの仕事をしているのが現状です。AIの台頭は、ただでさえ厳しいアーティストの収益環境をさらに悪化させるのではないかと懸念されています。

3. リスナーへの影響

この問題は、音楽を聴く私たちにも無関係ではありません。著名な音楽評論家であるアンソニー・ファンターノ氏は、「AI音楽の急増は、私たちのソーシャルメディアのフィードやアルゴリズムを詰まらせ、私たちが互いに(本物のアーティストと)繋がるのを困難にする」と警鐘を鳴らしています。大量のAIコンテンツによって、本当に価値のある、人間が創造した音楽に出会う機会が失われてしまうかもしれないのです。

AIとの共存か、対立か?未来への展望

一方で、AIを敵と見なすのではなく、創造性を高めるためのツールとして活用しようという動きも活発化しています。グラミー賞を受賞したプロデューサーであるティンバランド氏は、AIを活用したエンターテインメントベンチャーを立ち上げました。また、音楽大学など教育の現場でも、AIに仕事を奪われることを恐れるのではなく、AIを使いこなして創作プロセスを強化する方法を教えるカリキュラムが導入され始めています。

こうした状況の中、アーティスト団体は、AI開発における「同意、クレジット、補償」の3つの原則を強く求めています。つまり、①アーティストの作品を学習データとして使う際には同意を得ること、②AIが生成した作品にはその旨を明記するなどのクレジット(透明性)を確保すること、③そしてアーティストに正当な補償(対価)を支払うこと、が不可欠だという主張です。

まとめ

本稿で見てきたように、AIによる音楽生成は、もはや一過性のブームではなく、音楽の作り方、届け方、そして私たちの聴き方を根本から変えうる大きな技術革新です。

The Velvet Sundownのような成功事例は、AIの持つ大きな可能性を示す一方で、その裏では著作権侵害やアーティストの権利といった、解決すべき多くの課題が山積しています。技術の進化を止めることはできませんが、人間による創造性の価値を守り、アーティストが正当に評価され、対価を得られる仕組みをどう構築していくかが、今まさに問われています。

私たちリスナーも、これからAIが作った音楽とどう向き合っていくのか、そしてどのような音楽の未来を望むのかを考える時期に来ているのかもしれません。