はじめに

本稿では、米国のニュースメディアAxiosが報じた「Behind the Curtain: Zuck’s AI moonshot」という記事をもとに、現在AI業界で起きている熾烈な人材獲得競争の最前線を解説します。Meta(旧Facebook)のCEOであるマーク・ザッカーバーグ氏が、AGI(汎用人工知能) の実現という壮大な目標を掲げ、世界のトップタレントを集めようとしています。

引用元記事

- タイトル: Behind the Curtain: Zuck’s AI moonshot

- 著者: Jim VandeHei, Mike Allen

- 発行元: Axios

- 発行日: 2025年7月3日

- URL: https://www.axios.com/2025/07/03/ai-salaries-meta-openai-zuckerberg-altman

要点

- MetaのCEOマーク・ザッカーバーグは、AGI(汎用人工知能)開発を目指す新組織「Meta Superintelligence Labs (MSL)」を設立し、OpenAIなどからトップ人材を破格の報酬で引き抜いている。

- 提示される報酬は初年度だけで1億ドル(約150億円)を超えることもあり、AI業界全体の人材獲得競争と報酬高騰を加速させている。

- この動きは、民間企業だけでなく、国家間のAI開発競争にも影響を与えており、特に米国政府の優秀な人材確保を困難にする「巻き添え被害」を生んでいる。

- OpenAIのCEOサム・アルトマンは、金銭的なインセンティブよりも「使命」を重視する文化が最終的に勝利すると主張し、Metaの動きを「Missionaries will beat mercenaries.(使命を重視する者が傭兵に勝つ)」という言葉で牽制している。

- AIがもたらす巨大な利益への期待がこの競争の背景にあるが、莫大な投資に見合う収益がなければ持続不可能な「バブル」であるとの懸念も存在する。

詳細解説

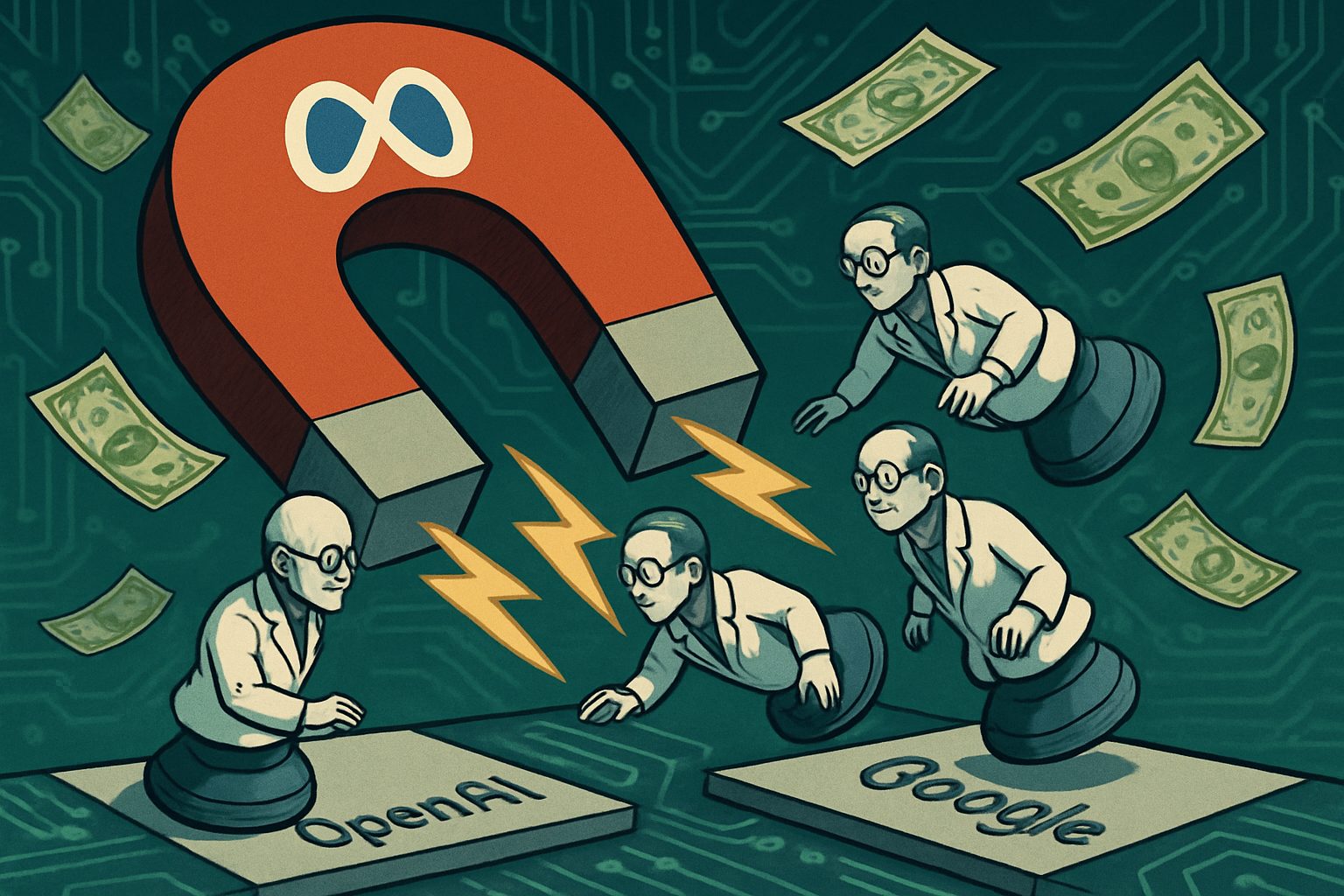

ザッカーバーグが仕掛ける「AI人材戦争」の衝撃的な実態

今、シリコンバレーで最も熱い戦場は、サービスのシェア争いではなく「頭脳」の奪い合いです。その中心にいるのが、Metaを率いるマーク・ザッカーバーグ氏です。彼はAGI(汎用人工知能)、つまり人間と同等かそれ以上の知性を持つAIの開発を目指し、「Meta Superintelligence Labs (MSL)」というドリームチームを結成しました。

そのために彼が取った戦略は、前例のないほどの「札束攻勢」です。MetaはトップクラスのAI研究者に対し、初年度だけで1億ドル(約150億円)、複数年契約では総額3億ドル(約450億円)にも達する報酬を提示していると報じられています。これは、世界トップクラスのプロスポーツ選手の年俸をはるかに超える金額です。

実際に、AI開発の基盤となるデータセットを提供する大手企業「Scale AI」の共同創業者をMetaの最高AI責任者として迎え入れるなど、着実に成果を上げています。この動きは、ライバルであるOpenAIやGoogleも無視できず、自社のトップタレントを維持するために報酬を引き上げざるを得ない状況を生み出しており、AI業界全体が給与高騰の渦に巻き込まれています。

なぜ今、これほどの「大盤振る舞い」が起きているのか?

なぜMetaは、これほど巨額の資金を個人の獲得に投じているのでしょうか。その背景には、AI、特にLLM(大規模言語モデル)がもたらす、計り知れないほどのビジネスチャンスへの期待があります。

- 前提知識:LLMとAGI

- LLM(大規模言語モデル): ChatGPTやGoogleのGeminiのように、膨大なテキストデータを学習し、人間のように自然な文章を生成したり要約したりできるAI技術です。現在の生成AIブームの中核をなしています。Metaも独自のLLM「Llama」を開発しています。

- AGI(汎用人工知能): 特定のタスクだけでなく、人間のようにあらゆる知的作業をこなせるAIのことです。多くの研究者が最終目標として掲げており、実現すれば社会に革命的な変化をもたらすと言われています。MSLが目指しているのは、このAGIです。

OpenAIの年間経常収益はわずか2年半で100億ドル(約1.5兆円)に達し、数年後には1000億ドルを超えるとの予測すらあります。この驚異的な成長スピードを目の当たりにすれば、ザッカーバーグ氏が「ここで乗り遅れるわけにはいかない」と巨額の投資を決断した理由は明らかです。

これは、彼が過去に何度も見せてきた成功パターンでもあります。2012年、Facebookがスマートフォンの波に乗り遅れていると判断した彼は、全社を挙げてモバイル対応に舵を切り、InstagramやWhatsAppを巨額で買収して成功を収めました。今回違うのは、その対象が「企業」ではなく、世界を変える力を持つ「個人の才能」そのものに向けられている点です。

「使命か、金か」- 企業の理念が問われる時代へ

このMetaの動きに対して、最大のライバルであるOpenAIのCEO、サム・アルトマン氏は冷静な姿勢を見せています。彼はMetaの動きを認めつつも、社内のメッセージで次のように語ったと報じられています。

“Missionaries will beat mercenaries.”(使命を重視する者が傭兵に勝つ)

これは、シリコンバレーでよく使われる比喩です。「Mercenaries(傭兵)」とは、高い報酬だけを目的として働く人々を指します。一方、「Missionaries(伝道師)」とは、企業のビジョンや「世界を変える」という使命に強く共感し、その実現のために働く人々を意味します。

アルトマン氏の主張は、目先の金銭的な魅力よりも、組織が持つ強力なビジョンや文化こそが、長期的には優秀な人材を惹きつけ、革新を生み出す原動力になるというものです。AI開発という、人類の未来を左右する可能性のある分野だからこそ、働く人々の動機がより重要になるという考え方です。この言葉は、AI業界における人材獲得競争が、単なる報酬の高さ比べではなく、企業の「魂」を問う戦いでもあることを示唆しています。

国家レベルの課題と「AIバブル」への懸念

この人材獲得競争は、企業間だけの問題では終わりません。記事が指摘する「Collateral damage(巻き添え被害)」の一つが、政府のAI人材確保です。民間企業が提示する天文学的な報酬の前では、政府機関が優秀な科学者や研究者を惹きつけることは極めて困難になります。

これは、国家の安全保障や国際競争力にも直結する問題です。特に、国家が主導してトップ人材を重要プロジェクトに動員できる中国のような国と比べた場合、米国の優位性が揺らぎかねないという懸念が示されています。

一方で、この熱狂がいつまでも続くわけではない、という冷静な視点も存在します。高騰し続ける人件費や、AIの学習に不可欠なデータセンターの莫大な維持コストは、AIが生み出す利益が想像を絶するほど巨大でなければ持続不可能です。もし期待されたほどの収益が上がらなければ、現在の状況は「AIバブル」として崩壊するリスクをはらんでいます。

まとめ

本稿で紹介したMetaによる破格の報酬での人材獲得は、単なる企業間の競争ではありません。それは、AGIという究極の技術の覇権を誰が握るのかを巡る戦いの始まりであり、働く上での価値観(使命か、報酬か)、さらには国家間のパワーバランスにまで影響を及ぼす、地殻変動的な動きです。

私たちは今、テクノロジーの進化の裏で繰り広げられる、壮大な人間ドラマと経済のダイナミズムを目の当たりにしています。このAIを巡る覇権争いが、私たちの未来をどのように形作っていくのか。今後も注意深く見守っていく必要があるでしょう。