はじめに

AIの教育分野での活用というと、学生がレポート作成や学習にどう使うかという点が注目されがちです。しかし、教える側である教育者もまた、AIを積極的に活用し始めています。これまで議論の主役であった「AIを使う学生」という構図から、「AIを使う教員」へと視点を移すとき、私たちは教育の未来について、より深く多角的な示唆を得ることができます。

本稿では、AIアシスタント「Claude」を開発するAnthropic社が公開したレポート「Anthropic Education Report: How educators use Claude」を基に、大学などの高等教育に携わる教員がAIをどのように業務に取り入れているのか、その具体的な活用法から倫理的な課題までを詳細に解説します。

参考記事

- タイトル: Anthropic Education Report: How educators use Claude

- 発行元: Anthropic

- 発行日: 2025年8月27日

- URL: https://www.anthropic.com/news/anthropic-education-report-how-educators-use-claude

要点

- 多岐にわたるAI活用:大学教員は、授業準備の中心である教材開発から、自身の学術研究、さらには推薦状作成や予算管理といった管理業務に至るまで、教育現場の多岐にわたる業務でAIを積極的に利用している。

- 独自ツールの開発:AIを単なる対話相手として使うだけでなく、プログラミング知識がなくとも独自のカスタムツールを開発するために活用している。これにより、これまで時間や技術的な制約で不可能だったインタラクティブな教材や評価ツールが生まれている。

- 増強と自動化の使い分け:単純な管理業務はAIに任せる「自動化」を進め、知的労働の負担を軽減する一方、創造性や学生との対話が求められる中核的な業務では、AIを思考のパートナーとして補助的に利用する「増強」という形で、タスクの性質に応じて巧みに使い分けている。

- 採点自動化の論争:学生の成績評価や採点の自動化は、一部で効率化のために試みられているが、その妥当性や教育的意義、倫理的な観点から教育者の間で大きな議論となっており、AIの役割をどう位置づけるかについて慎重な意見も多い。

詳細解説

調査の背景:教育者はAIをどう見ているのか

本レポートは、Anthropic社が2025年5月22日から6月2日までの11日間という限定的な期間に収集した、世界中の高等教育関係者による約74,000件の匿名化されたClaudeとの会話データを分析したものです。この定量的データに加え、米国のノースイースタン大学の教員22名へのインタビュー調査という定性的なアプローチも組み合わせることで、単なる利用頻度の分析に留まらず、教育者が「なぜ」「どのように」AIを使っているのか、その動機や思想にまで迫っています。

これまで「学生のAI利用」が主に議論されてきましたが、それはしばしば不正行為の防止といった、どちらかといえば防御的な文脈で語られがちでした。しかし、本調査は「教員のAI利用」という、より能動的で建設的な側面に光を当てた点で意義深いものと言えます。教育の最前線に立つ人々が、この新しい技術を自身の業務改善や教育の質の向上のためにどう捉え、活用しようとしているのか、そのリアルな姿を映し出しています。

興味深いことに、これまでの議論とは対照的に、学生が教授のAI利用について懸念を表明し始めているという現象も報告されています。これは、AI活用の主導権が教員側にシフトしていることを示唆する重要な変化です。

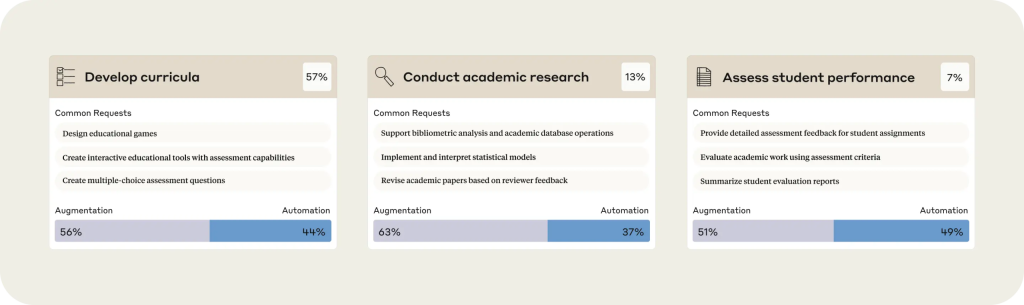

主な用途:「カリキュラム開発」が最多

レポートによると、教員のAI利用で最も多かったタスクは「カリキュラム開発」(分析対象の会話の57%)でした。これは、授業の根幹をなす活動であり、AIが思考のパートナーとして非常に有効であることを示唆しています。例えば、特定の学習目標を達成するためのシラバス構成案をAIとブレインストーミングしたり、複雑な概念を学生に分かりやすく説明するための比喩や具体例をAIに提案させたり、といった活用が考えられます。また、学生の多様な習熟度に対応するため、基礎的な練習問題から発展的な応用問題まで、複数のバリエーションを効率的に作成するためにも利用されているようです。

次いで「学術研究」(13%)、そして「学生の成績評価」(7%)と続きます。学術研究においては、膨大な先行研究の要約や、研究テーマに関連する新たな視点の発見、研究計画の壁打ち相手としてAIが活用されています。

興味深いことに、ノースイースタン大学での調査では、「自身の学習」が教員のAI利用時間の29%を占めていました。これは、教員自身が新しい知識やスキルを習得するためにAIを活用していることを示しています。ただし、この用途は学生の利用と区別が困難なため、全体の分析には含まれていません。

その他にも、以下のような多様な用途でAIが利用されていることが明らかになりました:

- 法学教育のための模擬シナリオ作成: 複雑な判例に基づいたリアルな模擬裁判のシナリオを生成し、学生の実践的な思考力を養う

- 職業訓練コンテンツの開発: 特定の業界で求められるスキルセットに基づいた、実践的なトレーニングプログラムのカリキュラムを作成する

- 学生への推薦状のドラフト作成: 学生の個性や実績をプロンプトとして入力し、説得力のある推薦状の初稿を効率的に作成する

- 会議の議題や議事録など、管理文書の作成: 研究室の定例会議や教授会の議題を整理し、議論の要点をまとめた議事録を迅速に作成する

これらの業務は、これまで教員が多くの時間を費やしてきたものです。AIを活用することで、教員はこのような煩雑な作業から解放され、学生一人ひとりと向き合う時間や、より本質的な教育活動、そして自身の研究に時間を割けるようになる可能性を秘めています。

AI活用の新潮流:単なる「対話」から「ツール構築」へ

本レポートで特に注目すべきは、教員がAIを単なるチャットボットとして使うだけでなく、独自の教育ツールを構築するために活用している点です。これは、教育におけるAI活用のパラダイムシフトとも言える動きです。

Anthropic社のClaudeには「Artifacts」という機能があります。これは、ユーザーがプロンプト(指示文)を通じてコードを生成させ、そのコードを対話画面内で直接実行し、ウェブページやゲーム、グラフなどの形で結果をプレビューできる機能です。これにより、プログラミングの専門知識がない教員でも、自らの教育理念やアイデアを形にできるようになりました。

レポートによると、教員はこのArtifacts機能を使い、以下のようなインタラクティブな教材を自ら作成していました:

インタラクティブな教育ゲーム

- 脱出ゲームやプラットフォームゲーム、シミュレーションを含むウェブベースのゲーム

- 化学の授業で分子の結合をシミュレーションするゲーム

- 歴史の授業で重要な出来事を時系列で体験できるインタラクティブな年表ツール

- 化学量論ゲームや遺伝学クイズなど、科目特有の学習ツール

評価・分析ツール

- 学生がクイズに回答すると、間違えた問題に応じて即座に個別のフィードバックと参考資料を提示するHTMLベースのシステム

- クラス全体の成績データを視覚化し、学生がつまずきやすいポイントを特定するCSVデータプロセッサ

- 包括的な採点ルーブリック

データ視覚化ツール

- 歴史的タイムラインから科学的概念まで、学生が様々な概念を視覚的に理解できるインタラクティブな表示

管理・業務支援ツール

- 学術カレンダーや予算計画ツール:複数の授業や研究プロジェクトの締め切りを一覧できるカレンダーや、研究室の予算を項目ごとに入力すると自動でグラフ化してくれる管理ツール

- 授業期間、試験時間、専門開発セッション、機関イベントを表示する自動入力可能なインタラクティブカレンダー

- 教育機関向けの特定の支出カテゴリ、コスト配分、予算管理機能を備えた予算文書

学術文書作成支援

- 会議議事録、成績関連の連絡や学術誠実性問題に関するメール

- 教員賞、終身在職権申請、研究助成申請、面接招待状、委員会任命のための推薦状

従来であれば専門的なプログラミング知識や多大な時間、あるいは外部の開発者への委託費用が必要だったこれらのツール開発が、AIとの対話を通じて可能になったのです。ある教員は「以前は(時間的に)法外なコストがかかっていたことが、今では可能になった」と述べており、AIが教育の質を個別最適化し、より魅力的でエンゲージメントの高いものに変える可能性を示唆しています。

別の教授は、新しいAIツール全般について「自分のコンテンツをより親しみやすく魅力的な形(インタラクティブページ、シミュレーション、ポッドキャスト、ビデオ)に翻訳できる」と述べており、AIが創作的な協力者として機能していることを示しています。

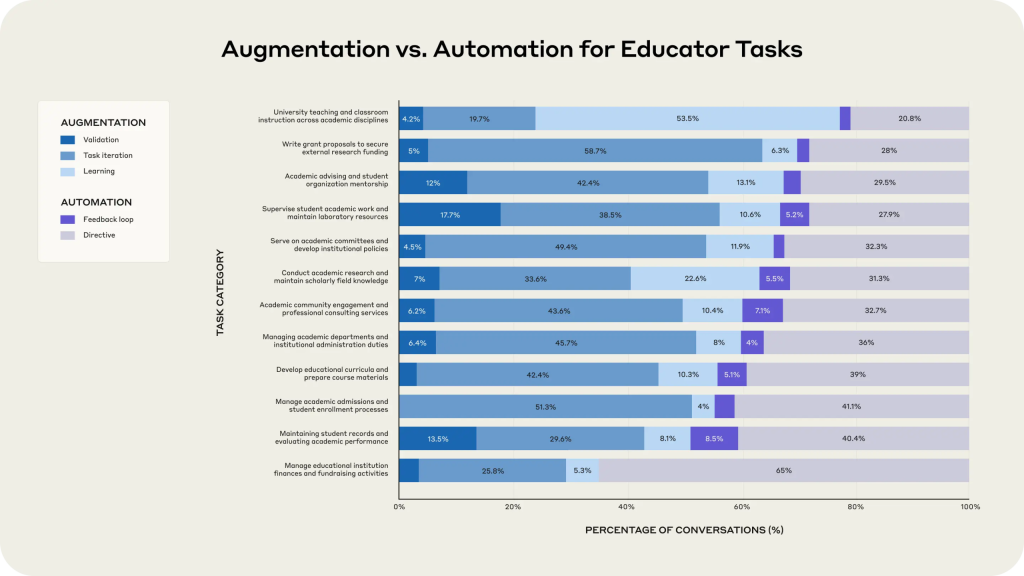

「増強」と「自動化」:タスクに応じたAIの使い分け

レポートでは、AIの利用方法を「増強(Augmentation)」と「自動化(Automation)」という2つの軸で分析しています。これは、AIと人間の協業関係を理解する上で非常に重要な概念です。

- 増強: AIを協力者や思考のパートナーと位置づけ、人間が主体となってタスクを進める使い方。(例:授業の斬新な導入方法について、AIとアイデアを出し合う)

- 自動化: 人間が介在せず、AIにタスクを完全に任せる使い方。(例:授業の変更通知メールを全学生に送信するようAIに指示する)

分析の結果、教員はタスクの性質に応じて、この2つを巧みに使い分けていることが分かりました。

増強の傾向が強いタスク

- 大学教育と教室指導(77.4%が増強):教材作成や練習問題の開発など

- 研究費申請書の執筆(70.0%が増強):外部研究資金獲得のための提案書作成

- 学術指導と学生組織のメンターシップ(67.5%が増強)

- 学生の学術研究の監督(66.9%が増強)

これらの業務では、創造性や文脈の深い理解、学生との直接的な対話が求められるため、AIを補助的に使う「増強」の割合が高くなりました。例えば、ビジネススクールの授業で使う複雑なケーススタディを作成する際、まず教員が基本的な設定を考え、それに対してAIが様々な業界の事例を提示し、議論を深めながら共同でシナリオを練り上げていく、といった協業が考えられます。

ある教員が指摘するように、授業計画を立てる際、「AIは教材のレベルや、すでに何を教えたかという文脈について指導を必要とする」ため、人間が主導権を握る必要があるのです。

自動化の傾向が強いタスク

- 教育機関の財務管理と資金調達(65.0%が自動化)

- 学生記録の維持と学業成績の評価(48.9%が自動化)

- 学術入学許可と入学管理(44.7%が自動化)

これらの定型的な管理業務では、研究費の支出記録の整理や、学生へのリマインダーメールの自動送信など、創造性を必要としない反復的なタスクをAIに委ねることで、教員はより付加価値の高い業務に集中できます。

最も物議を醸す「採点の自動化」という課題

この「増強」と「自動化」の文脈で、最も慎重な議論が必要なのが「学生の成績評価」、特に採点の自動化です。これは、AIの教育利用における最もデリケートな領域と言えるでしょう。

今回の調査では、驚くべきことに、成績評価に関連する会話の48.9%が「自動化」に近い使い方をされていたことが明らかになりました。これは、ルーブリック(評価基準)に基づいてAIに採点させたり、学生の提出物へのフィードバックを生成させたりするケースを含みます。特に大規模なクラスでは、全ての答案に迅速かつ公平にフィードバックを返すことは物理的に困難であり、効率化の手段としてAIに期待が寄せられるのも無理はありません。

しかし、多くの教員はAIによる採点に対して強い懸念を抱いています。レポートで紹介されているある教員のコメントは、この問題の本質を的確に捉えています:

「倫理的にも実践的にも、学生を評価したり助言したりするためにAIツールを使うことには非常に慎重です。(中略)学生はLLM(大規模言語モデル)の時間に授業料を払っているのではなく、私の時間に払っているのです。質の高い仕事をするのが私の道徳的義務です」

この言葉の背景には、評価という行為が単なる点数付けではないという教育哲学があります。学生の答案からその思考プロセスを読み取り、どこでつまずき、どこに可能性があるのかを見出し、次なる学びへと繋げるための対話を行うことこそが、教員の専門性であり、教育の本質です。AIの評価が常に正確であるとは限らないという技術的な問題に加え、教育における評価という行為の本質に関わる倫理的な問題が横たわっています。AIによる無機質なフィードバックが、学生の学習意欲や自己肯定感を損なう可能性も否定できません。

ただし、レポートでは、学習の過程でリアルタイムにフィードバックを与える「形成的評価」のような分野では、AIが有効な補助ツールになり得るとも指摘しており、全面的な否定ではなく、適切な活用方法を模索していく必要があります。例えば、プログラミングの課題で文法的なエラーを即座に指摘したり、基本的な知識を確認する小テストを自動採点したりする場面では、AIは教員の負担を軽減しつつ、学生の学びを助けることができます。

教育内容の根本的変革:何を教えるべきかの再考

AIの普及は、教員に教育方法だけでなく教育内容そのものの見直しを迫っています。多くの教育者が、AIツールが学生の学習方法を変えていることを認識し、それに応じて教授法を変更しています。

ある教授は次のように述べています:

「AIは私の教育方法を完全に変えることを強いています。認知的負荷軽減の問題にどう対処するか、多大な努力を費やして考えています」

プログラミング教育の変革

特に顕著な変化が見られるのはプログラミング教育です。ある教授によると:

「AIベースのコーディングは、分析学の教育・学習体験を完全に革命化しました。コンマやセミコロンのデバッグに時間を費やす代わりに、ビジネスにおける分析学の応用に関する概念について話し合う時間を確保できます」

これは、技術的な詳細から概念的理解へと教育の焦点がシフトしていることを示しています。

評価・検証スキルの重要性

AI生成コンテンツの精度を評価する能力がますます重要になっています。ある教授は:

「課題は、AI生成の増加とともに、人間が検証し続け、追いつくことがますます困難になることです」

教授たちは、学生が特定の分野で十分な専門知識を身につけ、この判断力を持てるよう支援することに熱心です。

評価方法の抜本的見直し

学生の不正行為や認知的負荷軽減への懸念は続いていますが、一部の教育者は評価方法を根本から見直しています。

ある教授の率直な発言は印象的です:

「Claudeやそれに類するAIツールが課題を完了できるなら、学生の不正行為について心配するのではなく、教育者として私たちが職務を果たしていないことを懸念します」

具体的な変革例として、ある教授は学生がAIで作成したレポートを提出することが多すぎたため、「伝統的な研究レポートを二度と課さない」と決断しました。代わりに:

「次回はAIでは完了できないよう課題を再設計します。ある学生が週次宿題が難しく、ClaudeやChatGPTが作業完了に役立たずだったと不満を訴えました。私はそれを褒め言葉だと言い、学生からもっとそう聞けるよう努力すると伝えました」

今後の展望と課題

解決策の一つとして、これらの新しいツールを基に課題のレベルを上げ、AIの支援があっても困難な、より複雑で現実的な課題に学生が取り組むことを期待することが考えられます。しかし、AIの継続的な改善を考えると、これは動的な目標であり、教育者自身に大きな負担をかける可能性があります。

さらに、AIの出力を効果的に評価するには、学生がAIに依存せずに基礎的なスキルを身につける必要があることも重要な課題です。

調査の制限事項と今後の課題

本研究にはいくつかの重要な制限があることを認識しておく必要があります:

調査手法の制限

- 識別方法の限界: 高等教育機関のメールアドレスからのClaude会話の約1.5%しか捕捉できておらず、教育者に明示的に関連するタスク(シラバス作成など)に限定されているため、教育者専用でないAI利用(例:難しい概念の説明支援)を見逃している可能性がある

対象範囲の制限

- 限定的な教育者範囲: 高等教育機関のメールアドレスを持つアカウントに限定され、K-12教育の教師は除外されている

- 早期採用者バイアス: すでにAIに慣れ親しんでいる教育者を捉えている可能性が高く、より広い教育者集団の技術的準備や態度を代表していない可能性がある

データの制限

- 調査の制限: ノースイースタン大学の教員データは定性的な文脈を提供するが、単一機関の限られたサンプルであり、一般化できない可能性がある

- プラットフォーム特異性: Claude.aiの利用に焦点を当てており、他のAIプラットフォームでのパターンを反映していない可能性がある

- 時期的制約: 5月と6月の分析期間では、学年を通じた教育者のAI利用の季節的変動を捉えていない

これらの制限を踏まえ、本調査結果は現在進行形の実験段階にある教育者の一断面を捉えたものとして解釈すべきです。

今後の研究課題

今後重要になる研究領域として、以下の点が挙げられます:

- 学生と教員のAI利用の相互作用: 教授がAIを使っていることを学生が知った時、学生はどう認識し、反応するのか?教員のAI採用は学生の学習行動にどう影響するか?

- 最適な活用方法の確立: 特に採点などのデリケートなタスクにおいて、適切なAI利用のベストプラクティスがどう発展するか

- 長期的な教育効果: AI支援による教育が学生の学習成果や能力開発に与える長期的な影響

- 制度的な政策開発: 教育機関がAI利用に関する適切なガイドラインやポリシーをどう策定するか

まとめ

本稿で紹介したAnthropic社のレポートは、AIが教育現場、特に教員の業務に深く浸透し始めている実態を明らかにしました。AIは、単に作業を効率化するだけでなく、インタラクティブなツール開発などを通じて教育の質そのものを向上させる、教育のあり方を根底から変革するほどの可能性を秘めています。教員がクリエイターとなり、学生一人ひとりに最適化された学びの体験をデザインする未来が、すぐそこまで来ています。

ある教授の言葉が示すように、「以前は法外にコストがかかっていた」カスタムシミュレーションやインタラクティブな実験が今では可能になり、学生にとってよりエンゲージメントの高い学習体験が実現されつつあります。

一方で、採点の自動化に見られるように、AIの導入が教育の本質や倫理とどう向き合うべきかという、私たちへの重い問いかけも浮き彫りになりました。効率性や利便性を追求するあまり、教育から人間的な温かみや深い対話が失われては本末転倒です。

特に興味深いのは、学生と教員のAI利用に関する立場の逆転です。従来は「学生のAI利用をどう管理するか」が主な議論でしたが、今や「教員のAI利用に対する学生の懸念」が表面化しています。この変化は、AI時代の教育における新たな課題と機会の両面を示唆しています。

AIの進化は、教員に対して「AIが答えられる課題を出す意味は何か?」と問いかけ、授業や評価方法の変革を迫っています。ある教員が述べたように、「AIで完了できる課題」ではなく、AIを活用してもなお困難で意義のある、より高次の思考を要求する課題の開発が求められています。