はじめに

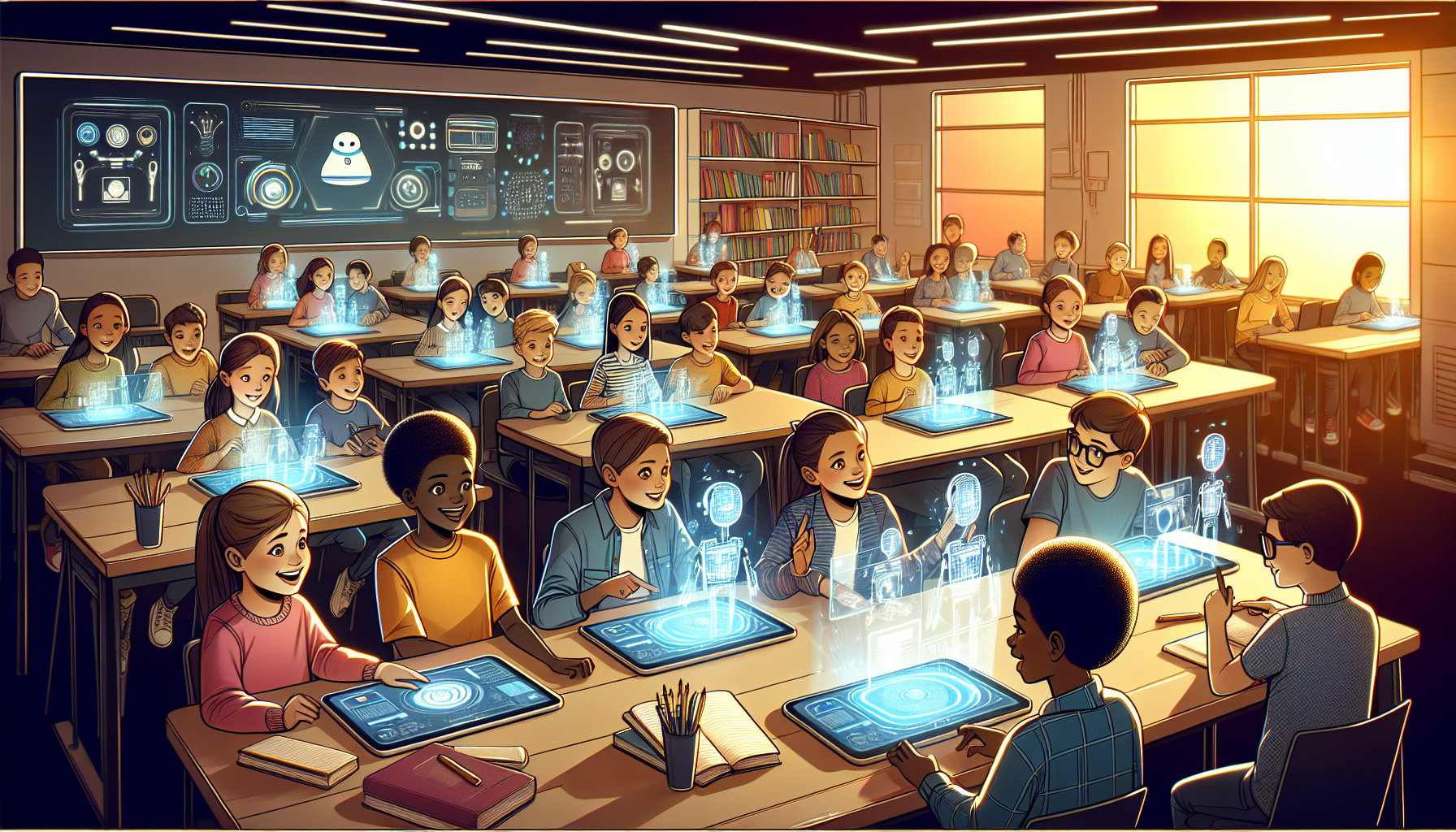

近年、AI(人工知能)技術は目覚ましい進化を遂げ、私たちの生活や仕事の様々な側面に影響を与え始めています。教育分野も例外ではなく、AIをどのように活用していくべきか、世界中で議論が活発化しています。本稿では、米国の著名な教育プラットフォーム「カーンアカデミー」の創設者であるサル・カーン氏へのインタビュー記事をもとに、教育現場におけるAI活用の可能性と課題、そして未来を生きる子どもたちに必要なスキルについて、分かりやすく解説します。特に、日本国内の教育への影響や、私たちが考慮すべき点についても触れていきます。

引用元記事

- タイトル: What AI in the classroom could really look like

- 発行元: CBS Mornings

- 発行日: 2025年5月6日

- URL: https://www.youtube.com/watch?v=tS1IiM-FeiM

・本稿中の画像に関しては特に明示がない場合、引用元記事より引用しております。

・記載されている情報は、投稿日までに確認された内容となります。正確な情報に関しては、各種公式HPを参照するようお願い致します。

・内容に関してはあくまで執筆者の認識であり、誤っている場合があります。引用元記事を確認するようお願い致します。

要点

本稿で紹介するインタビュー記事では、教育現場におけるAI導入について、以下の点が述べられています。

- AIは、生徒一人ひとりに合わせた学習(個別最適化)を実現する可能性がある。

- AIは、教師の負担を軽減し、より教育の本質的な部分に時間を割けるようにする可能性がある(例:授業計画作成、採点、進捗報告書作成の補助)。

- 懸念されるスクリーンタイムの増加については、目的を持った能動的な利用であれば問題ない。

- AI時代に子どもたちに必要なスキルは、従来の読解力、記述力、数学などの基礎学力に加え、新しいAIツールを使いこなすためのメタスキル(応用力・適応力)である。

詳細解説

AIによる教育の個別最適化

現在の学校教育では、一人の教師が多くの生徒を同時に指導することが一般的です。しかし、生徒一人ひとりの理解度や進捗は異なります。サル・カーン氏は、AIが個々の生徒の学習状況を把握し、それぞれに最適な課題や教材を提供する「個別最適化された学習」を実現する可能性を指摘しています。これは、まるで生徒一人ひとりに優秀なチューター(個別指導員)がつくようなイメージです。これにより、学習の遅れを取り戻したり、得意な分野をさらに伸ばしたりすることが期待されます。

教師の負担軽減と役割の変化

教師は授業以外にも、授業計画の作成、テストの採点、保護者への報告書作成など、多くの業務を抱えています。カーン氏によると、AIはこれらの事務的な作業を補助することで、教師の週あたり5〜10時間の時間を節約できる可能性があるといいます。これにより、教師は生徒と向き合う時間や、より創造的な教育活動に注力できるようになるかもしれません。ただし、AIを導入するためには、教師自身が新しいツールを学ぶ必要があり、導入初期には負担が増える可能性も考慮しなければなりません。重要なのは、AIが教師に取って代わるのではなく、教師を支援するツールとして機能することです。

スクリーンタイムに関する懸念とAIの適切な活用

AI導入は、子どもたちのスクリーンタイム(画面を見る時間)増加につながるのではないか、という懸念があります。カーン氏はこの点について、スクリーンタイム自体が問題なのではなく、その「質」が重要だと述べています。単に動画を視聴したりゲームをしたりする受動的な利用ではなく、プログラミング、レポート作成、調査、動画編集、そしてカーンアカデミーのような学習プラットフォームでの能動的な学習など、創造的で生産的な活動であれば、スクリーンタイムは有益になり得ると指摘しています。もちろん、どのような活動であっても「節度」が重要であることは言うまでもありません。

AI時代に求められるスキル

AIが進化し、様々なテストで人間を上回るスコアを出すようになったからといって、子どもたちが勉強をおろそかにして良い理由にはなりません。むしろ、AIを使いこなすためには、より高い基礎学力が必要になるとカーン氏は強調します。例えば、文章を書けない編集者や、コーディングができないソフトウェア設計者は役に立ちません。将来、私たちはAIのチームを管理するような立場になるかもしれず、そのためにはAIが出力した内容を評価し、指示を出す能力が不可欠です。

さらに、特定のAIツール(例:〇〇というアプリ)の使い方を覚えるだけでなく、次々と登場する新しいツールを自ら学び、組み合わせて活用していく「メタスキル」が重要になります。これは、変化の激しいAI時代を生き抜くための、本質的な適応力と言えるでしょう。

日本への影響と考慮すべきこと

本稿で紹介した米国の動向は、日本の教育にも示唆を与えるものです。

- 個別最適化学習の推進: GIGAスクール構想で整備されたデジタル環境を活かし、AIによる個別最適化学習を導入することで、多様な学習ニーズに応える可能性があります。

- 教師の働き方改革: AIによる業務効率化は、日本の教育現場における喫緊の課題である教師の長時間労働を改善する一助となるかもしれません。ただし、そのためには十分な研修とサポート体制が不可欠です。

- デジタルデバイド(情報格差)への配慮: AIツールの導入にあたっては、家庭環境によるデジタルデバイスやインターネット環境の差が、教育格差につながらないような配慮が必要です。

- AIリテラシー教育の重要性: 子どもたちがAIを「賢く使う」ためのリテラシー教育(AIの仕組みの理解、倫理的な問題、情報を見極める力など)を、早期からカリキュラムに組み込むことが求められます。

- 基礎学力の重要性の再認識: AI時代だからこそ、AIが出力する情報の真偽を判断し、論理的に思考するための読解力、記述力、数学などの基礎学力の重要性は増しています。これらの育成を疎かにしてはいけません。

まとめ

AIは、教育現場において学習の個別最適化や教師の負担軽減といった大きな可能性を秘めています。しかし、その導入にあたっては、スクリーンタイムの問題や教師への負担、情報格差といった課題も存在します。重要なのは、AIを「魔法の杖」のように捉えるのではなく、教育目標達成のための「強力なツール」として位置づけ、そのメリット・デメリットを理解した上で活用していくことです。

そして、AI時代を生きる子どもたちには、変化に対応し、新しい技術を主体的に学び活用していく力と、それを支える普遍的な基礎学力の両方が求められます。日本の教育も、これらの変化を見据え、未来に向けた準備を進めていく必要があるでしょう。