はじめに

本稿では、Anthropic社が2025年9月16日に公開したレポート「Anthropic Economic Index report: Uneven geographic and enterprise AI adoption」を基に、AIの導入が世界でどのように進んでいるのか、その実態を詳しく解説します。

このレポートは、同社のAIであるClaudeの消費者向け(Claude.ai)および企業向け(API)の利用データを分析したもので、AI導入の初期段階に見られる地理的・企業間での「偏り」を明らかにしています。また、偏りからもたらされる格差の問題に対しても懸念が指摘されています。

参考記事

- タイトル: Anthropic Economic Index report: Uneven geographic and enterprise AI adoption

- 発行元: Anthropic

- 発行日: 2025年9月16日

- URL: https://www.anthropic.com/research/anthropic-economic-index-september-2025-report

・本稿中の画像に関しては特に明示がない場合、引用元記事より引用しております。

・記載されている情報は、投稿日までに確認された内容となります。正確な情報に関しては、各種公式HPを参照するようお願い致します。

・内容に関してはあくまで執筆者の認識であり、誤っている場合があります。引用元記事を確認するようお願い致します。

要点

- AIの導入は過去の技術より速いが、その普及は地理的、また企業間でも不均一である。

- 消費者によるAI利用では、コーディングが依然として主流だが、教育・科学分野での利用が著しく増加している。また、AIにタスクを完全に委ねる「自動化」の傾向が強まっている。

- 国別のAI利用率は所得水準と強い相関があり、先進国で高い傾向が見られる。導入が進んでいる国ほど、コーディング以外の多様な用途でAIが利用されている。

- 企業によるAI利用(API経由)は、消費者利用よりも専門的で、利用の77%が自動化を目的としている。

- 企業はAIの利用コストよりも、モデルの性能や自動化によって得られる経済的価値を重視する傾向がある。

- AIを高度なタスクに活用するには、適切な「コンテキスト(背景情報)」の提供が不可欠であり、これが企業にとってAI導入の障壁となりうる。

詳細解説

第1章:Claude.ai利用のトレンド変化:教育・科学分野の台頭と「自動化」の加速

レポートの最初の部分では、消費者向けサービスであるClaude.aiの利用データから見られる時系列の変化を分析しています。

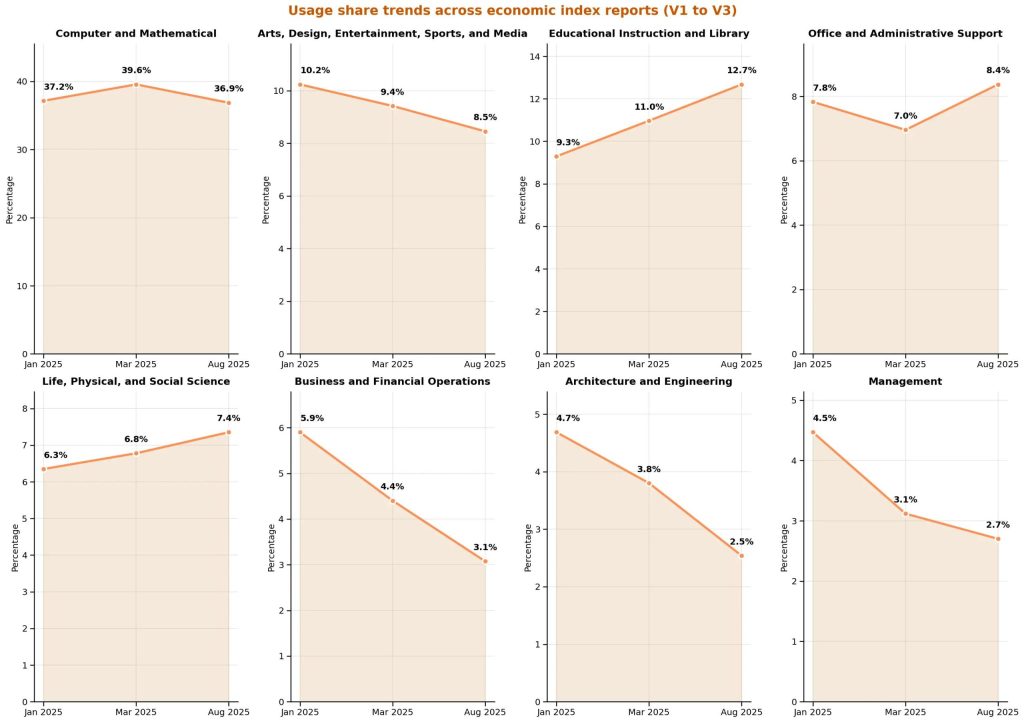

利用分野の変化:知識集約型タスクの台頭

最も大きな利用分野は依然としてコーディング関連(全体の36%)ですが、この8ヶ月間で注目すべき変化が起きています。それは、教育分野(9.3%→12.7%)と科学分野(6.3%→7.4%)での利用が大きく増加している点です。これは、AIが単なる作業ツールとしてだけでなく、知識の合成や説明といった、より高度な知的作業にも活用され始めていることを示唆しています。

一方で、従来のビジネス分野では減少傾向が見られます。ビジネス・金融オペレーション関連のタスクは6%から3%へ、管理職関連は5%から3%へと減少しました。これは、AIの利用が単純な業務処理から、より創造的で知識集約的な領域へシフトしていることを示しています。

新機能による利用パターンの変化

具体的なタスクレベルで見ると、新機能の導入が利用パターンに直接的な影響を与えていることがわかります:

- ウェブ検索機能(2025年3月リリース):電子ソースやデータベースの検索が0.03%から0.49%へ急増

- Research mode(2025年4月リリース):インターネットベースの研究タスクが0.003%から0.27%へ増加

- 教育分野の拡大:教材開発関連タスクが0.2%から1.5%へ、6倍以上の増加

- Artifacts機能の活用:マルチメディア文書作成が0.16%から0.55%へ、ほぼ3倍に増加

プログラミングタスクの質的変化

特に興味深いのは、プログラミング関連タスクの内容変化です:

- 新規コード作成:4.1%から8.6%へ増加(+4.5ポイント)

- デバッグ・エラー修正:16.1%から13.3%へ減少(-2.8ポイント)

これらの変化は、AIモデルの信頼性向上により、ユーザーがエラー修正よりも新規作成に重点を置くようになったことを示唆しています。

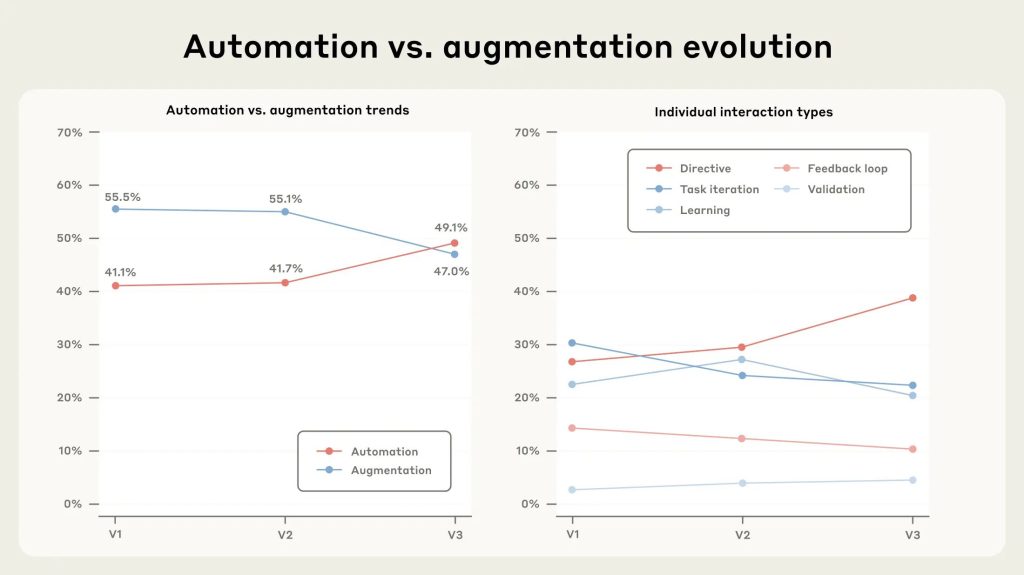

「自動化」vs「拡張」:協働パターンの変化

レポートでは、AIとの協業の仕方を「自動化(Automation)」と「拡張(Augmentation)」の2つに分類しています:

自動化(Automation):

- 指示的(Directive):ユーザーがAIにタスクを完全に指示し、AIがそれを実行

- フィードバックループ:ユーザーがタスクを自動化し、必要に応じてフィードバックを提供

拡張(Augmentation):

- 学習:ユーザーがさまざまなトピックについて情報や説明を求める

- タスク反復:ユーザーがAIと協力してタスクを反復的に進める

- 検証:ユーザーが自分の作業についてAIからフィードバックを求める

分析の結果、AIにタスクを完全に委任する「指示的」な利用、つまり「自動化」の割合が27%から39%へと急増しました。これは初めて自動化が拡張を上回った報告となります。

この変化は以下の要因が考えられます:

- モデル性能の向上:一度の指示で質の高い結果を出せるようになった

- ユーザーの信頼度向上:AIの能力への信頼が高まり、タスクを任せることに慣れた

- 学習効果:使い続けることで効果的な活用方法を習得(learning-by-doing)

この変化の解釈には注意が必要です。指示的使用の増加がモデル能力の向上によるものか、実践による学習によるものかによって、労働市場への影響は大きく異なる可能性があることが指摘されています。つまり、一つの可能性は、AIの性能向上により、一度の指示で満足のいく結果を得られるようになったことです。もう一つは、ユーザーがAI能力への信頼を深め、より大胆にタスクを委任するようになったことです。

より高度なモデルが自動化されたタスクの範囲を単純に拡大するだけでは、そうしたタスクに従事する労働者が職を失うリスクが高まります。一方で、指示的使用の増加が実践による学習によるものであれば、AIを活用した新しいワークフローに最も適応力のある労働者の需要と賃金は高まる可能性が高い、とも考えられます。

言い換えれば、AIは一部の労働者に他の労働者よりも大きな恩恵をもたらす可能性がある、と言えます。つまり、技術変化への適応能力が最も高い労働者の賃金は高くなる可能性がある一方で、適応能力が低い労働者は雇用の混乱に直面する可能性がある、ということです。今後の研究における重要な調査分野となると指摘されています。

第2章:世界と米国におけるAI導入の地理的偏り

今回のレポートでは初めて、150以上の国と米国全州におけるAIの利用状況が公開されました。分析にあたり、単純な使用量だけなく、Anthropic社は「Anthropic AI利用指数(AUI: Anthropic AI Usage Index)」という独自の指標を導入しています。この指標は、単純な使用量の比較では見えない真の普及度を明らかにすることにあります。

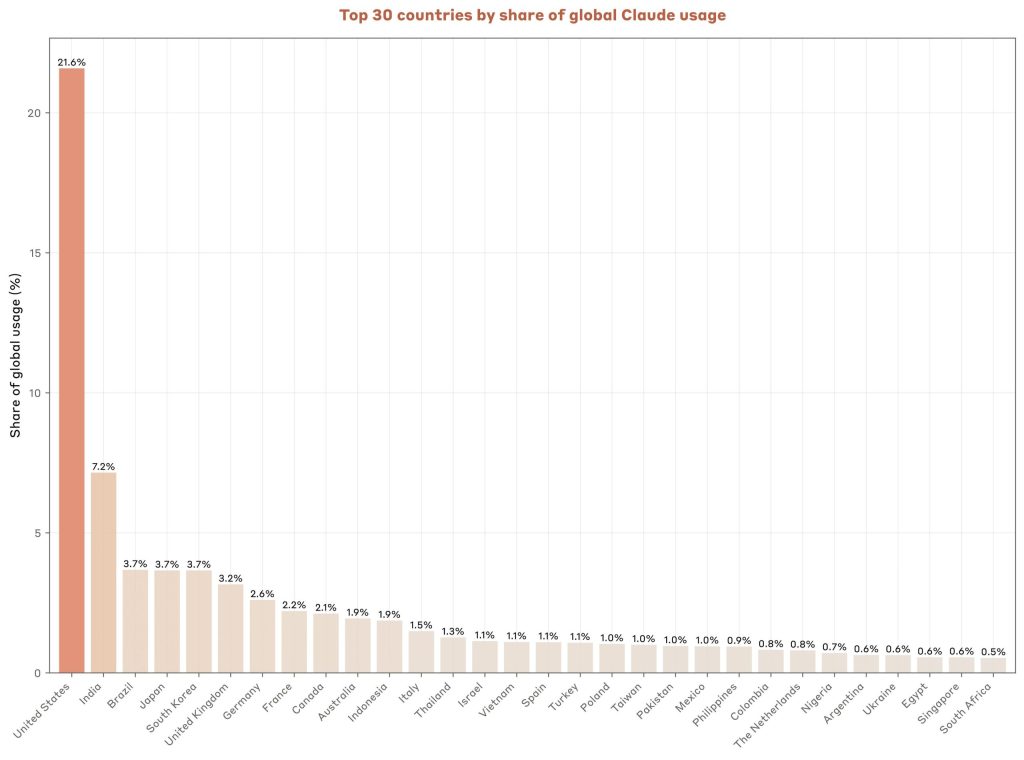

単純な使用量

世界全体の利用状況で見ると、米国が最も高いシェア(21.6%)を占めており、次に利用率の高い国ではシェアが著しく低くなっています。この集中度は各国の人口規模に影響を受けています。

総使用量:

- 米国(21.6)

- インド(7.2)

- ブラジル(3.7)

- 日本(3.7)

- 韓国(3.7)

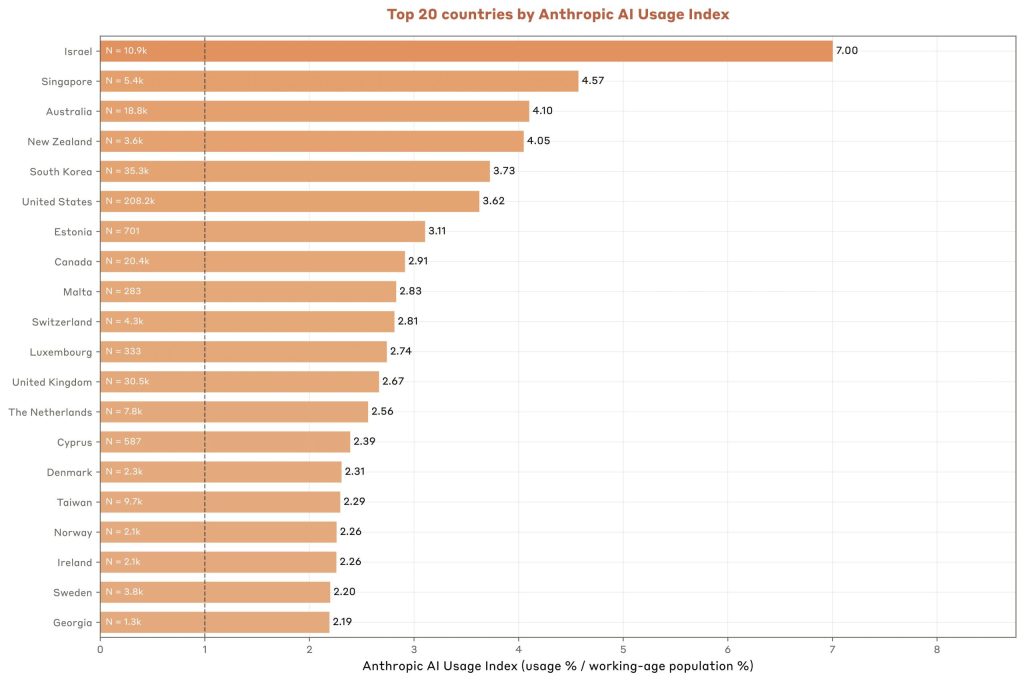

AUI指標の計算方法

$$ AUI = 各地域のClaude利用シェア ÷ 各地域の生産年齢人口シェア $$

この指標により、人口規模を調整した「真の」AI利用率を測定できます。AUIが1より大きいほど、その地域では人口に比してAIがよく利用されていることを意味します。

国別の利用状況:先進国への集中

調査結果は、小規模かつ技術的に先進的な経済圏への集中という顕著なパターンを明らかにしました。イスラエルは、人類学的AI利用指数(Anthropic AI Usage Index)が7で、一人当たり利用率が世界トップです。これは、イスラエルの労働年齢人口が、人口に基づく予想の7倍のクロード利用率であることを意味します。

利用率上位国(AUI値):

- イスラエル(7.0)

- シンガポール(4.57)

- オーストラリア(4.10)

- ニュージーランド(4.05)

- 韓国(3.73)

主要先進国の状況:

- 米国:3.62

- カナダ:2.91

- 英国:2.67

- フランス:1.94

- 日本:1.86

- ドイツ:1.84

新興国の状況:

- インド:0.27

- インドネシア:0.36

- ナイジェリア:0.2

- ボリビア:0.48

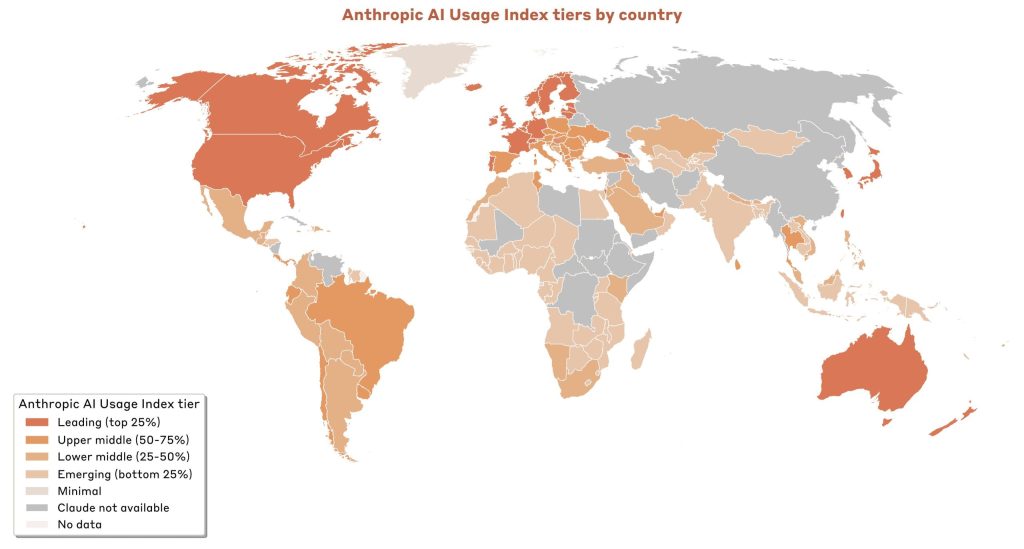

AUI に基づいて 1 人当たりの使用量に応じた国別階層が以下の図と表です。

※作成方法:100 万件の会話のランダム サンプルで少なくとも 200 件の会話がある国を調べ、異なる使用階層ベースの四分位数のしきい値を設定します。次に、観測数が 200 未満の国でも、AUI に基づいて階層を割り当てます。人口データがあるがサンプルに使用がない国には、最小階層を割り当てます。

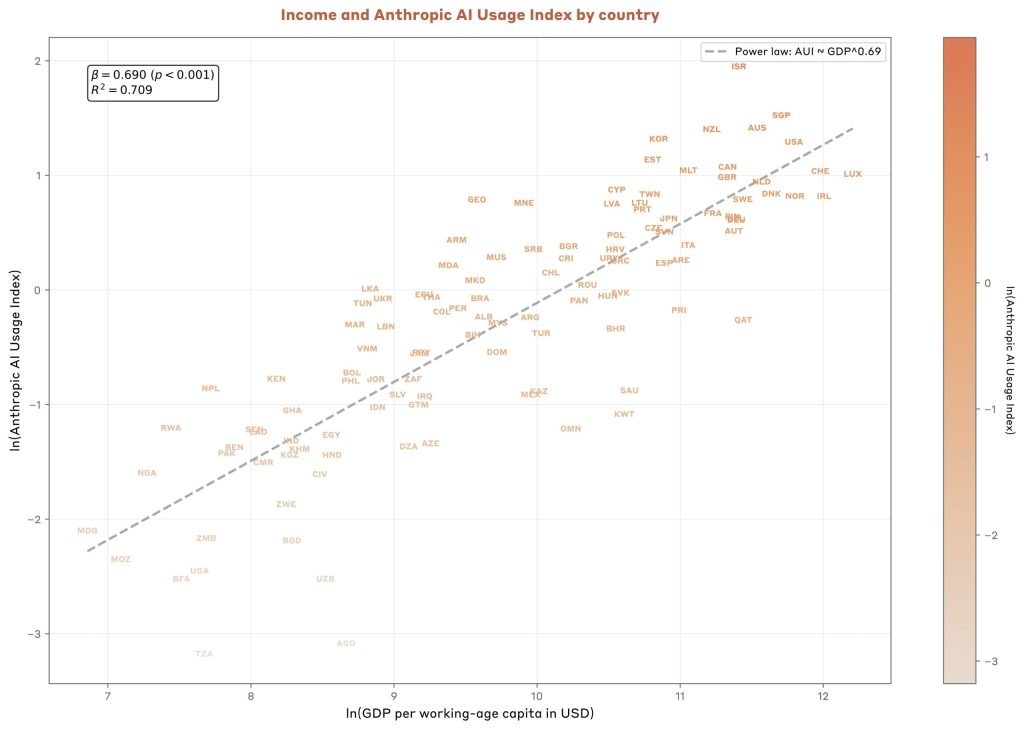

所得水準との強い相関

分析の結果、AUIは各国の所得水準と強い正の相関があることがわかりました(相関係数:0.7)。具体的には、1人当たりGDPが1%増加するごとに、1人当たりClaude利用率が0.7%増加する関係が見られました。

この格差の背景には以下の要因があると考えられます:

- デジタルインフラ:高速インターネットとクラウドアクセスの普及度

- 経済構造:知識労働者の比率(AI活用に適した職種の多さ)

- 規制環境:AI利用を促進する政策と規制の柔軟性

- 認知度とアクセス:シリコンバレーやAI研究コミュニティとのつながり

- 信頼感:AI技術に対する公衆の信頼度

米国内の利用状況

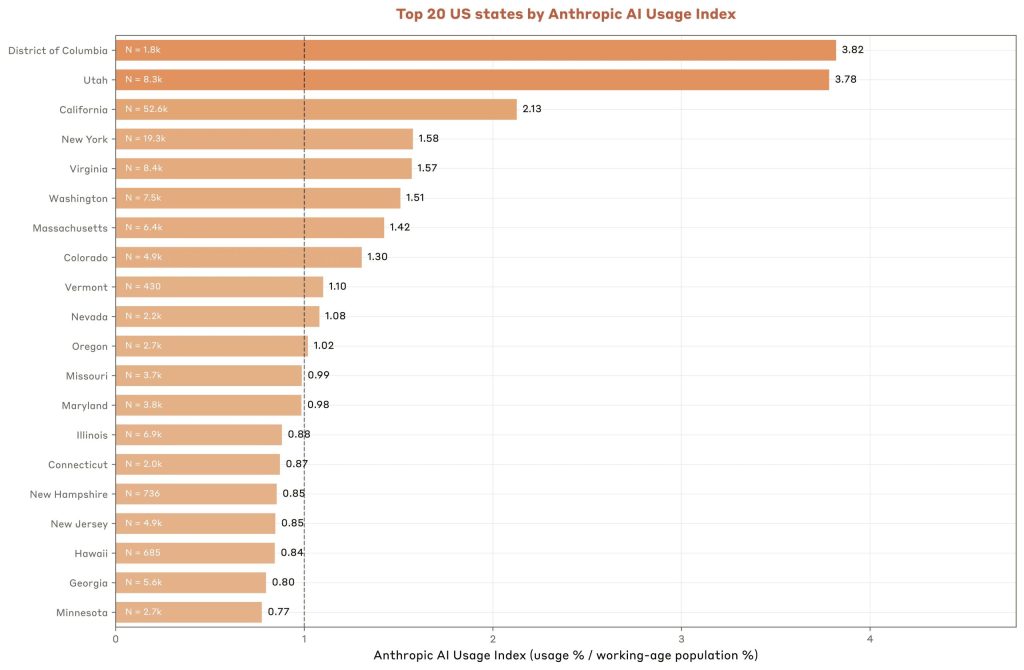

州別AUI上位:

- ワシントンD.C.(3.82)

- ユタ州(3.78)

- カリフォルニア州(2.13)

- ニューヨーク州(1.58)

- バージニア州(1.57)

興味深いことに、ITの中心地であるカリフォルニア州よりも、ワシントンD.C.とユタ州が高い利用率を示しました。

地域特性を反映した利用パターン:

- ワシントンD.C.:政府機関や法律事務所が多いため、文書編集(1.84倍)、情報提供、求職支援での利用が突出

- カリフォルニア州:IT関連要求、デジタルマーケティング、翻訳での利用が多い

- フロリダ州:金融ハブとしての特色を反映し、ビジネスアドバイスやフィットネス関連での利用が多い

- テキサス州:多様な産業構造を反映した幅広い利用パターン

利用内容の地域差:発展段階による違い

高普及国の特徴:

- コーディング以外の多様な分野(教育、科学、ビジネス)での利用

- より協働的な使い方(拡張パターン)を好む傾向

低普及国の特徴:

- コーディング関連タスクに集中(インドでは全利用の50%以上)

- より自動化的な使い方(完全なタスク委任)を好む傾向

これは、AI導入の成熟度によって活用の幅と深さが変化することを示しています。

ソフトウェアに対する利用が最も多い

すべての国において、ソフトウェア開発がClaudeの最も一般的な用途となっています。なぜ開発者タスクがClaudeの使用パターン全体の中で一貫して上位を占めているのでしょうか、これにはいくつかの要因が影響していると考えられます。

- モデルとタスクの適合性: Claude は非常に強力なコーディング モデルであり、コード生成、デバッグ、および技術的な問題解決のタスク全体に容易に展開できます。

- 開発者の受容性:開発者コミュニティは新しいツールを急速に受け入れ、その使用法はソーシャル ネットワークやプロフェッショナル ネットワークを通じて広まります。

- 組織的な障壁の低さ:個々の開発者は通常、医療分野のユースケースとは異なり、複雑な承認プロセスなしで Claude を導入できます。

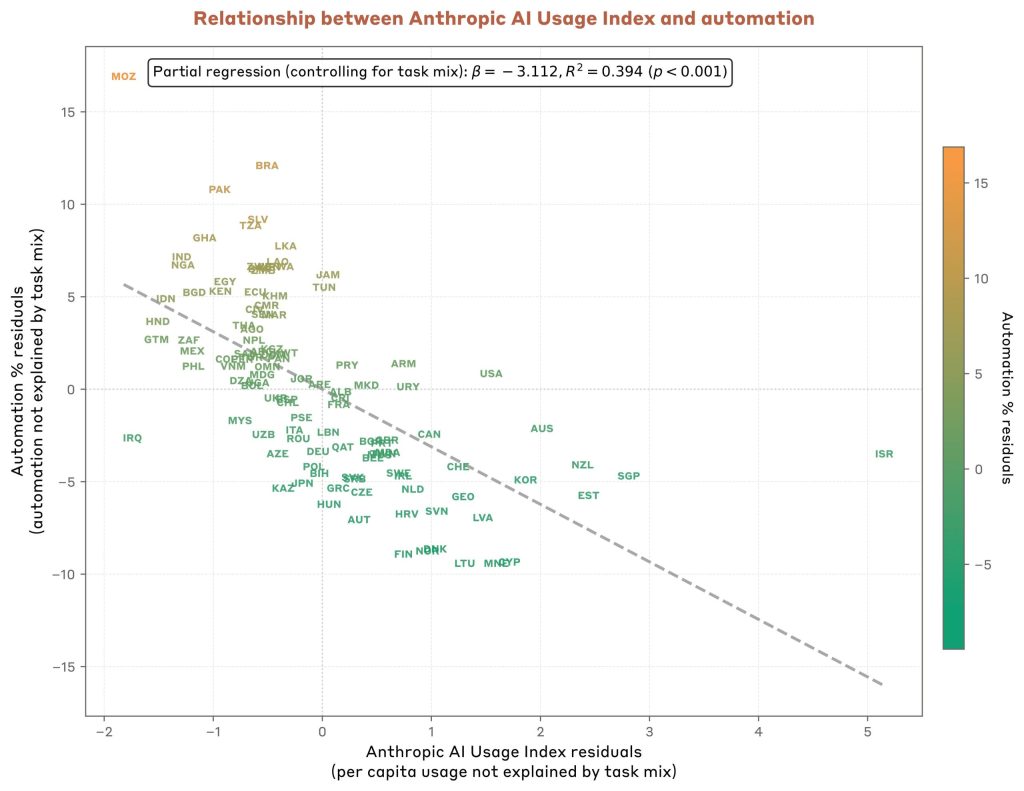

人間とAIのコラボレーションにおける地理的パターン

各国のタスクミックスは異なり、つまり重点を置く経済タスクも異なるため、自動化のパターンの違いを部分的に説明できる可能性があります。本節では、タスクミックスの違いをコントロールした場合でも、一人当たりの導入率が低い国と高い国の間で自動化の利用が体系的に異なるかどうかを検証しています。

国ごとのタスク構成を考慮に入れても、国によって自律的な委任と協調的なインタラクションの好みが著しく異なることがわかりました。一人当たりのClaude利用率が増加するにつれて、各国は自動化重視から拡張重視へと利用形態をシフトしています。これは、国によってタスク構成が異なることを考慮に入れているため、やや直感に反する結果となっています。文化的・経済的要因が自動化の割合に影響を与えている可能性、あるいは各国のアーリーアダプターがAIをより自動車的な方法で利用している可能性が考えられますが、この点についてはさらなる研究が必要と考えられています。

結論

地域をまたいだクロードの利用パターンの分析から、いくつかの重要な知見が明らかになりました。最も顕著な点の一つは、クロードの利用が地理的に集中していることです。米国とカリフォルニア州がクロードの利用全体でトップを占めていること、そしてクロードの利用と一人当たり所得の間に強い相関関係があることは、初期の地理的集中と専門的な利用が重要な特徴であった過去の技術との類似性を示唆しています。過去の技術の普及パターンとの類似点を見出すことで、AIの普及と影響をより深く理解できる可能性があります。

AIツールの用途だけでなく、その利用方法も地域によって左右されます。一人当たりの利用率が比較的低い経済圏のユーザーは、タスクをクロード(自動化)に委任することを比較的好みますが、一人当たりの利用率が高い経済圏のユーザーは、タスクミックスを考慮に入れた場合でも、クロード(拡張)との協調的または学習ベースのインタラクションを好む傾向がやや強いです。タスク利用における地域特化と同様に、AIのコラボレーションパターンにおける地域特化は、AIの影響が地域によって大きく異なる可能性があることを示唆しています。

AI 導入の地理的パターン(どこで、どのタスクに、どのように使用されているか)から、AI が世界中の人々に利益をもたらす可能性を実現するためには、政策立案者は AI の使用と導入の地域的な集中に注意を払い、デジタル格差が深刻化するリスクに対処する必要があることがわかります。

現在のAI普及パターンが継続すれば、同様の「大分岐」が21世紀に起こる可能性があります。AI技術による生産性向上の恩恵が高所得国に集中し、低・中所得国との間の経済格差がさらに拡大するかもしれません。特に懸念されるのは、近年観察されてきた経済収束のトレンド(新興国が先進国に経済発展で追いつく傾向)が逆転する可能性です。

第3章:企業はAIをどう活用しているのか? API利用の実態

レポートの最も重要な部分が、企業がClaudeを自社のシステムやサービスに組み込むために利用するAPIトラフィックの初の大規模分析です。これにより、ビジネスにおけるAI活用のリアルな姿が浮かび上がってきます。

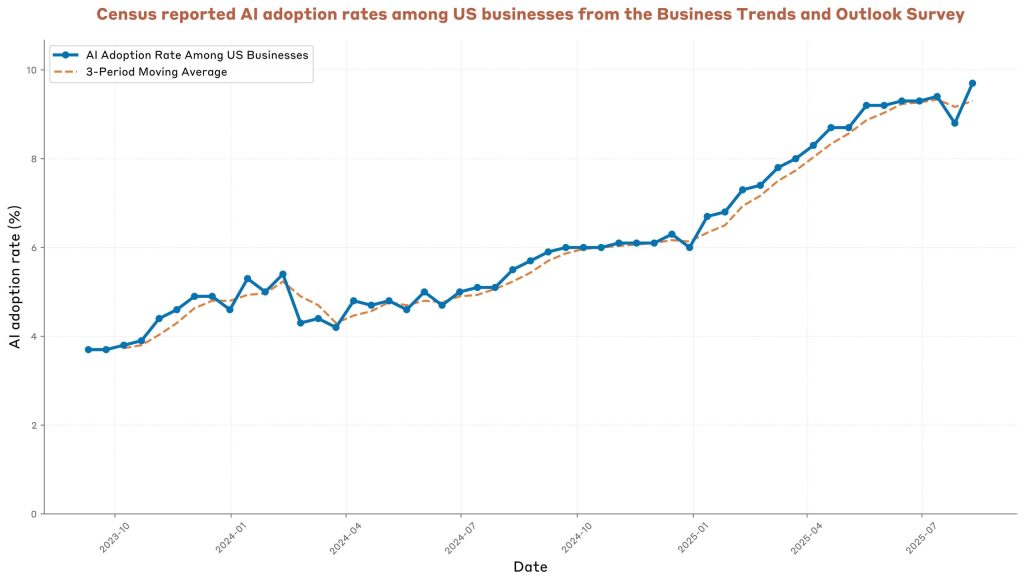

企業利用の現状:米国の動向

企業におけるAI導入を理解するために、米国全体の動向を概観されています。米国商務省国勢調査局の「ビジネス動向・展望調査」によると、AI技術を生産プロセスで活用している米国企業の割合は、2023年秋の3.7%から2025年8月初旬の9.7%へと、わずか2年弱で2倍以上に増加しました。

この成長率は、企業レベルでのAI導入が急速に進んでいることを示していますが、同時にまだ90%以上の企業がAIを本格的に活用していないという現実も浮き彫りにします。さらに重要なのは、この平均値の背後に隠された業界間の巨大な格差です。

情報産業では企業の25%、つまり4社に1社がAIを活用している一方で、宿泊・飲食サービス業では2.5%、つまり40社に1社程度にとどまっています。この10倍の差は、AI技術の恩恵が特定の産業セクターに集中していることを明確に示しており、経済全体への影響が均等ではないことを予示しています。

この背景を踏まえて、AnthropicのAPI利用データが提供する洞察は、企業AI導入の最前線で実際に何が起きているかを詳細に明らかにしています。つまり、現在最もAIを活用している企業や開発者が、どのような具体的な業務変革を実現しているかという、これまで見ることができなかった実態を観察することができます。

API利用の特徴:専門性と自動化の徹底

企業によるAPIアクセスの分析から浮かび上がる最初の重要な発見は、その高度な専門化です。Anthropicの研究チームは、プライバシーを厳格に保護しながら100万件のAPIトランスクリプトを分析し、企業がどのような目的でAI技術を活用しているかを体系的に分類しました。

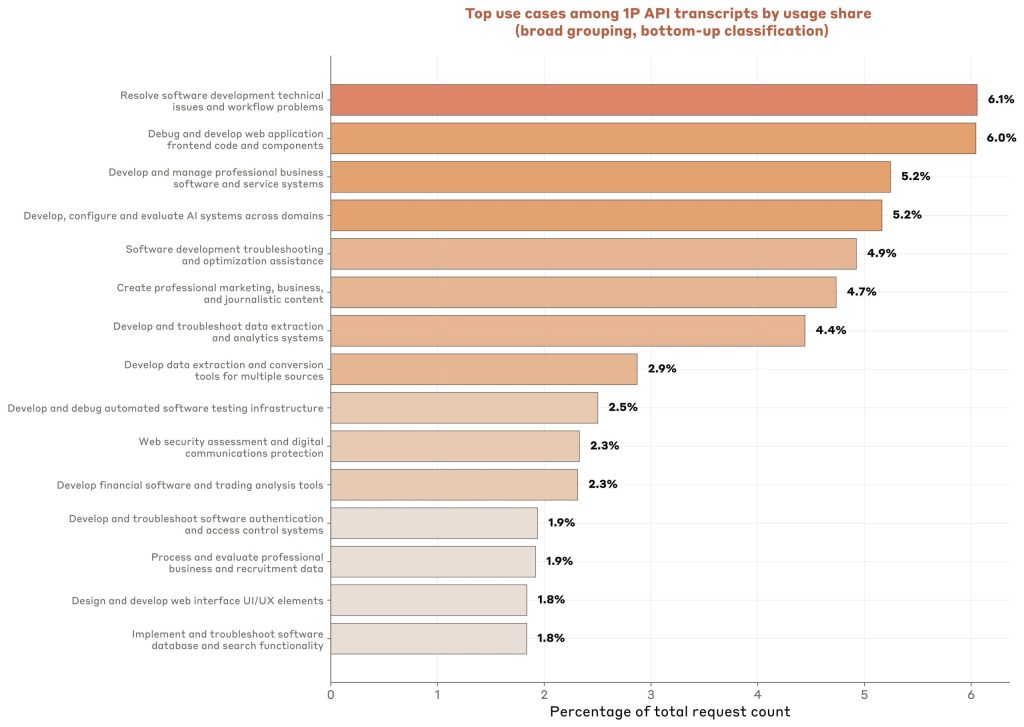

利用分野の分布:

結果は明確な傾向を示しています。ソフトウェア開発関連のタスクが圧倒的多数を占め、APIトラフィック全体の約半分を代表する上位15の利用カテゴリーの大部分がプログラミングや開発業務に関連しています。具体的な内訳を見ると、ウェブアプリケーションのデバッグが約6%、技術的問題の解決が約6%、プロフェッショナルなビジネスソフトウェアの構築が相当な割合を占めています。

- ソフトウェア開発(圧倒的多数)

- ウェブアプリケーションのデバッグ(約6%)

- 技術的問題の解決(約6%)

- プロフェッショナルなビジネスソフトウェアの構築(大きな割合)

- AI システム自体の開発・評価(約5%)

- マーケティング資料の作成(4.7%)

- ビジネス・採用データの処理(1.9%)

職業分類から見る利用傾向の深層理解

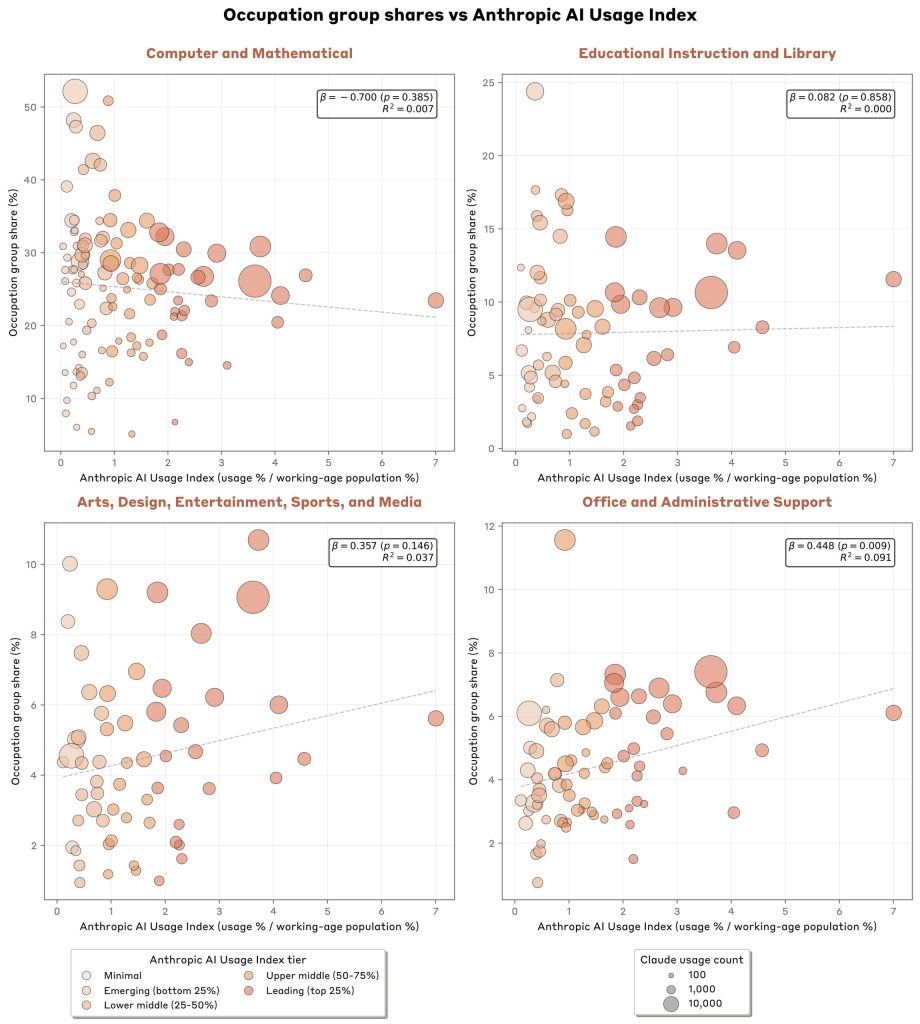

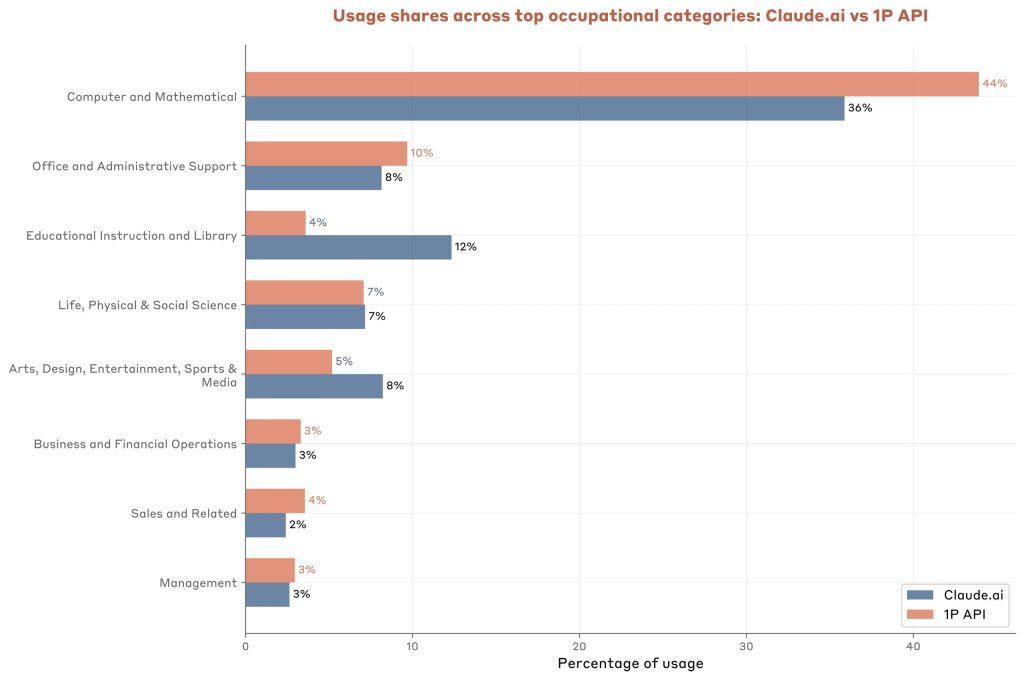

O*NET分類による職業別分析:

APIトラフィックの44%がコンピュータ・数学関連の職業タスクに該当し、これは一般消費者向けClaude.aiの36%を8ポイント以上上回ります。逆に、教育・図書館関連タスクは12.3%から3.6%へ、芸術・エンターテインメント関連は8.2%から5.2%へと大幅に減少しています。この対比は、企業がAI導入において明確な戦略的判断を行っていることを示しています。直接的な業務効率化や自動化が可能で、明確な投資回収が期待できるタスクに、AI利用を集中させていると考えられます。

- コンピュータ・数学関連:44%(Claude.aiの36%より高い)

- オフィス・事務関連:約10%

- 教育・図書館関連:3.6%(Claude.aiの12.3%より大幅に低い)

- 芸術・エンターテインメント:5.2%(Claude.aiの8.2%より低い)

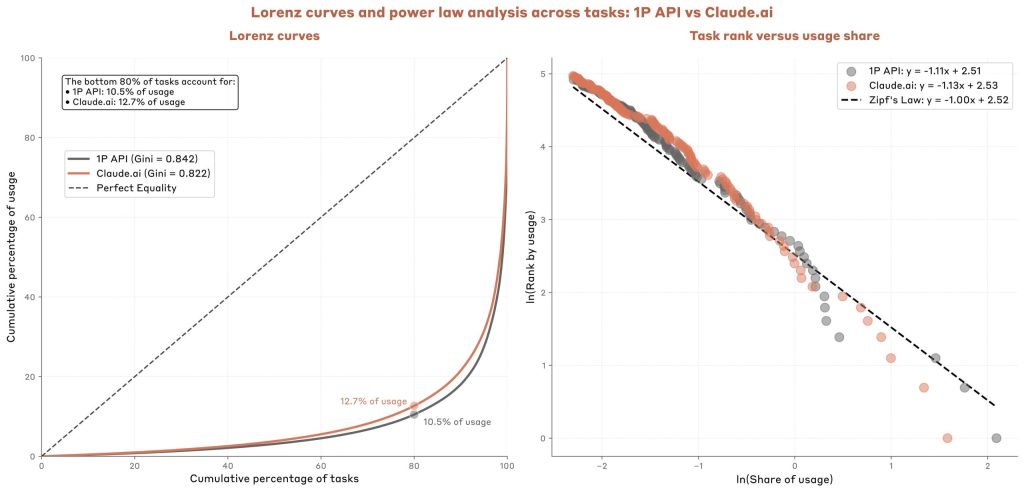

使用パターンの集中度

経済学的な観点から非常に興味深い発見は、AIとタスクの適合性に大きなばらつきがあることです。Claude.aiの会話では下位80%のタスクカテゴリーの利用状況はわずか12.7%ですが、APIの顧客では10.5%とやや集中しています。これらの極端な集中(ジニ係数はそれぞれ0.84と0.86)は、最も適合性の高いタスクが適合性の低いタスクよりも桁違いに多く利用されていることを示しています。

タスク利用の集中度を測定した結果:

- Claude.ai:下位80%のタスクが全利用の12.7%

- API利用:下位80%のタスクが全利用の10.5%

- ジニ係数:両方とも0.84-0.86という極端な集中

この極端な集中が生まれる背景には、AI技術の効果的活用において複数の要素が同時に満たされる必要があるという現実があります。モデルの技術的能力、導入の容易さ、経済的価値、組織的適合性といった要素が完璧に一致するタスクは限られており、そのようなタスクにのみ利用が集中するのです。

コード生成のようなタスクが圧倒的な利用率を示すのは、これらの要素が理想的に組み合わさっているためです。AI モデルの性能が優秀で、既存の開発環境への統合が比較的容易で、生産性向上の効果が明確に測定可能で、技術者が新しいツールの導入に積極的であるという条件が揃っています。

一方で、利用頻度の低いタスクが長いテール分布を形成する背景には、様々な制約要因があります。単純に一般的でないタスクもありますが(例えば、日常的なソフトウェア保守作業と特殊な契約交渉の頻度の違い)、より重要なのは技術的制約、データアクセスの問題、規制要件といった構造的な障壁です。

これは「Oリング効果」として知られる現象の典型例です。宇宙船の打ち上げにおいて、最も小さく安価な部品の一つであるOリングの故障が全体システムの破綻を招いたように、AIタスクの実行においても、技術能力、データアクセス、規制承認、組織的準備のうち一つでも欠けると、全体の導入が阻害される可能性があります。

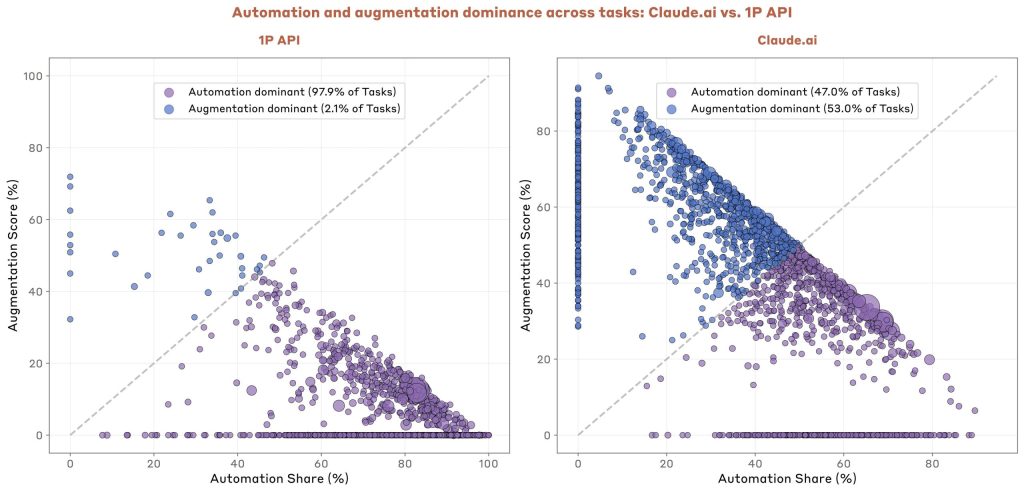

極端な自動化志向

企業によるAPI利用と一般消費者によるClaude.ai利用を比較して最も重要な違いは、AIとの協働パターンの劇的な違いです。この違いこそが、AI技術が労働市場や経済全体に与える影響を理解する上で極めて重要な手がかりを提供しています。

- API利用:77%が「自動化」パターン

- Claude.ai利用:約50%が「自動化」パターン

この差は、企業がAIを人間の作業を補助するツールとしてではなく、明確に定義された業務プロセスの完全な代替手段として位置づけていることを明確に示しています。

コンテキスト情報の重要性

企業のAI導入における重要なボトルネックとして、適切なコンテキスト情報へのアクセスが挙げられます。この問題を理解するために、具体例で考えてみましょう。

複雑なソフトウェア開発プロジェクトにおいて、Claudeにモジュールのリファクタリングを依頼する場合、Claudeはどの変更をどこに行うべきかを理解するために、コードベース全体を読む必要があります。集中型のコードリポジトリを持つソフトウェア開発では、こうした情報へのアクセスは原則として簡単です。

しかし、他のタスクでは状況が異なります。例えば、Claudeに主要顧客向けの営業戦略の策定を依頼する場合、顧客関係管理システム(CRM)に含まれる情報だけでなく、アカウントエグゼクティブ、マーケティング担当者、外部担当者の頭の中にある暗黙知にもアクセスできる必要があります。

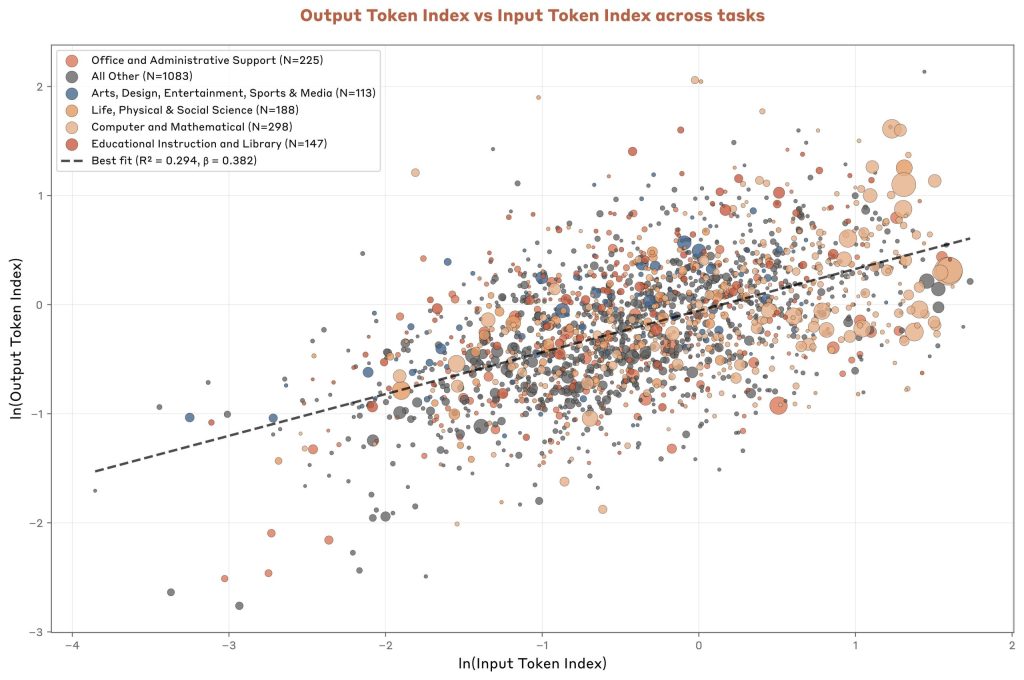

入力と出力の関係性:複雑性の指標

研究では、タスク全体にわたって平均API入力長(Claudeに与えられたコンテキスト)とClaudeの平均出力長(モデルが応答として生成するもの)の関係を分析しました。

結果として、経済的なタスク全体において、入力の長さが1%増加するごとに、出力の長さは0.38%増加することがわかりました。この弾力性0.38は、これらの経済的に有用なタスクにおいて、より長いコンテキスト入力をより長い出力に変換することによる限界収穫逓減が顕著であることを示唆しています。

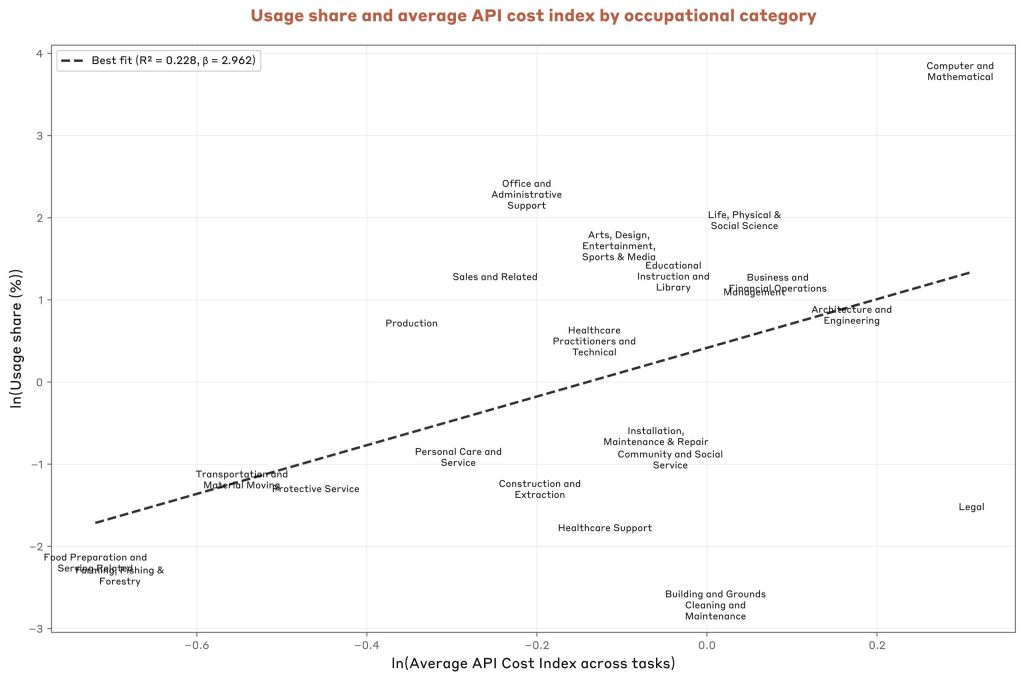

コストと利用パターン:価格感度の意外な低さ

APIユーザーはトークン単位で料金を支払うため、タスクごとにClaudeの導入コストにばらつきが生じます。しかし、データは企業のAI導入において、コストが主要な決定要因ではないことを示唆しています。

コンピューターや数学関連の職業に典型的なタスクは、販売関連のタスクよりも50%以上コストがかかりますが、使用率が最も高くなっています。全体的に、コストと使用率の間には正の相関関係が見られ、コストの高いタスクでは使用率が高くなる傾向があります。

この正の相関関係は、企業がモデルの能力が優れており、Claudeベースの自動化によってAPIコストを上回る十分な経済価値が生み出される領域での利用を優先していることを示しています。

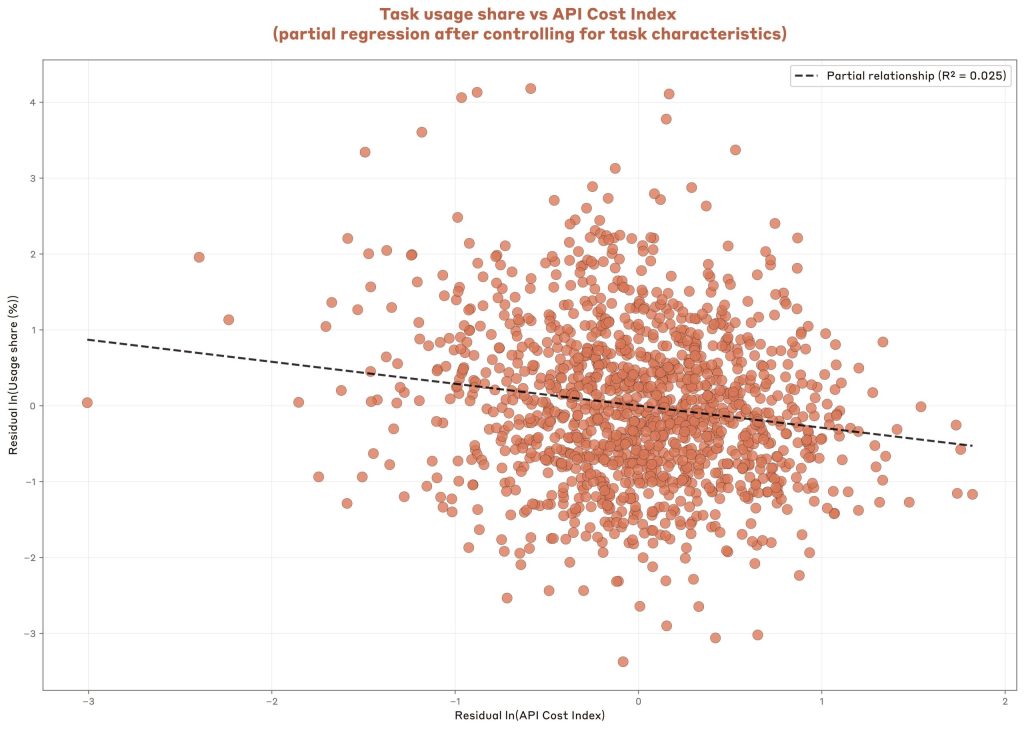

この正の相関関係は全体的には維持されているものの、次に、クロード能力に対する需要は、類似しているもののコストが高いタスクにおいて低いのかどうかを検証します。これは予備的な調査であるという重要な注意点を付記すると、以下の結果が得られました。

タスク特性を考慮すると、APIトランスクリプトのサンプルにおいて、コストが1%増加するごとに使用頻度が0.29%減少することがわかりました。上昇は需要減少につながるという標準的な経済理論と一致していますが、コスト低下に伴う使用量の増加は限定的です。この推定によれば、特定のタスクのコストが10%削減されても、使用量の増加は約3%にとどまります。

特定のタスクに Claude を使用するコスト以外にも、使用パターンには他の要因がより重要であるようです。

今後の展望と課題

API分析から得られる重要な示唆は、企業のAI導入が非常に集中的で、自動化に重点が置かれ、価格にあまり左右されないということです。77%の自動化率は、企業がClaudeを共同作業ツールとしてではなく、タスクの委任に利用していることを示唆しています。

労働市場への影響は必ずしも明確ではありません。複雑なタスクには不釣り合いなほど多くのコンテキストが必要であり、こうした情報は組織全体に散在している可能性があります。このような状況では、業務運営に関する暗黙知を持つ労働者は、高度なAIを活用した自動化を補完するものとして、メリットを享受できる可能性があります。

AIを効果的に導入したい企業は、最先端のシステムが依存する情報の整理と維持方法を見直す必要がある可能性があります。現在の限定的で自動化重視の導入が、より広範な展開へと進化するかどうかが、AIの将来の経済的影響を決定づけることになるのです。

結論

歴史的パターンとの類似性:技術革新がもたらす格差拡大

現在観察されているAI導入の地理的・社会的格差は、過去の技術革新における格差パターンと驚くべき類似性を示しています。しかし同時に、AI技術固有の特徴により、その影響の規模と速度は過去のどの技術革新をも上回る可能性があります。

19世紀後半から20世紀初頭にかけての電化は、現在のAI普及と多くの共通点を持ちます。電気技術は都市部の工業地帯から始まり、農村部への普及には30年以上を要しました。この過程で、電化の恩恵を早期に享受した地域は製造業の生産性が劇的に向上し、電化が遅れた地域との間に解消困難な経済格差が生まれました。

パーソナルコンピュータとインターネットの普及においても、類似のパターンが観察されました。1981年に登場したPCが一般家庭に普及するまで20年、インターネットが現在のAI普及率に達するまで5年を要しましたが、いずれも初期導入地域に大きな経済的優位をもたらしました。

しかし、AI技術の普及は過去の技術革新とは異なる重要な特徴を持ちます。普及速度が格段に速い一方で、格差の拡大も同時に加速される可能性があります。AI技術による生産性向上の効果は、従来技術よりも直接的で即座に現れるため、早期導入地域と遅延地域の間の競争力格差は短期間で決定的なものになる可能性があります。

経済収束トレンドの逆転リスク

特に懸念されるのは、近年観察されてきた経済収束のトレンドが逆転する可能性です。1990年代以降、中国、インド、東南アジア諸国をはじめとする新興経済国が、先進国に経済発展水準で着実に追いつく「収束」現象が観察されてきました。この収束は、製造技術の移転、グローバルサプライチェーンの構築、教育水準の向上などにより実現されました。

しかし、現在のAI導入パターンが継続すれば、この収束トレンドが逆転し、再び「大分岐」の時代に入る可能性があります。AI技術による生産性向上の恩恵が高所得国に集中し、低・中所得国がその恩恵から取り残される場合、1人当たり所得の格差は再び拡大に転じるかもしれません。

この懸念を裏付けるデータとして、本研究で明らかになったAI利用率と所得水準の強い相関(相関係数0.7)があります。この関係が継続し強化されれば、AI技術がもたらす生産性革命の恩恵は、すでに豊かな国々にさらなる優位をもたらし、貧しい国々をさらに相対的に不利な立場に追いやる可能性があります。

労働市場への複層的影響

AI導入の進展は、労働市場に対して複層的で複雑な影響をもたらすことが予想されます。これまでの分析から明らかになった77%という企業API利用における極端な自動化率は、特定の職種や業務が完全に置き換えられる可能性を示唆しています。

しかし、労働市場への影響は一様ではありません。AI技術との協働能力を身につけた労働者にとっては、むしろ需要増加と賃金上昇がもたらされる可能性があります。特に、コンテキスト情報の整理・提供や、AI出力の評価・改善といった新しい形の専門性を持つ労働者は、AI時代の高付加価値人材として位置づけられるでしょう。

一方で、定型的で置き換え可能な業務に従事している労働者は、雇用機会の減少に直面する可能性があります。特に、エントリーレベルの職種において、AI導入による影響が最も深刻に現れることが予想されます。これは、経験の浅い労働者が実務経験を積む機会を失い、長期的なキャリア形成に支障をきたすという循環的な問題を生む可能性もあります。

政策対応の急務性と方向性

これらの課題に対応するため、政策立案者は多面的で迅速な対応が求められています。単一の政策では解決困難な複合的課題であるため、包括的なアプローチが必要です。

デジタルインフラの整備は最も基本的で緊急性の高い課題です。高速で安定したインターネット接続、クラウドサービスへのアクセス、そして信頼性の高い電力供給の確保は、AI利用の前提条件となります。特に農村部や発展途上地域におけるデジタル格差の解消は、AI格差の拡大を防ぐ上で決定的に重要です。

教育・職業訓練制度の抜本的見直しも不可欠です。AI協働スキル、批判的思考力、創造性といった、AI時代に必要とされる能力の育成を教育課程に体系的に組み込む必要があります。同時に、既存の労働者を対象とした継続的な職業訓練プログラムの充実により、技術変化への適応を支援することが重要です。

規制・制度面では、AI利用を促進する一方で、その負の影響を最小限に抑制するバランスの取れた枠組みが必要です。中小企業のAI導入支援、個人データの保護、AIアルゴリズムの透明性確保、そして公平なアクセス機会の保障などが重要な政策課題となります。

国際協力の強化も欠かせません。AI技術の恩恵をグローバルに共有するため、技術移転の促進、途上国支援の強化、そして国際的な標準化の推進が求められます。

まとめ

Anthropic社のレポートは、AIの導入がまだ初期段階にあり、その利用がタスク、地理、企業の各側面で著しく不均一であることをデータで明確に示しました。

今後、AIがどのように発展するかは未知数ですが、将来的に大きな社会問題を引き起こす懸念がすでに示されています。社会においてどのようにAIを受容していくのか、というのは喫緊の課題であると言えそうです。