はじめに

MIT CSAIL(マサチューセッツ工科大学コンピュータ科学・人工知能研究所)の博士研究員 Justin Kay は、生態系保全に AI を活用する研究に取り組んでいます。2025 年 11 月 3 日に MIT News で発表された内容をもとに、「CODA(Consensus-Driven Active Model Selection)」という手法と、現在直面する生態系保全の課題について解説します。

参考記事

- タイトル: 3 Questions: How AI is helping us monitor and support vulnerable ecosystems

- 著者: Alex Shipps(話し手:Justin Kay)

- 発行元: MIT CSAIL / MIT News

- 発行日: 2025年11月3日

- URL: https://news.mit.edu/2025/3q-how-ai-is-helping-monitor-support-vulnerable-ecosystems-1103

要点

- オレゴン州立大学の調査では、3,500 を超える動物種が生息地の変化、資源の過剰利用、気候変動により絶滅の危機にあると推定されている

- Justin Kay と CSAIL のチームは、野生動物の個体群をモニタリングするコンピュータビジョンアルゴリズムを開発している

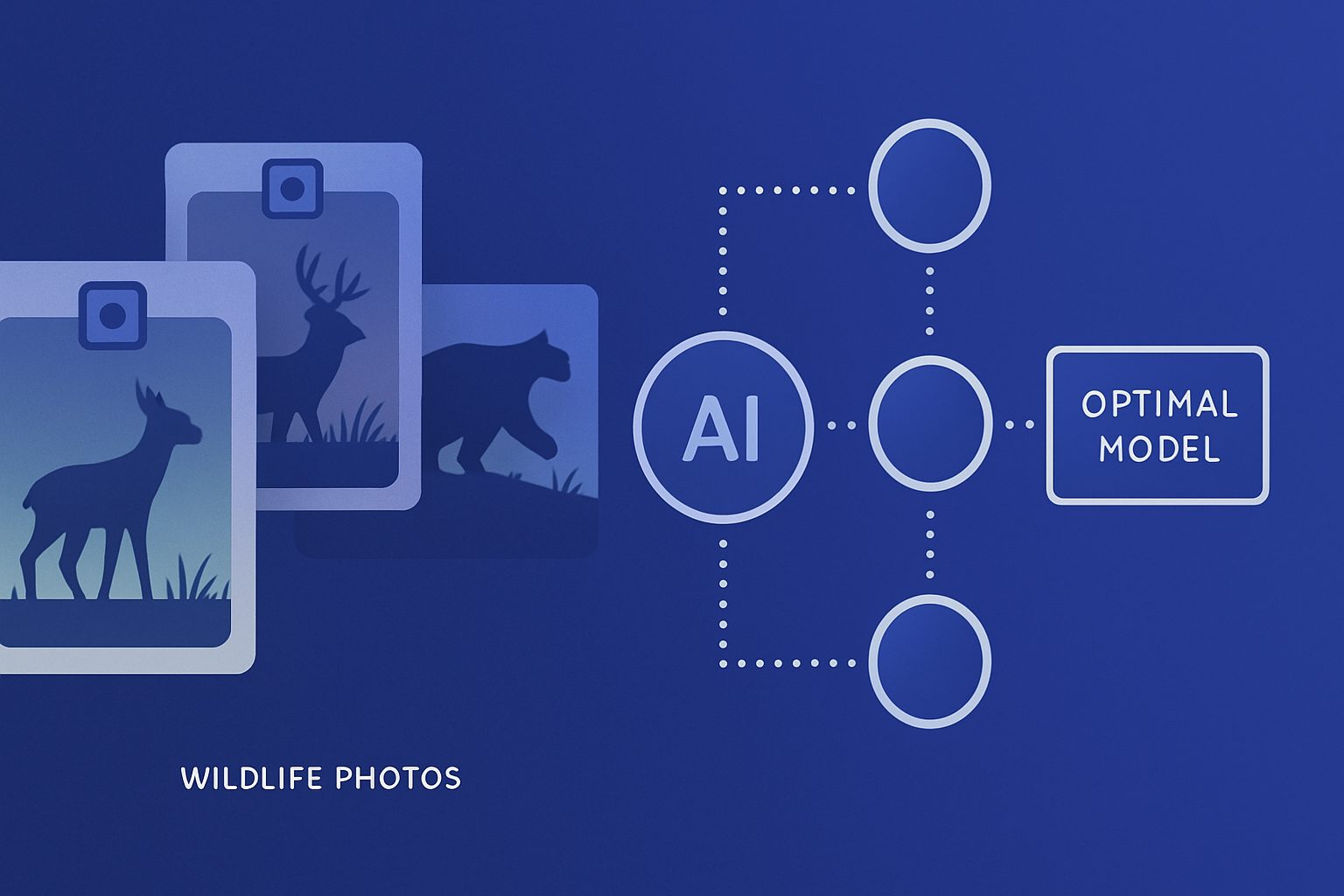

- 新たな手法「CODA」により、利用可能な190万個の事前学習モデルから、わずか25例のアノテーションで最適なモデルを選択できるようになった

- CODA の研究は、2025年10月開催の国際コンピュータビジョン会議(ICCV)でハイライト論文として表彰された

- 複数のモデルの予測を統合する「群の知恵」のアプローチが、効率的なモデル選択を実現している

詳細解説

無数の事前学習モデルの中から最適なものを選ぶ課題

生態系保全の現場では、カメラトラップなどの技術を使って数十万から数百万枚の野生動物の画像が収集されます。これらの画像から、特定の種を自動的に識別することは、非常に手間のかかる作業です。

コンピュータビジョンの分野では、この自動化の手段として多くの事前学習モデルが利用可能になっています。HuggingFace のモデルリポジトリだけで 190 万個のモデルが存在するという状況があります。従来は、使用するモデルを決定するために、大規模なテストデータセットを用意し、手作業でアノテーションを行う必要がありました。このプロセスは、技術的なスキルと相応の時間投資を要求してきたのです。

Justin Kay と CSAIL、マサチューセッツ大学アマースト校の研究チームが開発した CODA は、この課題に対して画期的な解決策を提供します。

CODA の仕組み——「群の知恵」を活用した効率的な選択

CODA の核心は、複数のモデルの予測を組み合わせることにあります。個々のモデルの予測よりも、複数モデルの予測を統合した「群の知恵」が、より多くの情報を提供するという洞察に基づいています。

具体的には、各 AI モデルについて「混同行列(confusion matrix)」を推定します。これは、真のラベルが特定のクラス X である場合に、個別のモデルがクラス X、Y、Z と予測する確率を示すものです。このアプローチにより、すべての候補モデル、分類カテゴリー、ラベル未付与の画像間に、情報的な依存関係が形成されます。

実践例として、野生動物生態学者がトラの画像 50 枚でモデルをテストしたと仮定します。あるモデルがこれらの 50 枚で高い性能を示した場合、同じデータセット内の未ラベル付トラ画像全体でも高い性能を発揮する可能性が高いと推測できます。CODA はこうした依存関係をすべて活用して、各モデルの混同行列の確率的推定と、全体的な精度が最高のモデルはどれかの確率分布を構築します。

その結果、従来の手法では数百から数千の画像をアノテーションする必要がありましたが、CODA では約 25 例のアノテーションで十分になります。これは、保全活動の現場で実装する際の現実的な負担を大幅に軽減するものです。

生態系モニタリングへの応用と今後の展開

CODA は野生動物の画像分類に優れた成果を示しています。Sara Beery ラボでは、CODA 以外にも多岐にわたる保全プロジェクトを展開しています。

例えば、ドローンを用いたサンゴ礁のモニタリング、個別の象の再同定(時系列での追跡)、衛星とカメラから得られた複数モーダルの地球観測データの融合など、多様なアプローチで生態系を監視しているのです。

Jay が特に注目しているのは、AI の予測出力を最終的な目標に繋ぎ合わせる方法の改善です。従来、コンピュータビジョンの出力(例えば画像内の動物の周辺ボックス)は、実際の目的地(その場所にどんな種が生息しているのか、それがどう変化しているのか)に到達するための手段とみなされてきました。Jay と同僚たちは、この最終的な目標を踏まえた上で、機械学習アルゴリズムの性能を分析し評価する方法を開発しています。これにより、AI システム全体の実用性がより正確に把握できるようになると考えられます。

さらに興味深いのは、ドメイン適応の問題への対処です。新しいカメラを配置すると、データ分布が変わり、既存のコンピュータビジョンアルゴリズムの性能が低下することが常です。同ラボは、このドメイン適応の課題に対応する新たなフレームワークを開発し、2025 年初めに機械学習に関する学術誌で発表しました。このフレームワークは、魚類計数の改善だけでなく、自動運転や宇宙船分析の領域でも応用可能であることが示されています。

データサイエンスが保全に貢献する意義

Kay は、科学的仮説や管理上の課題から、データドリブンな答えへと迅速に移行できることの重要性を強調しています。自然界は前例のない速度と規模で変化しており、こうした変化に対応するためには、AI を含む技術の活用がこれまで以上に重要になっていると指摘しているのです。

ただし、同時に重要な視点は、アルゴリズムを設計・学習・評価する際に、実際の保全課題という文脈を常に念頭に置く必要があるという点です。技術と現場の課題を結びつけることで初めて、生態系と、それに依存するコミュニティを守ることが可能になると考えられます。

まとめ

3,500 を超える動物種が絶滅危機に瀕する中、生態系保全の現場では、膨大なデータから情報を効率的に抽出することが急務になっています。MIT CSAIL が開発した CODA は、190 万個の利用可能なモデルから最適なものを選ぶという実務的な課題に対して、アクティブラーニングと群の知恵の組み合わせで解決策を示しました。技術的な革新性だけでなく、サンゴ礁モニタリングや象の個体追跡など、具体的な保全活動への応用例も広がっています。今後、AI とデータサイエンスが、生態系保全の現場でどのような役割を果たしていくのか、期待が高まります。