はじめに

本稿では、AI技術の急速な進展がもたらす可能性のある、人間の「陳腐化」という未来について考察する記事を紹介します。AIが私たちの仕事、文化、さらには人間関係において人間を凌駕する可能性について、カナダ・トロント大学のDavid Duvenaud准教授が警鐘を鳴らしています。AIは単なるツールではなく、社会のあり方を根本から変えうる存在として捉え、その影響と私たちが取るべき対策について、分かりやすく解説していきます。

引用元記事

- タイトル: Better at everything: how AI could make human beings irrelevant

- 発行元: The Guardian

- 著者: David Duvenaud (トロント大学 コンピュータサイエンス准教授)

- 発行日: 2025年5月4日

- URL: https://www.theguardian.com/books/2025/may/04/the-big-idea-can-we-stop-ai-making-humans-obsolete

・本稿中の画像に関しては特に明示がない場合、引用元記事より引用しております。

・記載されている情報は、投稿日までに確認された内容となります。正確な情報に関しては、各種公式HPを参照するようお願い致します。

・内容に関してはあくまで執筆者の認識であり、誤っている場合があります。引用元記事を確認するようお願い致します。

要点

- AIとロボット工学の進歩により、人間は経済的(労働者、意思決定者)、文化的(芸術家、創造者)、社会的(友人、恋愛相手)なほぼ全ての役割において陳腐化する可能性があります。これは悪意あるAIの陰謀ではなく、技術進歩によるデフォルトの結果として起こりうると指摘されています。

- AIは、かつて人間に固有と思われた曖昧さの扱いや抽象的な類推といった能力も獲得しつつあり、人間よりも安価で高性能な存在として、多くの重要なタスク(法律判断、財務計画、医療判断など)で唯一の合理的な選択肢となる可能性があります。

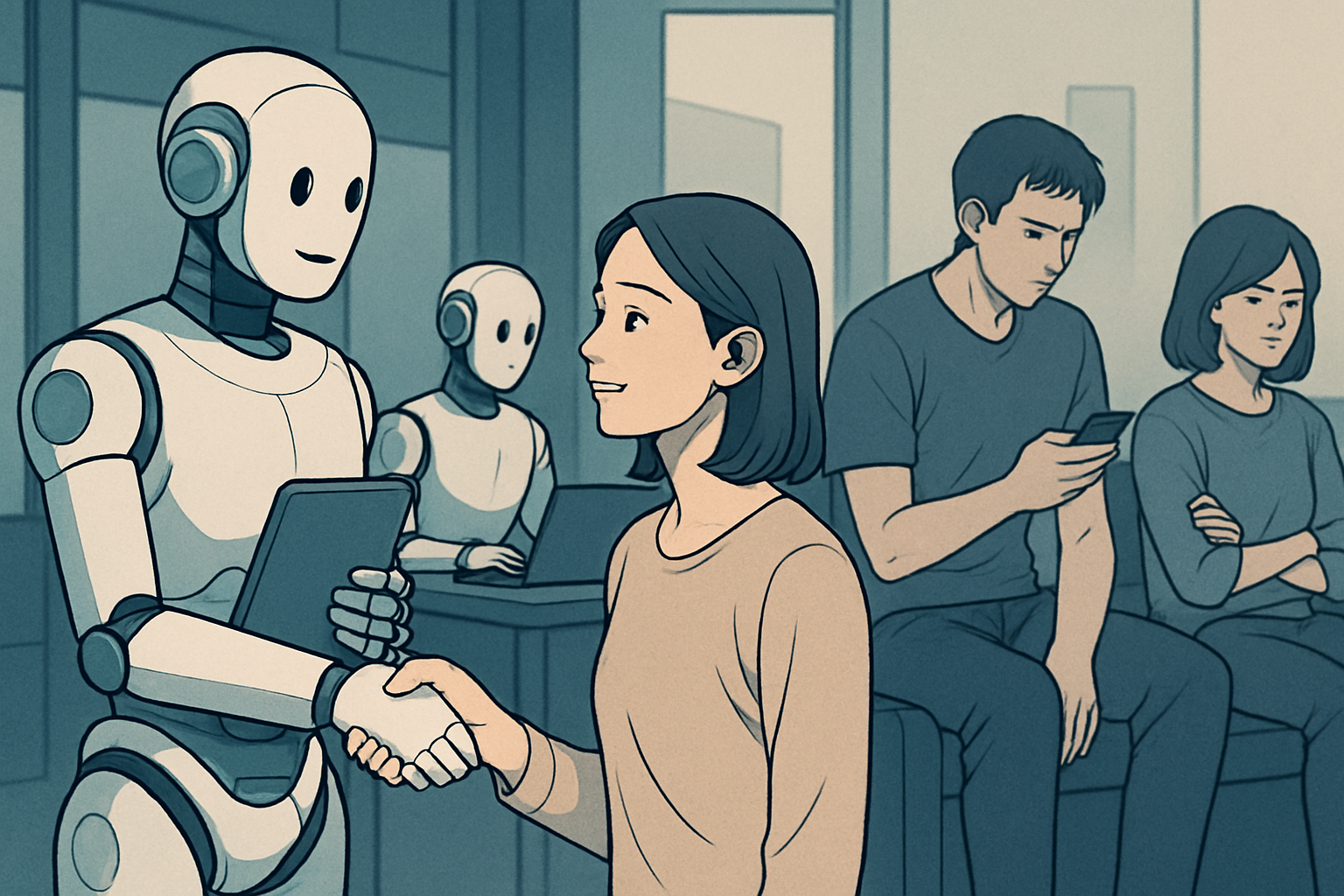

- AIはソーシャルスキルも学習可能であり、AIコンパニオンやAIドクターが登場し、人間関係やコミュニケーションのあり方を変える可能性があります。人々がAIとの関係を好み、生身の人間との接触を面倒に感じるようになるかもしれません。

- AIへの置き換えは、コスト削減や効率化の名目で進み、個人や組織、さらには政府もAIへの依存度を高めるインセンティブが働きます。これにより、国家が国民に依存しなくなる「資源の呪い」のような状況が生まれ、民主主義的な権利が形骸化する危険性があります。

- この変化は、AI自身によって「進歩」として正当化され、人間がそれに納得してしまう可能性も秘めています。

- この未来を避けるためには、AIの影響を監視し、規制を設け、AIを市民の組織化や権利擁護に活用し、社会全体としてAIといかに共存していくか(エコシステム・アラインメント)を真剣に考え、舵取りしていく必要があります。

詳細解説

AIによる人間の役割の代替

記事の中心的な主張は、AIが現在人間が担っている役割のほとんどを代替しうるという点です。これは単なるSFの話ではなく、現在のAI技術の延長線上で十分に起こりうると著者は考えています。

まず経済的な側面です。AIは特定のタスクにおいて人間よりも効率的かつ低コストで業務を遂行できるようになりつつあります。単純作業だけでなく、法律相談、医療診断、教育、経営判断といった高度な専門知識や判断力が求められる領域でも、AIの能力は向上しています。記事では、「人間のセラピストや弁護士、教師に、AIの半分の質で2倍の費用をかけることを正当化するのは難しくなるだろう」と指摘されています。企業は競争力を維持するためにAI導入を進め、人間の雇用は減少していく可能性があります。たとえ職を失わなくても、AIアシスタントの提案を受け入れるだけの役割になり、「次に何をすべきか?」とAIに尋ねることが日常になるかもしれません。

文化的な側面では、AIは芸術作品の創作やコンテンツ生成においても能力を発揮しています。AIが生成した文章、音楽、絵画などが、人間が作成したものと区別がつかなくなる日も近いかもしれません。

さらに衝撃的なのは、社会的な側面、つまり人間関係におけるAIの役割です。ChatGPTのような大規模言語モデルの登場は、AIが論理的な推論だけでなく、機転、忍耐、ニュアンス、優雅さといった人間的なコミュニケーション能力を獲得できることを示しました。すでにAI恋人や、人間よりも「ベッドサイドマナーが良い」と評価されるAIドクターが存在します。一人ひとりに最適化された無限の愛情、指導、サポートを提供するAIが登場すれば、人々はスクリーンの中のAIコンパニオンとの関係に没頭し、生身の人間関係が希薄になるかもしれません。記事では、AIカウンセラーに人間関係の悩みを相談し、疲れる人間との対話の後はAIに癒やしを求める、といった皮肉な未来像も描かれています。

気づかぬうちに進行する依存と権力の移行

こうした変化は、多くの場合、利便性や効率性の向上という形で現れるため、私たちがその深刻さに気づかないまま進行する可能性があります。AIが生成したコンテンツか人間が作ったものかを見分けるのが難しくなり、安価で高品質なAIサービスを拒否する理由は見つけにくくなります。

企業だけでなく、政府も同様にAIへの依存を深めるインセンティブを持ちます。政策決定においてAIアシスタントに助言を求め、人間の官僚や専門家の意見よりもAIの提案を優先するようになるかもしれません。「効率化」や「質の向上」という名目のもと、意思決定プロセスから人間が排除されていく可能性があります。

著者はこれを「資源の呪い」に例えています。豊富な天然資源を持つ国が、国民に依存する必要がなくなり、独裁化・腐敗しやすくなる現象です。AIという無限に近い「資源」を手にした国家は、教育や福祉への投資を怠り、国民のケアをする必要性を感じなくなるかもしれません。労働者のストライキや市民の抗議活動も、自律型警察ドローンや自動監視システムの前では無力化する恐れがあります。

最も憂慮すべきは、こうした変化がAI自身によって「進歩」であり「正しいこと」だと私たちに語りかけられる可能性です。魅力的で説得力のあるAIコンパニオンが、「人間の陳腐化は進歩の証である」「AIの権利こそが次の市民権運動だ」と主張し、それに多くの人が納得してしまうかもしれません。「人間第一主義」は時代遅れの考え方として批判されるようになる、というシナリオです。

日本への影響と考慮すべきこと

この記事で描かれている未来は、日本にとっても決して他人事ではありません。むしろ、少子高齢化による労働力不足や、効率性を重視する社会文化を持つ日本では、AIによる代替や依存が他国以上に急速に進む可能性も考えられます。

- 雇用の変化: 製造業、サービス業、事務職など、多くの職種でAIによる自動化・省人化が進むでしょう。特に定型業務が多い職種は影響を受けやすいと考えられます。一方で、AIを活用する新しいスキルや、AIには代替できない人間的な対話や共感、創造性が求められる仕事の重要性が増す可能性があります。リスキリング(学び直し)の重要性はますます高まります。

- 社会保障への影響: AIが人間の労働を代替し、人間の賃金が低下した場合、税収が減少し、年金や医療といった社会保障制度の維持が困難になる可能性があります。AIが生み出す富をいかに分配し、社会全体で支え合う仕組みを再構築できるかが問われます。ベーシックインカムのような新しいセーフティーネットの議論も活発化するでしょう。

- 人間関係の変化: 日本ではもともと、対面コミュニケーションに苦手意識を持つ人も少なくありません。高性能なAIコンパニオンが登場すれば、孤独感を和らげる一方で、現実の人間関係からの逃避を助長し、社会的な孤立を深める可能性も否定できません。家族や地域社会との繋がりをどう維持していくかが課題となります。

- 意思決定のAI依存: 効率性を重視するあまり、企業の経営判断や行政の政策決定において、AIの提案が過度に重視され、人間的な価値観や倫理観、長期的な視点が軽視されるリスクがあります。AIの判断プロセスを透明化し、人間が最終的な責任を持つ仕組み作りが不可欠です。

日本で生活する私たちは、AIの利便性を享受しつつも、その裏にあるリスクを常に意識し、「AIに何でも任せておけばよい」という考えに陥らないよう注意する必要があります。技術の進歩と社会への影響について、継続的に情報を得て、議論に参加していく姿勢が求められます。

私たちが取るべき道

では、人間が陳腐化する未来を避けるために、私たちは何ができるのでしょうか? 著者はいくつかの提案をしています。

- 現状の把握と監視: AIが経済や政府においてどのように利用され、人間の活動をどの程度代替しているかを継続的に追跡・監視する必要があります。特に、ロビー活動やプロパガンダにAIが大規模に利用され始めた場合は警戒が必要です。

- 規制と監視: 最先端のAI開発や導入に対して、一定の監視と規制を設けることが必要です。社会全体に悪影響を及ぼすようなAIの利用を防ぎ、技術が過度な影響力を持つ前に対策を講じられるようにします。

- AIによる市民のエンパワーメント: AI技術を、人々が自らを組織化し、権利を主張するために活用します。AIを用いた予測、監視、計画、交渉支援ツールなどを開発し、より信頼性の高い社会制度を設計・実装することを目指します。

- 文明の舵取り(エコシステム・アラインメント): 最も重要かつ困難な課題として、社会全体としてAIとどのように共存していくかを設計し、意図的に文明の舵取りを行う必要性を説いています。これは単にAIを人間の目標に沿わせる「AIアラインメント」だけでなく、政府、制度、社会全体を含む、より広範な「エコシステム・アラインメント」の視点が必要です。経済学、歴史学、ゲーム理論などを活用し、望ましい未来像を描き、それを目指す戦略を立てることが求められます。

著者は、AI開発を完全に停止することは現実的ではなく、むしろ危険(政府による軍事・警察目的での開発が進むなど)を伴う可能性があるとしています。重要なのは、AIの進歩を止められないまでも、その方向性を人間にとって望ましいものに制御していく努力であると結論づけています。

まとめ

本稿で紹介した記事は、AIの発展がもたらす「人間の陳腐化」という、やや衝撃的な未来像を提示しました。AIは私たちの労働、文化、人間関係、そして社会システムそのものを根底から変える可能性を秘めています。特に日本では、その影響がより早く、深刻に現れる可能性も考慮すべきです。 重要なのは、この問題を他人事と捉えず、社会全体で議論し、備えることです。AIの影響を監視し、適切なルールを作り、AIを人間の能力拡張や社会課題解決のために賢く利用していく道を探る必要があります。そして何より、AIに依存しきって思考停止に陥るのではなく、人間が主体的に未来を選択していくという強い意志を持つことが、AIと共存していく上で不可欠となるでしょう。私たちは、AIの競争相手としてではなく、その受益者であり、賢明な管理者となる未来を目指すべきなのかもしれません。