はじめに

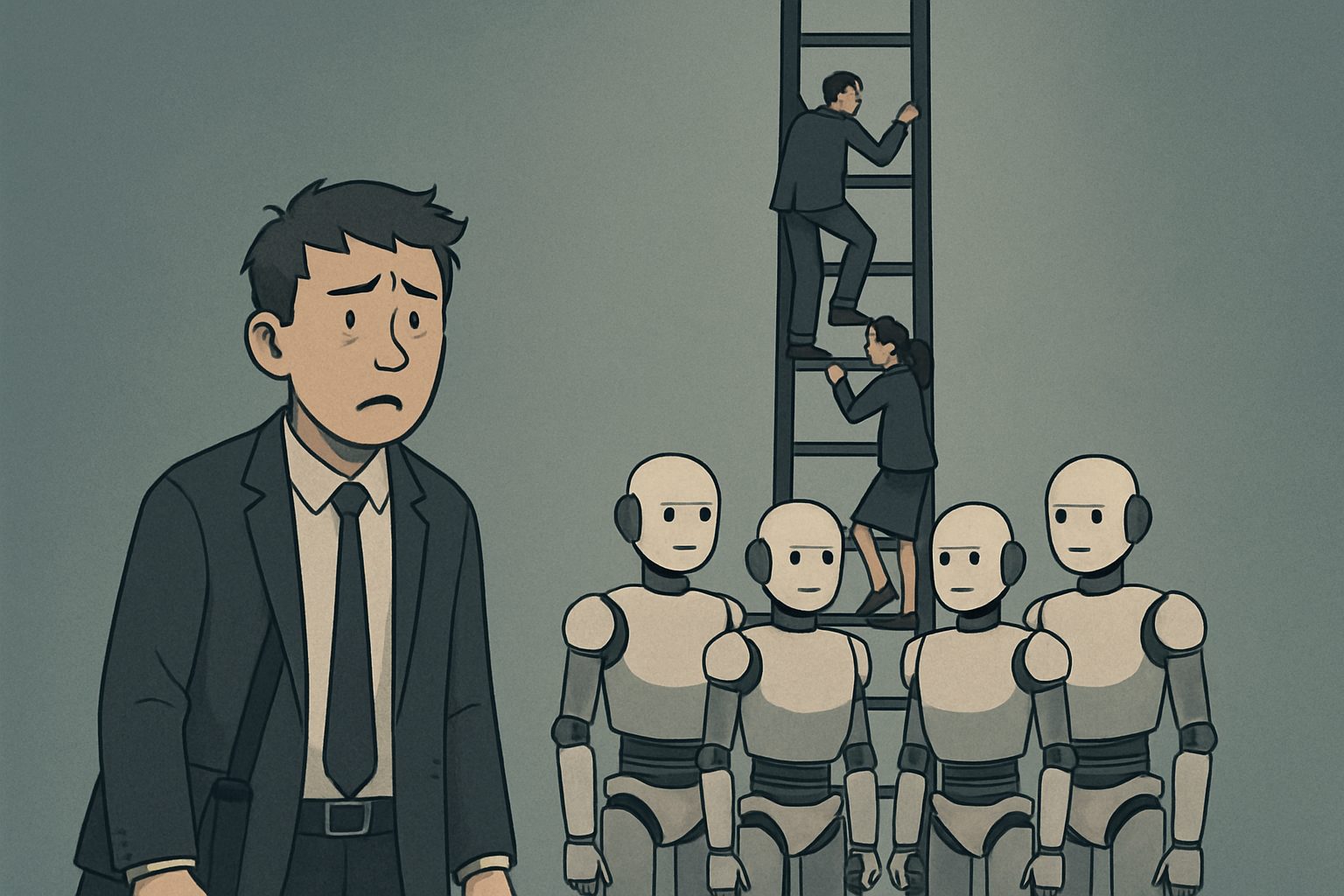

AI技術の進化は、私たちの働き方に大きな変化をもたらそうとしています。特に、キャリアの第一歩となる「エントリーレベル(初級レベル)」の仕事がAIに代替されるという予測は、多くの人々に不安を与えています。本稿では、AIがもたらす雇用の構造変化と、それに伴う労働者の心理的な課題について解説します。

参考記事

- タイトル: AI is not just ending entry-level jobs. It’s the end of the career ladder as we know it

- 著者: Trevor Laurence Jockims

- 発行元: CNBC

- 発行日: 2025年9月7日

- URL: https://www.cnbc.com/2025/09/07/ai-entry-level-jobs-hiring-careers.html

- タイトル: AI job anxiety: It’s real, and coming at the worst time

- 著者: Megan Morrone, Emily Peck

- 発行元: Axios

- 発行日: 2025年9月7日

- URL: https://www.axios.com/2025/09/07/ai-job-anxiety-ceo

要点

- AIはエントリーレベルの仕事を減少させ、現場からCEOへと昇進するような伝統的なキャリアラダー(キャリアの階梯)を崩壊させつつある。

- 労働市場の調査データによると、米国ではエントリーレベルの求人が大幅に減少し、特に大手テック企業では新卒採用が半減している。

- 組織構造はよりフラット化(階層が少なくなること)し、新卒者には入社前から高度なAIスキルが求められるようになる。

- この構造変化は、求人が減少し採用が凍結されるといった労働市場の悪化と同時に起きており、労働者の間に深刻な「AI不安」を生んでいる。

- 専門家の間でもAIの長期的な影響については意見が分かれているが、AIがもたらす変革のプロセスに労働者がどう関与していくかが今後の重要な焦点となる。

詳細解説

消えゆく「キャリアの第一歩」:キャリアラダーの崩壊

かつて、多くの企業には明確なキャリアパスが存在しました。例えば、最初は配送センターでの荷下ろし作業からキャリアをスタートさせ、経験を積んで最終的にCEOにまで上り詰める、といったストーリーです。このような一歩ずつ昇進していく道を「キャリアラダー(キャリアの階梯)」と呼びます。しかし、AIの台頭により、この「最初のステップ」そのものが失われようとしています。

労働市場調査会社Revelio Labsによると、米国のエントリーレベルの求人は2023年1月以降、約35%も減少しました。さらに、ベンチャーキャピタルのSignalFireが行った調査では、2019年から2024年にかけて、大手テック企業における新卒1年未満の人材の採用が50%も減少したことが明らかになっています。

これは、これまで人間が担ってきた定型的な業務やデータ入力、顧客対応といった仕事がAIに代替され始めていることを示唆しています。キャリアの出発点がなくなることは、企業内での知識の継承や人材育成のあり方そのものを揺るがす大きな問題といえます。

求められるスキルの変化と新卒者の挑戦

キャリアラダーの最初のステップがなくなる一方で、新しい「エントリーレベル」の仕事は、より高度なスキルを要求するものに変化していくと予測されています。SignalFire社のパートナーであるHeather Doshay氏は、「はしごは壊れたのではなく、よりフラットなものに置き換わっている」と指摘します。

つまり、これからの新卒者や若手社会人には、学生時代からAIツールを使いこなし、専門的なスキルを身につけておくことが求められるようになります。これは、インターネットやEメールが普及した際に、それらを使いこなせる若者が重宝されたのと同じ現象です。

しかし、この変化は過渡期にある現在の若者にとっては厳しい現実を突きつけています。多くの大学がAI教育に力を入れ始めていますが、企業が求めるスキルレベルとのギャップは依然として存在し、多くの卒業生が不確実性の高い時代に社会に出なければならない状況にあります。

「AI不安」という新たな心理的課題

こうした雇用の構造変化は、労働市場全体が弱まっているタイミングで起きているため、人々の不安をさらに増大させています。Axiosの記事では、この心理状態を「AI不安(AI anxiety)」と名付けています。

失業者数が求人数を上回り、多くの企業で採用が凍結される中で、経営者からは「AI導入で人件費を削減できた」といった発言も出ています。SalesforceのCEOが顧客サービス担当者を9,000人から5,000人に削減した例は、その象徴と言えるでしょう。

行動科学者のLily Jampol氏は、この不安の根源は「不確実性」と「コントロールできない感覚」にあると分析します。AIの導入がトップダウンで決められ、自分の仕事の未来について発言権がないと感じることで、労働者は無力感を抱いてしまうと指摘されています。社会全体を考えたとき重要になるのは、「仕事をなくすのはAIではなく、リーダー(経営者)の意思決定だ」という視点となります。

専門家が描く未来:長期的な影響は未知数

AIが長期的に雇用に与える影響については、専門家の間でも意見が分かれています。

- 慎重論(楽観論):シカゴ大学のAnders Humlum助教は、歴史を振り返れば蒸気機関やコンピューターといった革新的な技術でさえ、経済全体に大きな影響を与えるまでには数十年かかったと指摘します。AIも同様に、社会に浸透し、働き方が調整されるまでには時間が必要であり、その過程で人間は新しい機会に適応していくと考えています。

- 悲観論:一方で、Future of Life InstituteのMax Tegmark氏は、AIが人間を超える「超知能」に達した場合、エントリーレベルどころか「100%の仕事がAIに代替される」可能性に言及しています。その世界では、富と権力がAIの所有者に極端に集中し、最終的には人間がコントロールを失うリスクもあると警鐘を鳴らしています。

どちらの未来が訪れるかはまだ分かりませんが、重要なのは、AI導入の恩恵が一部の人間だけでなく、労働者全体に広く共有される仕組みを作ることであると指摘されています。

まとめ

本稿では、AIがエントリーレベルの仕事を減少させ、伝統的なキャリアラダーを崩壊させている現状と、それに伴い労働者の間に広がっている「AI不安」について解説しました。AIは単なる業務効率化ツールではなく、キャリアのあり方、組織の構造、そして個人の働きがいそのものを根本から変える力を持っています。

個人に求められるのは、AIの進化に適応し、新たなスキルを学び続ける姿勢です。同時に、社会全体としては、この大きな変革の時代において、誰もが取り残されることのない、人間中心の未来をどう築いていくかという大きな課題に真剣に向き合う必要があります。