はじめに

近年、生成AIの活用が多くの企業で試みられていますが、その導入効果に課題を感じているケースも少なくありません。本稿では、この「生成AIのパラドックス」を解消し、企業の生産性を飛躍的に向上させる可能性を秘めた次世代の技術として注目される自律型AIエージェント(Agentic AI)について、McKinsey & Companyが2025年9月8日に公開したレポート「Empowering advanced industries with agentic AI」を基に、その本質と産業界にもたらす価値を解説します。

参考記事

- タイトル: Empowering advanced industries with agentic AI

- 発行元: McKinsey & Company

- 発行日: 2025年9月8日

・本稿中の画像に関しては特に明示がない場合、引用元記事より引用しております。

・記載されている情報は、投稿日までに確認された内容となります。正確な情報に関しては、各種公式HPを参照するようお願い致します。

・内容に関してはあくまで執筆者の認識であり、誤っている場合があります。引用元記事を確認するようお願い致します。

要点

- 自律型AIエージェントとは、文脈を認識し、複雑な課題を推論し、デジタルシステム上で自律的に行動できるAIである。

- 多くの企業が生成AIを導入しながらも、大きな事業インパクトを出せずにいる「生成AIのパラドックス」を解決する可能性を秘めている。

- その中核的な能力は、「自動化」「品質管理と安全性」「イノベーションの加速」の3つである。

- 2030年までに先進産業において年間4,500億~6,500億ドルの追加収益と30~50%のコスト削減を実現する可能性がある。

- 既に具体的な成果として、生産性60%向上、物流コスト20%削減、受注40%増加などが報告されている。

- 導入成功の鍵は、技術の導入だけでなく、プロセス、人材、データ基盤という3つの要素を統合した全社的な変革である。

詳細解説

自律型AIエージェントとは何か?

自律型AIエージェント(以下、エージェントAI)とは、単に情報やコンテンツを生成するだけでなく、与えられた目標を達成するために、自ら状況を理解し、計画を立て、必要なアクションを独立して実行できるAIのことです。これは、従来の自動化ツールが決められたルールに従って動くのに対し、エージェントAIは変化する状況に動的に適応できるという点で大きく異なります。

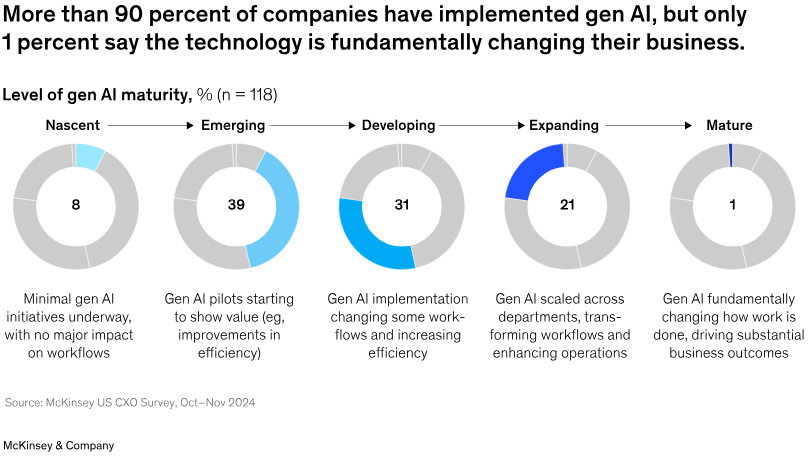

多くの企業が生成AIの導入を進めていますが、その多くが期待したほどの収益向上やコスト削減に繋がっていないという「生成AIのパラドックス」が指摘されています。(下図参照。わずか1%の企業のみがビジネスを変革させる段階まで成熟している。)エージェントAIは、単なるタスク処理に留まらず、業務プロセス全体を根本から再設計する力を持つため、このパラドックスを打ち破る切り札として期待されています。

エージェントAI実現を支える技術的ブレークスルー

エージェントAIが現実のものとなった背景には、3つの重要な技術的ブレークスルーがあります:

- 大規模言語モデルの進歩:高度な推論能力を持つようになった

- API統合技術:AIエージェントを複雑な企業システムにシームレスに統合可能

- GPU インフラの普及:AI処理に必要な集約的計算を処理できる環境の整備

これらの技術的進歩により、AIは従来の分析的・生成的能力を超えて、最小限の人間の介入で自律的に目標を追求し、意思決定を行い、タスクを実行するエージェントシステムを可能にしました。

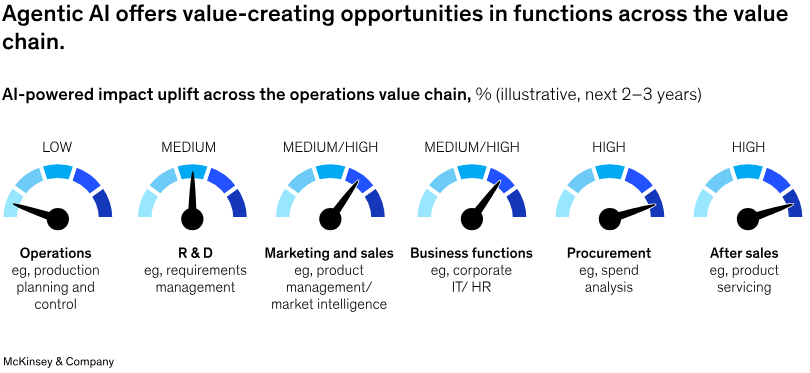

先進産業におけるエージェントAIの可能性

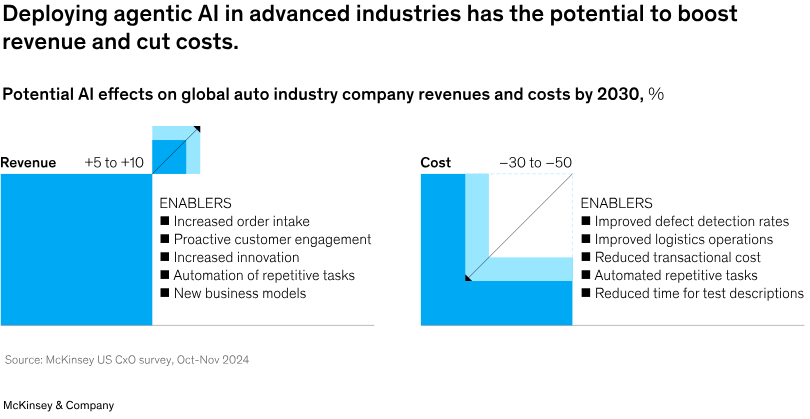

McKinseyの調査によると、エージェントAIは2030年までに先進産業において、年間4,500億ドルから6,500億ドルの追加収益を生み出し、自動車業界などでは5~10%の収益向上を実現する可能性があります。同時に30%から50%のコスト削減も期待されています。

実際の導入効果として、以下のような具体的な成果が既に報告されています:

- 製造業では自動化された異常検知システムにより不良品検出率が改善

- 物流業界では自律的なルーティングとスケジューリングにより在庫・物流コストが20%以上削減

- 銀行業界では生産性が最大60%向上

- 文書作成業務では処理時間が数日から数時間、場合によっては数分に短縮

これを可能にするのが、エージェントAIが持つ以下の3つの主要な能力です。

1. 自動化(Automation)

データ入力やソフトウェアの品質保証、定型的なコンプライアンスチェックなど、これまで人間が行っていた手作業で反復的なタスクを自律的に実行します。従来の自動化ツールとは異なり、エージェントAIは変化する条件に動的に適応し、ワークフローにシームレスに統合されるため、従業員はより戦略的で創造的な業務に集中できるようになります。

2. 品質管理と安全性(Quality control and safety)

24時間365日体制でシステムを監視し、異常や不正、障害の兆候を人間の定期チェックよりも早期に発見します。稼働時間、コンプライアンス、ブランドの信頼性が譲れない分野において、この能力は既に決定的な差を生み出しています。

3. イノベーション(Innovation)

研究開発の分野では、膨大な科学論文の調査や、新製品開発のためのテストシナリオの最適化などをAIが担います。これにより、従来は数週間かかっていた作業が数時間に短縮され、より速く、より低コストで、よりスケーラブルな実験が可能になります。

上記より、レポートでは、「エージェントAIは単なる生産性向上ツール」ではなく、「新たな収益源であり、コスト構造、組織モデル、そしてリーダーシップKPIを再構築できる戦略的な手段」と指摘されています。

特に以下の業種では、より早い段階での適応が求められているとしています。

実際の導入事例

エージェントAIは既に、理論の段階ではなく、実際のビジネス現場で成果を上げています。

事例1:自動車部品サプライヤーの研究開発

課題

ある大手自動車部品メーカーでは、年間数百の複雑な「ハードウェア近傍」要件を複数の並行プロジェクトで管理していました。正確な実装を確保するためには大量のテストが必要で、特に詳細なテストケース記述書(シナリオ、パラメータ、受け入れ基準、手順ガイドラインを含む)の作成と、その後の実行可能なテストスクリプトの開発が必要でした。このプロセスは高度に手作業で労働集約的であり、エンジニアは新しい要件ごとに30分から3〜4時間を要していました。

エージェントAIソリューション

同社は効率性と有効性の向上機会を認識し、エージェントAIに注目しました。まず、既存の手作業ワークフローをエージェント対応の個別プロセスステップに明確に分解。最先端の大規模言語モデルとオープンソースのエージェントフレームワークである「LangGraph」を活用し、過去の要件と対応するテスト記述書の膨大なデータベースを navigateするよう専門的に訓練されたAIエージェントの専門チームを開発・展開しました。

成果

このシステムは数週間で構築され、特に経験の浅いエンジニアに対して大きな生産性向上をもたらしました。一部の要件タイプでは50%の時間短縮を実現し、エンジニアが人間の創造性と批判的分析を必要とする複雑なタスクにより多くの注意とリソースを投入できるようになりました。

重要な学び

特に重要な学びとして、このシステムは過去データに明確な類似例がある要件には高い精度を示しましたが、過去に例のない新しいシナリオには苦戦する傾向があることが判明しました。これを受けて同社では、そのような場合により強固な人間による監督を組み込む対策を講じています。

事例2:トラックメーカーの営業活動

課題

あるトラックの製造メーカーは、営業チームが既存顧客へのサービスに重点を置いてきたため、市場シェアの拡大に課題を抱えていました。エージェントAIが営業プロセスを根本的に改革し、新規開拓活動を強化できるかが問われていました。

エージェントAIソリューション

同社は、営業担当者が伝統的に行ってきた重要なタスクを模倣・自動化するマルチエージェントシステムを構築しました。このシステムは、新しいトラックの市場で積極的に活動している見込み企業を特定することから始まり、政府発行の許認可申請、企業ウェブサイト、ニュースやメディアソース、さらには視覚画像からのデータなど、多様で時には非従来的なデータソースを活用して、OEMの製品・サービスが潜在顧客の独特な要件とどの程度合致するかを自律的に評価します。

このシステムには、研究エージェントの作業を正確性、信頼性、実行可能品質について検証できる検証者または「批評者」エージェントを含む、複数の専門エージェントが含まれています。

成果

結果は即座に現れました。3〜6か月以内に、同社は営業活動の劇的な急増を見ました。新規開拓努力が2倍になり、受注が40%増加し、エージェントAIが効率性の向上だけでなく収益創出能力の向上においても戦略的価値を持つことを実証しました。

エージェントAI導入時の注意点とリスク管理

エージェントAIの導入には以下のようなリスクと課題があり、適切な管理が必要です:

技術的リスク

- ハルシネーション(AIが事実でない情報を生成する問題)

- 決定境界の不明確さ(AIがどこまで判断権限を持つべきかの線引き)

- サイバーセキュリティ脅威(AIシステムを標的とした攻撃)

規制・コンプライアンス

EU AI法などの規制環境が発展する中で、説明責任、透明性、リスク管理に対する期待が高まっています。企業は革新的に行動しつつも、適切な統制を保つ必要があります。

エージェントAIの導入を成功させるには

レポートでは、エージェントAIの導入を成功させるには、単発のユースケースで終わらせるのではなく、企業全体を変革する戦略的なプログラムが必要だと強調しています。そのために重要なのが以下の3つの基盤です。

1. プロセス(Process):エンドツーエンドワークフローの再設計

エージェントAIは、既存のタスクを単に最適化するのではなく、ビジネスドメイン全体を再エンジニアリングするために使用される場合に最大の価値を提供します。これには、個別のユースケースから、戦略、実行、運用にわたるコアワークフローへのより広範な焦点への移行が必要です。専門知識、意思決定ロジック、人間-システムインターフェースなどの重要な要素をキャプチャし、エージェントが理解し行動できる形式に翻訳する必要があります。

2. 人材とガバナンス(People and Governance):デジタル労働力の構築

AIエージェントの統合には、人間の労働力に対して役割を設計するのと同様に、組織が作業の構造化方法を再考することが必要です。これには、エージェントのアーキタイプ(オーケストレーターと専門家など)の定義と、エージェントがタスクを実行するために必要なツールと機能を備えたデジタルワークスペースの装備が含まれます。

効果的な展開は、明確な責任、適切なガバナンス、信頼と監督をサポートするエージェント対エージェントおよび人間対エージェントの相互作用モデルの確立に依存します。

3. 技術とデータ:「Agentic AI Mesh」の構築

新たな技術インフラである「Agentic AI Mesh」は、複雑なエージェントエコシステムを効果的にスケール、安全に運用、継続的に発展させるためのオーケストレーション層として機能します。このメッシュは、独自およびオフザシェルフのエージェントを統一アーキテクチャ内で結集し、企業および商用オフザシェルフシステムにアクセスしながら、協働、コンテキスト共有、タスク委任を可能にします。

このメッシュは4つの主要な設計原則に基づいて構築されます:

- コンポーザビリティ:コアシステムを変更せずにツール、モデル、エージェントを追加可能

- 分散インテリジェンス:エージェントがネットワーク全体でタスクを調整・分割可能

- 階層的分離:ロジック、メモリ、オーケストレーション、インターフェースの階層的分離によりモジュール性と保守性を向上

- ベンダーニュートラル:コンポーネントの技術的アップデートを独立して実行可能にし、ベンダーロックインを回避

同様に重要なのは、企業データの品質とアクセシビリティです。組織は、ユースケース固有のパイプラインから再利用可能なデータ製品への移行と、AIエージェントが効果的に動作できるよう非構造化データのギャップへの対処を行う必要があります。

段階的な導入アプローチ

効果的な実装は「小さく始めて、計画的にスケールし、厳格なリスク統制と組み合わせる」ことから始まります。エージェントAIは単純なプラグ・アンド・プレイソリューションではありません。成功は以下の要素に依存します:

- 明確にスコープされた高価値ユースケース

- 堅牢なシステムアーキテクチャ

- ハルシネーション、決定境界、サイバーセキュリティ脅威などのリスクの積極的管理

ほぼすべての成功事例において、「ヒューマン・オン・ザ・ループ」ガバナンス(人間が管理、監督、検証し、必要に応じて介入する監督フレームワーク)の重要性が強調されています。このようなシステムは、規制環境が発展する中で重要です。

まとめ

本稿で解説したように、自律型AIエージェントは、単なる生産性向上ツールではなく、企業のビジネスモデルや競争優位性そのものを再定義するほどのインパクトを持っています。この新しいデジタル労働力は常に稼働し、ますます自律的になり、システムやドメインを超えて学習と協働が可能です。

その導入は、単に新しい技術を取り入れることではなく、AIというデジタルな労働力と共に働く未来を見据え、業務プロセスや組織のあり方を根本から見直すことを意味します。持続可能なエージェントAIでの成功は、単なる実験だけでは得られません。それには先見的なリーダーシップ、スケーラブルな基盤への投資、そしてデジタルエージェントを中心としたエンドツーエンドバリューチェーンの再設計への意欲が必要です。

事例からもわかるように、この変革への取り組みは既に始まっています。この新しい波に乗り遅れないためには、ビジョンを持ったリーダーシップと、変化を恐れない組織文化、そしてスモールスタートで着実に成果を積み重ねていく戦略が求められるでしょう。道筋は明確です:パイロットからプラットフォームへ、ユースケースからドメイン再発明へ、そして自動化から自律性へ。