はじめに

Google Labsが2025年10月7日、ノーコードAIミニアプリビルダー「Opal」を日本を含む15カ国に拡大することを発表しました。高度なデバッグ機能の追加やパフォーマンス改善も合わせて紹介されており、AIアプリ開発の裾野が広がる可能性が出てきました。本稿では、この発表内容をもとに、Opalの特徴と今後の展望について解説します。

参考記事

- タイトル: Expanding access to Opal, our no-code AI mini-app builder

- 著者: Megan Li (Senior Product Manager, Google Labs)

- 発行元: Google公式ブログ

- 発行日: 2025年10月7日

- URL: https://blog.google/technology/google-labs/opal-expansion/

公式サイト

・本稿中の画像に関しては特に明示がない場合、引用元記事より引用しております。

・記載されている情報は、投稿日までに確認された内容となります。正確な情報に関しては、各種公式HPを参照するようお願い致します。

・内容に関してはあくまで執筆者の認識であり、誤っている場合があります。引用元記事を確認するようお願い致します。

要点

- Opalは自然言語のみでAI搭載ミニアプリを構築できるノーコードツールである

- 日本、カナダ、インド、韓国など15カ国への展開が開始された

- 高度なデバッグ機能が追加され、ステップごとの実行とエラーの可視化が可能になった

- アプリ作成時間の大幅短縮と並列実行機能によるパフォーマンス向上が実現された

- 意図的にノーコードを維持することで、より多くの人がアクセスできる設計が継続されている

詳細解説

Opalとは何か

Opalは、Googleが2025年8月に米国で先行公開した実験的プロジェクトです。その最大の特徴は、プログラミング知識を一切必要とせず、自然言語の指示だけでAI搭載のミニアプリを構築できるという点にあります。

当初Googleは、ユーザーがシンプルで楽しいツールを作ることを想定していました。しかし、実際には洗練された実用的なアプリが多数作成され、その創意工夫に驚かされたとのことです。この反応を受けて、より多くの人々にOpalを提供する必要性を感じたと、プロダクトマネージャーのMegan Li氏は述べています。

拡大対象となる15カ国

今回の拡大により、Opalは以下の国々で利用可能になります。

カナダ、インド、日本、韓国、ベトナム、インドネシア、ブラジル、シンガポール、コロンビア、エルサルバドル、コスタリカ、パナマ、ホンジュラス、アルゼンチン、パキスタン

日本も対象国に含まれており、将来的には日本語での利用も可能になると考えられます。2025年10月8日現在は、英語でサイトは表記されています。ただし、日本語を利用する形でのアプリ設計には問題ありませんでした。ただし、具体的な言語対応の詳細については、今後の公式発表を待つ必要があるでしょう。

高度なデバッグ機能の追加

Opalの利用者から最も多く寄せられた要望の一つが、「ワークフローの透明性と信頼性の向上」でした。これに応えるため、Googleは意図的にノーコードを維持しながらデバッグ機能を根本的に改善しました。

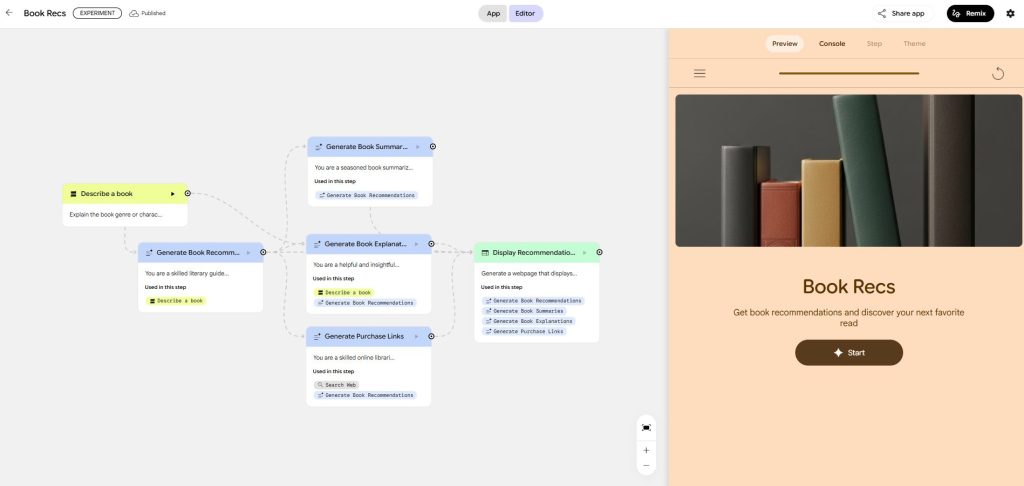

新しいデバッグ機能では、ビジュアルエディタでワークフローをステップごとに実行したり、コンソールパネルで特定のステップを反復実行したりできます。エラーはリアルタイムで表示され、失敗が発生した正確なステップに限定されるため、問題の特定が容易になります。

この「ノーコードを維持する」という判断は、非常に重要な意味を持つのではないでしょうか。コードを直接編集できるようにすると、結局はエンジニア向けのツールになってしまい、本来の「誰でも使える」という目的から離れてしまう可能性があります。

パフォーマンスの大幅改善

Opalのコアパフォーマンスにも大きな改善が加えられました。

以前は新しいOpalアプリの作成に5秒以上かかっていましたが、この待ち時間が大幅に短縮されました。また、並列実行機能が追加され、複数のステップを持つ複雑なワークフローを同時に実行できるようになり、全体的な待ち時間の削減につながっています。

これらの改善により、ビジネスプロセスの自動化、マーケティング活動の加速、創造的なビジョンの実現など、さまざまな用途での活用がよりスムーズになると期待されます。

実際に使ってみた印象と気になる今後の動向

実際にデモ画面を操作してみたところ、確かに技術的な知識がなくても直感的に使える洗練されたインターフェースでした。ドラッグ&ドロップでワークフローを組み立てられる仕組みになっており、プログラミング経験がない方でも扱えそうな設計になっています。また、選択できる行為としては、「インプット」「アウトプット」「生成」「情報の付与」のみですが、逆にいうとそれらの行為を組み合わせるだけでも十分に複雑なアプリを作成することができることを意味しています。

※「デモアプリの作成画面」引用:https://opal.withgoogle.com/?flow=drive:/1L3TsC2KVADCKdxFJbT26Q9By8OLsvMcV&shared&mode=canvas

気になるのは将来的に製品版になったときの価格設定ですが、現時点では明らかにされていません。Google DriveやGoogle Workspaceとの統合が容易であることから、既存のGoogleサービスを利用している企業や個人にとっては、導入のハードルが低く、活用の場面が増えるような印象があります。

コミュニティとサポート体制

GoogleはDiscordを通じてビルダーコミュニティも提供しています。ユーザー同士の情報交換やサポートも期待できる環境が整っているようです。

まとめ

Googleの「Opal」は、ノーコードという思想を貫きながら、実用的なAIアプリ開発環境を提供しようとする取り組みです。日本を含む15カ国への拡大により、より多くの人々がAI活用の恩恵を受けられる可能性が広がりました。デバッグ機能やパフォーマンスの改善も加わり、今後どのような活用事例が生まれてくるのか注目されます。