はじめに

本稿では、米国の著名なベンチャーキャピタルであるAndreessen Horowitz (a16z)が2025年10月2日に発表したレポート「The AI Application Spending Report」をもとに、現代のスタートアップ企業が実際にどのようなAIアプリケーションに投資しているのかを解説します。Fintech企業Mercuryの20万以上の顧客データを分析したこのレポートから、AI活用の最前線で起きている4つのトレンドを読み解きます。

参考記事

- タイトル: The AI Application Spending Report: Where Startup Dollars Really Go

- 発行元: Andreessen Horowitz (a16z)

- 発行日: 2025年10月2日

- URL: https://a16z.com/the-ai-application-spending-report-where-startup-dollars-really-go/

・本稿中の画像に関しては特に明示がない場合、引用元記事より引用しております。

・記載されている情報は、投稿日までに確認された内容となります。正確な情報に関しては、各種公式HPを参照するようお願い致します。

・内容に関してはあくまで執筆者の認識であり、誤っている場合があります。引用元記事を確認するようお願い致します。

要点

- スタートアップのAIアプリ支出は、特定の職種に依存せず社内全体で使える「水平型」が6割を占める。

- 専門職向けの「垂直型」AIは、人間を補助するだけでなく、業務そのものを代替する「AI従業員」として導入され始めている。

- 直感的な指示でアプリを開発する「Vibe Coding」は、消費者向けトレンドから企業における重要なツールへと移行した。

- 多くのAIツールは、個人利用からチーム、そして企業全体へとボトムアップで導入される傾向が強い。

詳細解説

調査の概要:スタートアップの「リアルな」AI支出を分析

今回a16zが発表したレポートは、スタートアップ向けの金融サービスを提供するMercuryの20万社を超える顧客の支出データを分析したものです。この調査の最大の特徴は、計算リソースや開発ツールといったAIの「インフラ」ではなく、従業員が日常業務で利用する「アプリケーション」に焦点を当てている点にあります。これにより、AIが実際にどのような製品やワークフローで活用されているのか、そのリアルな実態が明らかになりました。

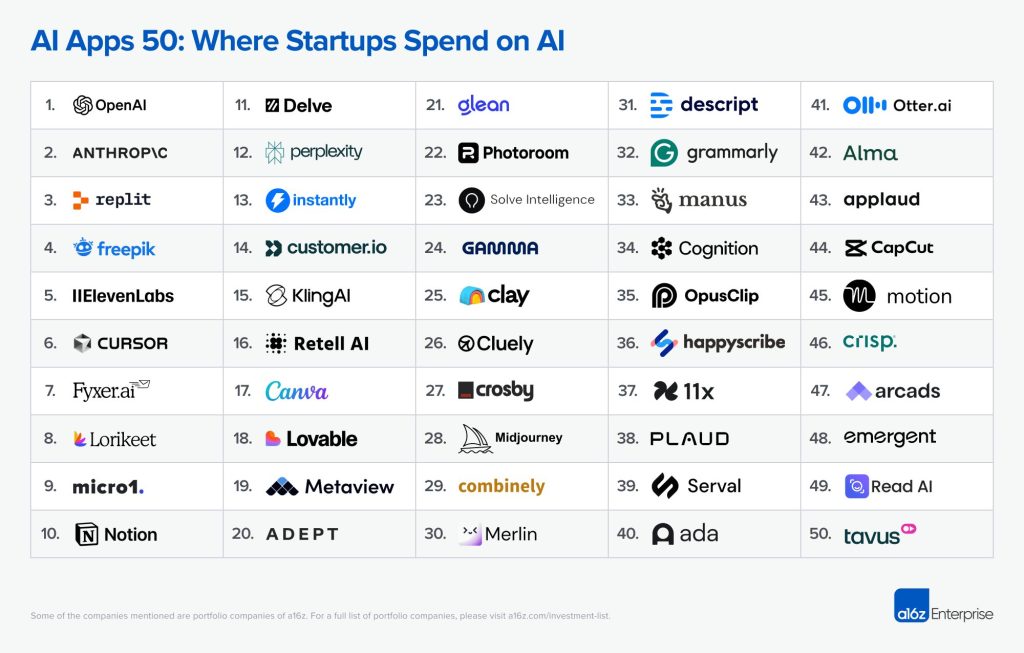

以下が、スタートアップが支出しているAIアプリケーションのトップ50社です。

トレンド1:社内の誰もが使う「水平型」アプリケーションが主流に

レポートによると、支出先は大きく2種類に分類されます。一つは、職種を問わず社内の誰もが使える「水平型」アプリケーション(リストの60%)、もう一つは特定の役割に特化した「垂直型」アプリケーション(同40%)です。

現状では、水平型が支出の過半数を占めています。具体的には、OpenAI (ChatGPT)やAnthropic (Claude)のような汎用的なAIアシスタント、Notionのような既存のワークスペースにAI機能が統合されたツール、そしてFyxerやOtter.aiといった会議の議事録を自動作成するツールなどが人気を集めています。

特に注目すべきは、これまでデザイン部門やマーケティング部門の専門ツールであったクリエイティブツール(Freepik, ElevenLabs, Canvaなど)や、エンジニア向けであったVibe Codingツールが、職種を問わず利用される水平型ツールとして普及している点です。これは、AIによって専門的なスキルがなくても、誰もがクリエイティブな作業や簡単なアプリ開発を行えるようになったことを示しています。

トレンド2:「仕事を助けるAI」から「仕事をするAI」へ

特定の職種を対象とする垂直型AIは、その役割によって2つのタイプに分けられます。

- 拡張者 (Augmentor): 人間の従業員を強化し、反復作業などを自動化することで、より価値の高い仕事に集中させる。

- 代替者 (Substitute): 業務そのものを自動で完結させ、人間のチームの必要性を減らす、またはなくす。

現状では、人間の仕事を「助ける」拡張者が多数派です。しかし、レポートでは業務を「代替」するAI、いわば「AI従業員」の台頭が指摘されています。例えば、法務エージェントのCrosby Legal、AIソフトウェアエンジニアのCognition、営業担当者の11xなどがその例です。

特にスタートアップは、高価な専門家(弁護士や会計士など)と長期契約を結ぶ代わりに、必要な時にAIサービスを「雇用」する動きが今後加速すると予測されています。

トレンド3:職場に浸透する「Vibe Coding」という新たな開発スタイル

Vibe Codingとは、自然言語での指示など、より直感的で曖昧な入力に基づいてアプリケーションやソフトウェアコンポーネントを生成する開発アプローチを指します。このトレンドはもはや消費者向けの一時的な流行ではなく、ビジネスの現場に定着しつつあります。

ランキングでは、AIアプリ構築ツールであるReplit、Cursor、Lovable、Emergentの4社がランクインしました。特にReplitは、OpenAI、Anthropicに次ぐ第3位となっており、企業からの強い支持を集めています。

消費者向けのWebトラフィックではLovableの方が人気でしたが、企業支出ではReplitがLovableの約15倍の収益を上げています。これは、Replitが単純なUI生成にとどまらず、データベースや認証機能を含むエンタープライズレベルのアプリケーション開発に対応しているためだと考えられます。

トレンド4:個人利用から企業導入へ。AIツールの浸透プロセス

リストアップされた企業の約70%が、個人レベルで利用を開始し、チームや組織全体に展開できる「ボトムアップ型」の導入モデルを採用しています。実際に、ランクインした12社は、消費者向けAI製品のトップ100リストにも名前を連ねています。

これは、AIによって消費者向け製品が非常に強力になり、同時に企業の高度な要求にも応えられるようになったためです。従業員が個人で使い始めた便利なツールが、その効果を認められて公式に社内導入される、という流れが加速しています。この製品主導の成長(Product-Led Growth, PLG)モデルにより、企業は創業からわずか1〜2年で大企業向け市場に参入することも可能になっています。

まとめ

本稿では、a16zの最新レポートを基に、スタートアップのAIアプリケーションへの支出動向から見える4つの重要なトレンドを解説しました。

スタートアップの支出動向は、数年後の市場の姿を映す鏡です。AIが単なる業務効率化ツールにとどまらず、組織の構造や働き方そのものを変革する力を持っていることが、このレポートから明確に読み取れます。