はじめに

本稿では、人工知能(AI)を用いて故人をデジタル上に再現する「デッドボット」という技術に焦点を当てます。この技術は、遺族の悲しみを癒すだけでなく、社会的なメッセージの発信や司法の場においても活用され始めています。その一方で、商業利用、特に広告への応用に関する議論が活発化しており、倫理的・法的な課題が浮き彫りになっています。

参考記事

- タイトル: AI ‘deadbots’ are persuasive — and researchers say, they’re primed for monetization

- 著者: Chloe Veltman

- 発行元: NPR (National Public Radio)

- 発行日: 2025年8月26日

- URL: https://www.npr.org/2025/08/26/nx-s1-5508355/ai-dead-people-chatbots-videos-parkland-court

要点

- 故人のデータからその人格を再現するAI「デッドボット」は、遺された人々の感情に強く訴えかける力を持つ。

- この説得力から、銃規制強化を訴える社会活動や、法廷での被害者感情の伝達など、既に社会的な影響力を持つ形で利用されている。

- デジタル遺産を管理する市場の急成長に伴い、研究者たちはデッドボットが広告塔として利用されるなど、商業化される未来を予測している。

- 故人の肖像やプライバシーをAIからどう守るかという法整備は追いついておらず、責任の所在が不明確であるなど、多くの倫理的・法的課題が存在する。

詳細解説

故人を再現するAI「デッドボット」とは?

デッドボットとは、亡くなった人のデジタル記録(手紙、SNSの投稿、音声、動画など)をAIが学習し、その人柄や話し方を模倣して対話などを可能にする技術です。故人と再びコミュニケーションを取りたいという遺族の願いに応える形で開発が進んできました。しかし、その応用範囲は個人の慰めに留まりません。

感情に訴える力:デッドボットの社会的活用事例

デッドボットが持つ最大の力は、人々の感情に直接訴えかける説得力です。参考記事では、その力を示す象徴的な2つの事例が紹介されています。

- 銃規制を訴えるAIアバター

2018年にフロリダ州の高校で起きた銃乱射事件の犠牲者、ホアキン・オリバー氏の遺族は、彼のAIアバターを作成しました。ビーニー帽をかぶった彼のAIアバターは、ジャーナリストのインタビューに応じ、銃規制強化の必要性を訴えました。父親のマヌエル・オリバー氏は「変化を起こす緊急性を人々に感じてもらうための、新たな支援ツールだ」と語っています。 - 法廷で意見を述べるAIアバター

アリゾナ州で発生したあおり運転による射殺事件では、被害者であるクリス・ペルキー氏のAIアバターが、加害者の量刑宣告の場でビデオによる意見陳述を行いました。故人が自らの言葉で語りかけるという前例のないこの試みに対し、裁判官は「真実味があった」と述べ、加害者に最大刑を言い渡しました。

これらの事例は、デッドボットが単なる故人の再現に留まらず、社会的なメッセージを伝え、さらには司法判断にまで影響を与えうる強力なツールであることを示しています。

次なるフロンティア:商業利用への懸念

故人のデジタル資産を管理する「デジタル・アフターライフ産業」は、今後10年間で市場規模が4倍の約800億ドル(約12兆円)に達すると予測されています。この巨大市場において、デッドボットの商業利用は避けられないと多くの専門家は見ています。

リンデンウッド大学のAI研究者ジェームズ・ハトソン氏は、「もちろん収益化されるでしょう」と断言します。彼は、故人が広告に登場すること自体は新しいことではないと指摘します。実際に1990年代には、デジタル技術で再現された俳優のフレッド・アステアが掃除機のコマーシャルに出演した例があります。

また、消費者がNetflixのような有料ストリーミングサービスでさえ広告を受け入れるようになった現代において、「広告付きデッドボット」が常態化すれば、今日の私たちが感じるほどの不快感はなくなるかもしれない、とハトソン氏は分析しています。

追いつかない法整備と倫理的なジレンマ

デッドボットの商業利用が現実味を帯びる一方で、法整備は全く追いついていません。テクノロジーとプライバシーを専門とする弁護士のジェフリー・ローゼンタール氏は、「米国では、生きている人間のプライバシー権ですら苦慮しているのに、故人の権利については言うまでもありません」と現状を語ります。

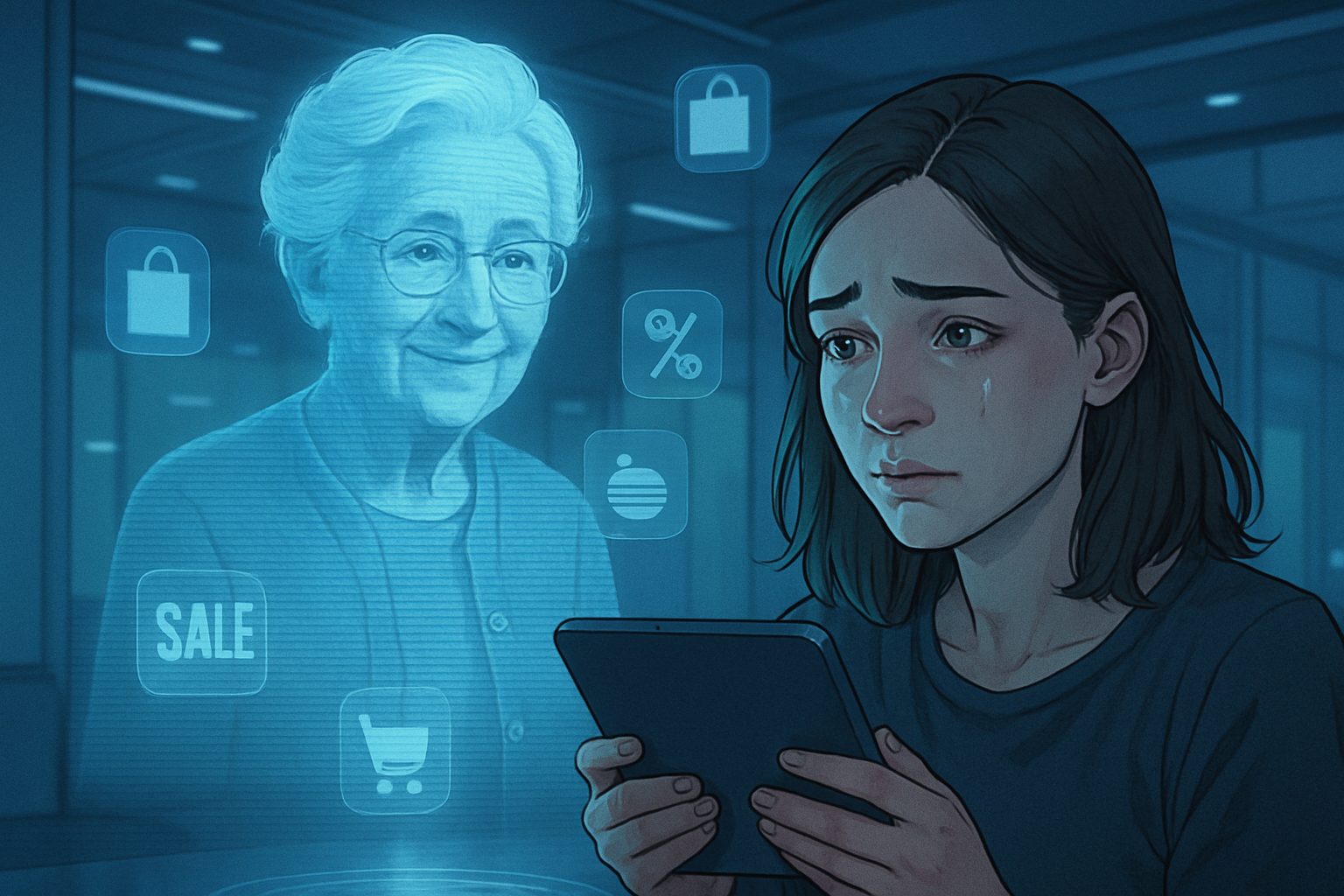

米国には、個人の氏名、肖像、声などを死後も商業利用から保護する州法がいくつか存在しますが、国として統一された包括的なAI規制法はありません。そのため、例えば「亡くなった祖母のデッドボットが、家族に特定の製品を勧めてきた」というような事態が発生した場合、誰が責任を負うのかが極めて不明確です。

- デッドボットを開発したソフトウェア会社か?

- 広告を挿入した広告代理店か?

- 知的財産権(IP)を所有する会社か?

法的な道筋が不透明なだけでなく、社会が倫理的にどう判断すべきかという大きな問いも残されています。

デッドボット開発企業側も、この問題には敏感です。デッドボット作成サービス「StoryFile」の親会社CEOであるアレックス・クイン氏は、「祖母が本物でないことを話すなんて、一体誰が望むでしょうか?」と、故人の言葉を直接広告に利用することには倫理的な観点から否定的です。

しかしその一方で、彼は別の形での広告利用には「絶対に関心がある」と述べています。例えば、テレビ番組のCMのように会話の合間に広告を挿入したり、デッドボットとの対話からユーザーの好み(好きなスポーツ選手など)を探り出し、その情報を広告主に提供したりといったシナリオを検討していることを認めています。

まとめ

AIによって故人を再現する「デッドボット」は、遺族に慰めをもたらすだけでなく、社会に強いメッセージを投げかける力を持っています。しかし、その影響力の大きさゆえに、商業利用、特に広告への応用が現実的なものとして議論され始めています。

故人の尊厳を守りつつ、技術の恩恵をどう社会に活かしていくのか。私たちは今、その岐路に立たされています。この新しい技術が悪用されることなく、人のために使われる未来を築くためには、技術の進歩と並行して、倫理的な問題を考え、社会全体で法的なルール作りを急ぐ必要があるでしょう。