はじめに

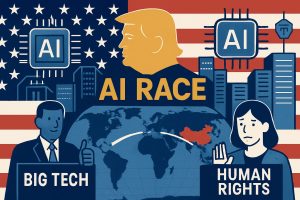

近年、ニュースやビジネスの世界で「米中AI開発競争」という言葉を耳にする機会が急激に増えました。まるで国家の威信をかけた覇権争いのように語られますが、その実態はどのようなものなのでしょうか。本稿では、この競争の本質と、私たちが持つべき視点について解説していきます。

参考記事

- タイトル: AI’s global race in the dark

- 著者: Scott Rosenberg

- 発行元: Axios

- 発行日: 2025年7月27日

- URL: https://www.axios.com/2025/07/27/trump-ai-race-china

要点

- 米中のAI開発競争は、明確なゴールや勝利の尺度がなく、実体のない「暗闇の中の競争」である。

- 過去の国家間競争(核開発、宇宙開発)も、明確な勝敗には至っておらず、AI競争も同様の道を辿る可能性がある。

- 「中国に勝つ」という物語は、AI業界が資金や人材、政治的支援を集めるために利用している側面が強い。

- AI技術は論文やオープンソースを通じて急速に伝播するため、一国が持つ技術的優位性は長続きしない。

- 言語や文化、政治体制の違いが障壁となり、たとえ性能で優れていても、一方のAIが世界を完全に支配する状況は考えにくい。

- 結論として、この競争は実質的な勝敗を決めるものではなく、両国がそれぞれに高度なAIを開発していくという現実があるだけである。

詳細解説

「暗闇の中の競争」とは何か?

本稿が基にするAxiosの記事は、米中AI開発競争を「暗闇の中の競争(a competition in the dark)」と表現しています。これは、この競争に明確なゴール、つまり「何をもって勝利とするか」が全く定義されていないからです。

例えば、第二次世界大戦中のマンハッタン計画には「ナチスより先に原爆を開発する」という具体的な目標がありました。1960年代の宇宙開発競争では「人類初の月面着陸」が明確なゴールとして設定されました。しかし、AI開発競争におけるゴールは何でしょうか。「人間より賢いAIを作る」と言われることもありますが、そもそもAIの「賢さ」を測る統一された基準すら存在しません。あるタスクではA社のモデルが優れ、別のタスクではB社のモデルが優れている、といった状況が続いており、どちらが絶対的に「賢い」かを決めることは困難です。このように、ゴールも勝利条件も曖昧なまま、両国は巨額の投資を続けているのです。

歴史は繰り返す?過去の国家間競争との比較

国家間の技術開発競争は、必ずしも明確な勝敗で終わるわけではありません。記事が指摘するように、過去の競争もその多くは複雑な結果を辿っています。

- 核開発競争: 米国はソ連との間で数十年にわたる核開発競争を繰り広げましたが、それはどちらの勝利でもなく、地球を何度も核戦争の危機に晒す「冷戦」という名の緊張状態を生み出しただけでした。

- 宇宙開発競争: ソ連は世界初の人工衛星と有人宇宙飛行を成功させ、米国は月面着陸を先に成し遂げました。しかし、月面着陸という大きな目標が達成された後、両国の有人宇宙探査への熱意は急速に冷め、長期間にわたる停滞期に入りました。

これらの歴史を踏まえると、現在のAI開発競争も、どちらか一方が「勝利宣言」をして終わるような単純なものではない可能性が高いと言えます。

「中国に勝つ」という物語の仕掛け人

では、なぜこれほどまでに「米中AI競争」が強調されるのでしょうか。記事は、その原動力の一つがAI業界自身にあると指摘しています。OpenAIやAnthropicといった主要なAI企業の幹部は、「自由で民主的な価値観を持つ米国のAI」と「権威主義的な政府に管理された中国のAI」という対立構造を強調します。

この「物語」は、政府からの資金援助、優秀な人材の獲得、そして自社製品の優位性をアピールする上で非常に効果的です。しかし、記事は皮肉を込めて、トランプ政権下の米国自身も、AIの政治的スタンスに介入するなど、権威主義的な側面を強めていると指摘しています。つまり、「自由 vs 権威主義」という二項対立は、現実を単純化しすぎている可能性があるのです。

技術的優位性が「無意味」である理由

現在、多くの専門家は、最先端のAI研究において米国が中国に対して数ヶ月から数年程度のリードを保っていると見ています。しかし、記事はこのリードが「ほとんど意味がない(largely meaningless)」と断じています。これは、AI分野における技術的な特性に起因します。

AIのブレークスルーの多くは、学術論文として公開されたり、オープンソースのソフトウェアとして共有されたりします。これにより、ある場所で生まれた革新的な技術が、瞬く間に世界中に広まります。中国の企業も、米国の研究機関が発表した論文を基に、すぐさま同等レベルのモデルを開発することが可能です。そのため、一国が技術的な優位性を永続的に維持することは極めて難しいのです。

AIを隔てる「文化と言語の壁」

もう一つの重要なポイントは、AIが単なる技術や製品ではなく、文化的な側面を強く持つということです。記事では、AIをソーシャルメディアに例えています。例えば、世界的にはFacebookやX(旧Twitter)が主流ですが、中国ではWeChatやWeiboが使われています。これは単なる性能の違いではなく、言語、文化、そして政府による検閲といった社会的な要因が大きく影響しています。

AIも同様です。たとえ中国製のAIが特定の性能で米国製を上回ったとしても、米国の同盟国である日本や欧州の国々が、データプライバシーや検閲への懸念から、全面的に中国製AIに乗り換えるとは考えにくいでしょう。このように、AIサービスは言語圏や文化圏、政治圏ごとに分断される可能性が高いのです。

まとめ

本稿で見てきたように、盛んに語られる「米中AI開発競争」は、明確なゴールも勝者もいない、複雑な様相を呈しています。それは国家間の覇権争いというよりも、資金や人材を集めるための「都合の良いフィクション」という側面を色濃く持っています。

私たちにとって重要なのは、この「競争」の勝敗に一喜一憂することではありません。むしろ、米国と中国がそれぞれどのような思想の基に、どのようなAIを社会に実装しようとしているのかを冷静に観察することです。そして、技術の急速な進歩がもたらす影響を見極め、日本自身の社会や文化に合った形でAI技術をどのように活用し、どのようなルールを設けていくべきかを考える、より長期的で本質的な視点を持つことが求められています。