はじめに

本稿では、米The New Yorkerに掲載されたヴィンソン・カニンガム氏の記事「What Do Commercials About A.I. Really Promise?」を基に、Appleなどが展開するAI製品のコマーシャルが私たちに何を約束し、その裏でどのような代償を求めているのかを解説します。

引用元記事

- タイトル: What Do Commercials About A.I. Really Promise?

- 著者: Vinson Cunningham

- 発行元: The New Yorker

- 発行日: 2025年7月12日

- URL: https://www.newyorker.com/culture/critics-notebook/what-do-commercials-about-ai-really-promise

要点

- 近年のAI製品のCMは、読解、作文、計画といった知的作業を「面倒なタスク」として描き、それをAIが代替する未来を魅力的に提示するものである。

- 筆者は、Apple IntelligenceのCMを痛烈に批判し、AIへの安易な依存が、人間から主体的に思考し、理解する能力を奪い去る危険性を指摘している。

- 思考することは、困難を伴うがゆえに人間を人間たらしめる根源的な活動であり、これを放棄することは、自らの存在価値そのものをAIに明け渡すことに繋がりかねないと警鐘を鳴らすものである。

- CMが謳う「効率化」によって得られた時間で、人間は何をするのかという問いには答えが示されておらず、むしろ人間の無気力化や受動的な未来を示唆している。

詳細解説

CMで描かれるAI技術とは?

本稿で扱う記事を理解するために、まずCMで紹介されているAI技術について簡単に補足します。中心となるのは「Apple Intelligence」に代表される、新しいパーソナルAIシステムです。これらは大規模言語モデル(LLM)という技術を基盤としています。LLMは、インターネット上の膨大なテキストデータを学習することで、人間のように自然な文章を生成したり、長い文章を要約したり、メールの返信を考えたりすることができます。CMでは、こうした機能がいかに私たちの生活や仕事を「楽」にしてくれるかが強調されています。

CMが描く「AIのある生活」への痛烈な皮肉

筆者は、特にApple IntelligenceのCMを「倒錯的なお気に入り」として取り上げ、その内容を詳細に描写します。

会議中、上司から「目論見書は読んだか?」と問われた男性「ランス」。読んでいないにもかかわらず「はい、すばらしかったです」と嘘をつきます。当然、内容の要約を求められますが、彼は慌てません。おもむろに椅子ごと会議室を抜け出し、廊下でノートパソコンのAIに目論見書を要約させ、その箇条書きを手に、何食わぬ顔で会議に戻り、議論を仕切り始めるのです。

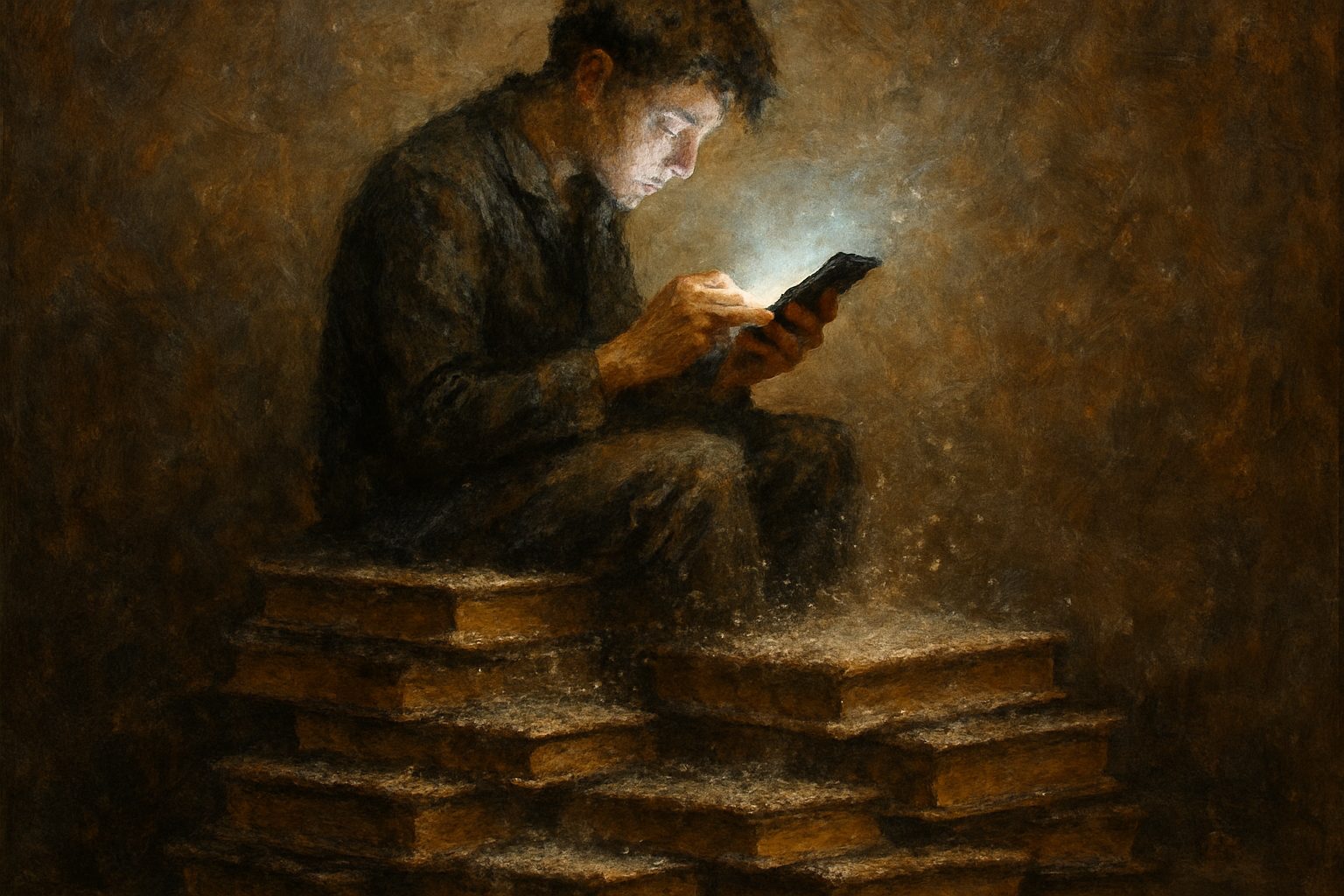

このCMは一見、AIの便利さをコミカルに描いているように見えます。しかし筆者は、このランスの行動を「読む」という根源的な知的タスクからの逃避であると厳しく批判します。「読む」とは、単に文字を目で追う作業ではありません。書かれている内容を理解し、解釈し、自分自身の言葉で再構築する、きわめて能動的なプロセスです。ランスは、その最も重要な部分をAIに丸投げしてしまいました。

筆者はさらに、Qualcomm社のCM(妻が不在の夜、子供に何を食べさせ、どんな物語を読み聞かせるかをAIに尋ねる父親)や、文字起こしAI「Plaud」のCM(会議の専門用語にうんざりした会社員が、AIに議事録作成を任せて上の空になる)といった例を挙げ、これらのCMが共通して「思考停止した、無気力な半存在状態」を理想の姿として描いていると指摘します。AIが約束する「楽」や「効率」の裏側で、人間は主体性や創造性、さらには家族との即興的なコミュニケーションさえも失っていくのではないか、という強い懸念が示されています。

「思考すること」こそが人間の本質である

この記事の核心は、「思考すること」の価値を再認識させる点にあります。筆者は力強くこう述べます。

Thinking’s our whole thing.(思考こそが私たちのすべてだ。)

彼は、抽象的な原則を現実の問題に応用したり、間違いに気づいて考えを改めたり、誰かの言葉で心が動かされたりする、その「思考のドラマ」こそが、私たち人間という種のささやかな栄光なのだと主張します。それは必ずしも楽しいことばかりではありません。白紙のページを前に言葉を紡ぎ出す苦しみのように、思考には困難が伴います。だからこそ、AI開発企業は「書くこと」を人間が打ち負かすべき敵のように位置づけ、思考からの解放を約束するのです。

ここで筆者は、歴史的な対比として、奴隷制度下の米国で、命の危険を冒して白人の子供たちから読み書きを学んだフレデリック・ダグラスの逸話に触れます。彼にとって、リテラシー(読み書き能力)は、人間としての尊厳を取り戻し、自由を勝ち取るための象徴でした。現代の私たちは、先人たちが命がけで手に入れた「自ら読み、考え、書く」という権利を、いとも簡単にAIに明け渡そうとしているのではないか。これは、単なる利便性の追求ではなく、人間性の本質に関わる重大な後退であると、筆者は訴えかけているのです。

AIに仕事を奪われる、皮肉な未来

記事は、痛烈な皮肉で締めくくられます。

Does Lance think he’s going to have that seemingly decent, if boring, job for long? I don’t think his laptop thinks so.(ランスは、その退屈だがまともに見える仕事を、長く続けられると思っているのだろうか?彼のノートパソコンは、そうは思っていないだろう。)

これは、AIへの依存がもたらす究極の結末を暗示しています。思考や判断、要約といった、かつては専門職のホワイトカラーが担っていた中核的な業務をAIに任せ続けるということは、短期的には楽かもしれませんが、長期的には自らの専門性や存在価値そのものを失うことに直結します。自分の思考を代替してくれる便利な機械は、いつか自分自身を代替する存在になる。CMが描くバラ色の未来の先には、そんな厳しい現実が待ち受けているのかもしれません。

まとめ

本稿で紹介したThe New Yorkerの記事は、AI技術の進化を手放しで歓迎する風潮に、鋭い文化的批評の視点から一石を投じるものです。AIがもたらす利便性は計り知れませんが、その恩恵に安易に飛びつく前に、私たちがその代償として何を失う可能性があるのかを真剣に考える必要があります。

この記事が突きつけるのは、「自ら考え、判断し、創造する」という、時に困難で面倒でさえある活動こそが、人間を人間たらしめる根源的な価値であるというメッセージです。AIを私たちの思考を拡張するための強力な「道具」として賢く使いこなしつつも、思考の主体性まで手放してはならない。AIと共存する未来に向けて、私たち一人ひとりがこの問題を自分ごととして捉え、どう向き合っていくべきかを考える上で、この記事は非常に重要な示唆を与えてくれるでしょう。