はじめに

本稿では、米国Amazonのソフトウェアエンジニアたちが、AI(人工知能)の導入によって仕事の進め方や職場環境にどのような変化を感じているのかについて、New York Post紙の記事「Amazon coders say they’ve had to work harder, faster by using AI」をもとに解説します。

引用元記事

- タイトル: Amazon coders say they’ve had to work harder, faster by using AI

- 発行元: New York Post

- 発行日: 2025年5月26日

- URL: https://nypost.com/2025/05/26/business/amazon-coders-say-theyve-had-to-work-harder-faster-by-using-ai/

要点

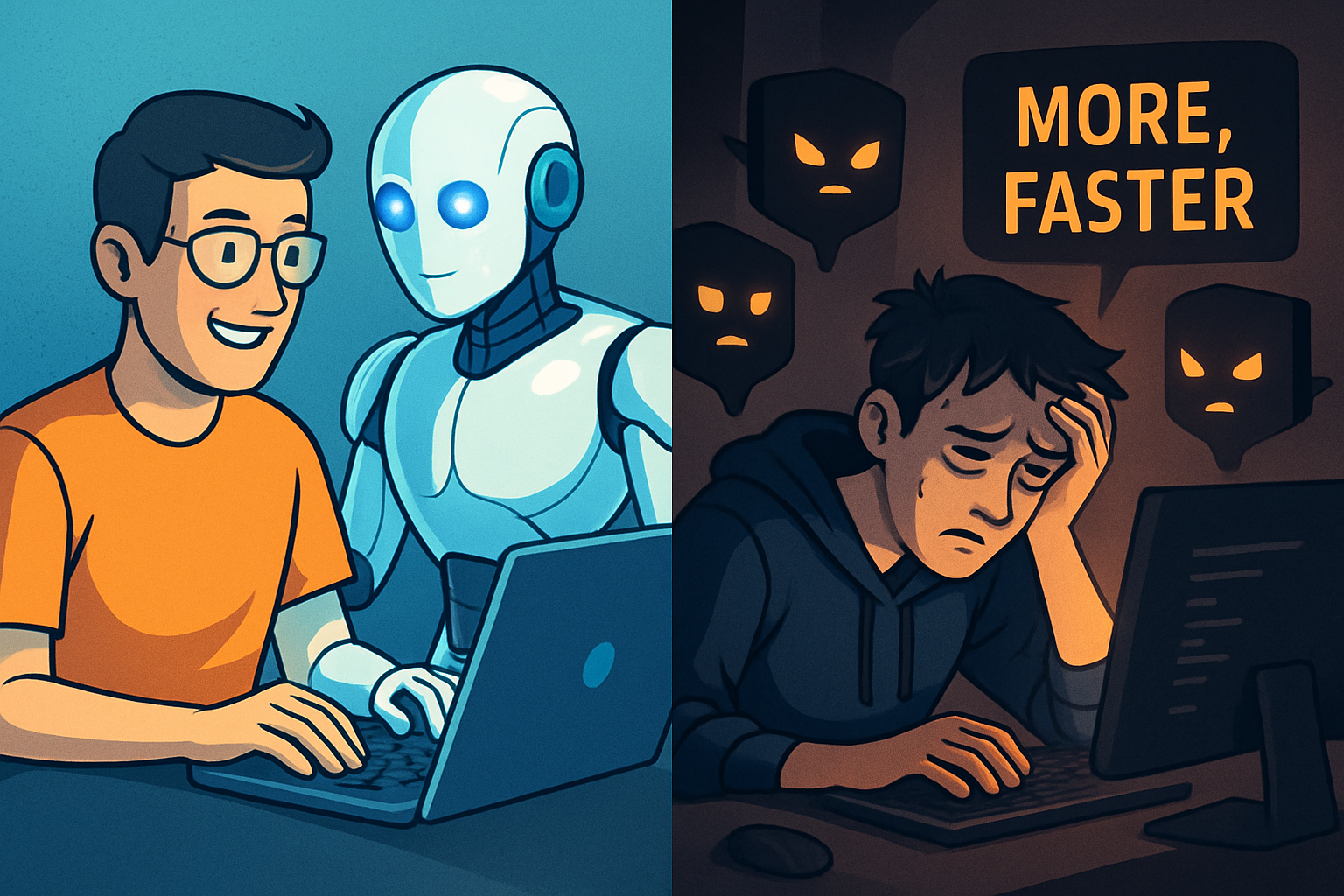

- Amazonのソフトウェアエンジニアは、AI導入により必ずしも仕事が楽になったわけではなく、むしろより速く、より多くの成果を出すようプレッシャーを感じている。

- AIはエンジニアを代替するのではなく、管理しきれないツールへの依存度を高め、仕事の質を「流れ作業」のように変質させる懸念がある。

- チーム人員が削減される一方で、AIの活用を前提に従来と同等のコード生産量が期待されている。

- AIツールの利用は表向き任意だが、利用しないと遅れを取るという実質的な強制力が存在する。

- 開発期間は大幅に短縮され、コードレビューの重要性が増す一方、フィードバックの時間は削減されている。

- 経営層はAIを生産性向上とコスト削減の手段と捉えているが、現場ではジュニアエンジニアの成長機会の喪失やスキルの陳腐化が危惧されている。

- この変化は、Amazonの倉庫業務がロボット導入で効率化されたものの、仕事がより単調になった歴史と類似しているとエンジニアは感じている。

詳細解説

AI導入の波とAmazonエンジニアの現実

近年、生成AI、特にプログラミング作業を助けるAIツールの進化は目覚ましく、多くの企業で導入が進んでいます。これらのツールは、コードの提案、自動生成、バグの発見など、開発プロセスの効率化に貢献すると期待されています。Amazonも例外ではなく、社内でAIツールの活用を推進しています。

しかし、記事によると、Amazonのソフトウェアエンジニアたちは、この変化を手放しで喜んでいるわけではないようです。あるエンジニアは、「私のチームは昨年と比べて約半分の人数になりましたが、AIのおかげで同量のコードを生み出すことが期待されています」と語っています。これは、AIが単に作業を助けるだけでなく、一人当たりの生産性目標を引き上げる圧力となっていることを示唆しています。

「任意」という名のプレッシャーと仕事の質の変化

記事によれば、Amazon社内ではAIツールの使用は「任意」とされています。しかし、実際には「使わなければ時代遅れになる」という無言のプレッシャーがあり、多くのエンジニアがAIツールの使用を余儀なくされている状況です。かつて数週間かかっていた開発作業が、数日で完了することを求められるようになり、フィードバックセッションの時間も短縮されています。

このような状況は、かつて熟考を伴う知的労働であったソフトウェア開発が、まるで工場の組立ラインのような「流れ作業」に変わってしまうのではないかという懸念を生んでいます。エンジニアはAIにコードの断片を提案させるだけでなく、プログラム全体を書かせるよう促されることもあり、プログラマーの役割が「コードを書く」ことから「AIが生成したコードをレビューする」ことへとシフトしつつあります。著名なプログラマーであるサイモン・ウィリソン氏は、「コードを読むより書く方が楽しいものです。これらのツールを使うと、(コードレビューが)仕事の大部分を占めるようになります」と指摘しています。

生産性向上とコスト削減の裏で失われるもの

AmazonのCEOアンディ・ジャシー氏は、株主への書簡で、生成AIを特にコーディング分野における「生産性とコスト回避」のためのツールとして位置づけています。「顧客が望むものをできるだけ早く提供できなければ、競合他社に奪われるだろう」と彼は記しており、競争の激化がAI導入を加速させる大きな要因であることが伺えます。

しかし、現場のエンジニアからは、このような効率化の追求がもたらす負の側面も指摘されています。例えば、かつては若手エンジニアにとって重要な学習機会であったメモ作成やソフトウェアテストといった業務も、AIによって自動化されつつあります。これにより、若手が実践的なスキルを習得し、昇進のために自身を証明する機会が失われるのではないかという不安が広がっています。

Amazonの広報担当者は、「AIはエンジニアの専門知識を置き換えるものではなく、それを補強することを目的としている」とし、昇進パスは依然として明確で成果に基づいていると述べています。しかし、記事に登場する複数の現役エンジニアは、締め切りが厳しくなり、成果物への期待値が静かに上昇していると証言しています。

倉庫の自動化との類似性、そして未来への不安

Amazonのエンジニアたちは、現在の状況を、同社の倉庫労働者が経験した変化と重ね合わせて見ています。倉庫ではロボット導入により、作業員が広大な倉庫を歩き回る必要がなくなり、効率は向上しました。しかしその一方で、仕事は定位置での単調な作業へと変わりました。あるエンジニアは、「今、私たち(ソフトウェアエンジニア)も同じような経験をしているように感じます」と語っています。

この変化は、Amazon社内でより広範な不安を引き起こしており、「Amazon Employees for Climate Justice」といった従業員グループが、AIの影響を含む労働者の懸念を受け止める場となっています。元Amazon従業員で同グループの広報担当者であるイライザ・パン氏は、「苦情は『自分たちのキャリアがどうなるのか』という点に集中しています。そして、キャリアだけでなく、仕事の質についてもです」と述べています。

AIによる効率化が、仕事の創造性や達成感、さらにはキャリアパスまでをも変えてしまう可能性について、現場のエンジニアたちは真剣に懸念しているのです。

まとめ

本稿では、New York Postの記事を元に、AmazonのソフトウェアエンジニアがAI導入によって直面している変化と、それに伴う期待や懸念について解説しました。AIは間違いなく生産性向上に貢献する強力なツールですが、その導入方法や評価基準によっては、開発者の仕事の質を低下させ、過度なプレッシャーを与え、キャリア形成にも影響を及ぼす可能性があることが示唆されています。

これはAmazonに限った話ではなく、日本を含む世界中のIT業界全体にとって重要な課題です。AIと人間がどのように協調し、より創造的で質の高い仕事を実現していくのか。そして、AI時代におけるエンジニアのスキルやキャリアパスをどう再定義していくのか。これらの問いに対する答えを、企業もエンジニア自身も真剣に考えていく必要があるでしょう。