はじめに

近年、AI(人工知能)やロボット技術の進化は目覚ましく、私たちの生活や働き方に大きな変化をもたらそうとしています。特に、これまで人間が行ってきた作業をAIやロボットが代替する動きは、期待と同時に、「人間の仕事が奪われてしまうのではないか」という不安の声も聞かれます。

本稿では、世界最大のEコマース企業であるAmazonが発表した新型倉庫ロボット「Vulcan(ヴァルカン)」の事例を取り上げ、AIボットが普及する世界で人間の仕事がどのように変わっていくのか、そして私たちはどのように対応していくべきかについて、解説します。

引用元記事

- タイトル: Amazon offers peek at new human jobs in an AI bot world

- 発行元: TechCrunch

- 発行日: 2025年5月11日

- URL: https://techcrunch.com/2025/05/11/amazon-offers-peek-at-new-human-jobs-in-an-ai-bot-world/

・本稿中の画像に関しては特に明示がない場合、引用元記事より引用しております。

・記載されている情報は、投稿日までに確認された内容となります。正確な情報に関しては、各種公式HPを参照するようお願い致します。

・内容に関してはあくまで執筆者の認識であり、誤っている場合があります。引用元記事を確認するようお願い致します。

要点

- Amazonは、「感じる」能力を持つとされる新型ロボット「Vulcan」を導入し、倉庫内作業のさらなる自動化を推進している。

- Vulcanは、人間にとって身体的負担の大きい高所や低所での商品ピッキング作業などを代替し、作業環境の安全性を高めることを目的とする。

- Amazonは、Vulcanのようなロボット導入に伴い、一部の倉庫作業員を対象に、ロボットのメンテナンス技術者など新しいスキルを習得させるための再訓練プログラムを提供している。

- これは、AIやロボットが普及する社会において、人間が単純作業から解放され、より専門的なスキルを要する新しい職務へと移行していく可能性を示唆するものである。

- しかし、全ての労働者がスムーズに新しい職務へ移行できるわけではなく、スキルのミスマッチや全体的な雇用数の変動については、依然として慎重な見極めが必要である。

- AIによる完全自動化の未来がすぐに訪れるわけではなく、当面は人間とロボットがそれぞれの得意分野を活かして協働する形態が主流であり続ける可能性が高い。

詳細解説

Amazonの新型ロボット「Vulcan」とは?

今回Amazonが発表した「Vulcan」は、同社の広大な物流倉庫内で、商品のピッキング(棚から商品を取り出す作業)をより効率的かつ安全に行うために開発された新型ロボットです。特に注目すべきは、Vulcanが「感じる」能力を持つとされている点です。これにより、従来型のロボットでは難しかった、様々な形状や壊れやすい商品を繊細に扱うことが可能になると期待されています。

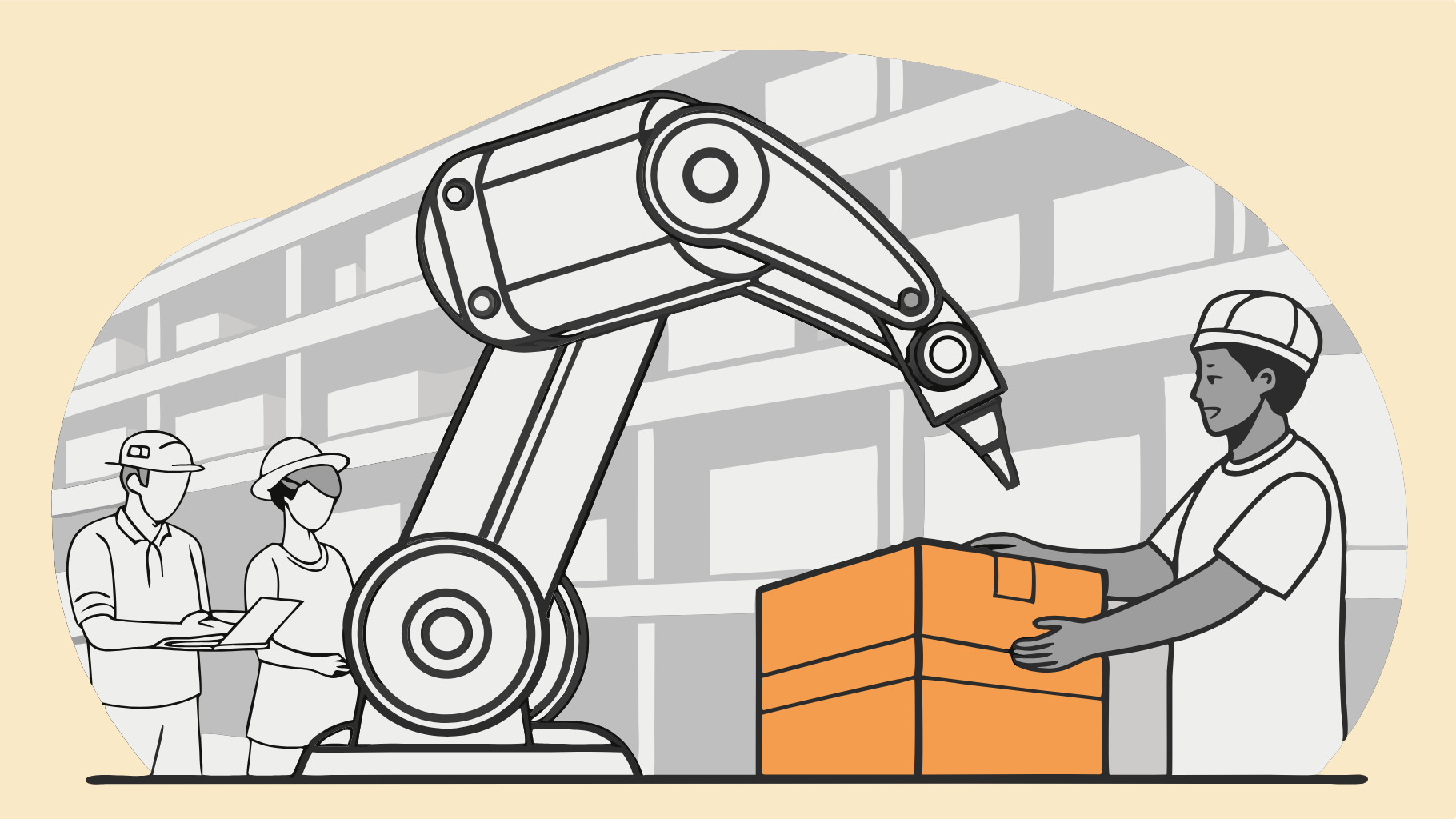

AmazonのCEOであるアンディ・ジャシー氏は、X(旧Twitter)への投稿で、「Vulcanは、人間工学的に困難な作業を処理することで作業をより安全にし、チームメイト(従業員)がロボットメンテナンスのスキルを伸ばす機会を創出する」と述べています。具体的には、倉庫の棚の最も高い場所や低い場所にある商品の取り扱いをVulcanが担当し、人間はかがんだり梯子に登ったりする負担の大きい作業から解放されます。そして、人間は中間部分の棚の商品や、Vulcanがまだ扱いきれない商品のピッキング、さらにはロボットの監視やメンテナンスといった、より高度な業務にシフトしていくことが想定されています。

人間の仕事はどう変わるのか?

AIやロボットの台頭により、人間の仕事がどうなるのかについては、大きく分けて二つの見方があります。一つは、多くの仕事がAIやボットに取って代わられ、人間の働く場が失われるという悲観的なシナリオです。もう一つは、AIやボットが退屈で反復的な「つまらない仕事」を肩代わりし、人間はより創造的で付加価値の高い、新しい種類の仕事に従事するという楽観的なシナリオです。記事によれば、歴史的には後者のパターンが多く見られると指摘されています。世界経済フォーラムも、現在の技術トレンドによって9200万の職が失われる一方で、1億7000万の新しい職が創出されると予測しています。

Amazonの取り組みは、まさに後者の可能性を示唆しています。同社は、Vulcanのようなロボットの導入によって、倉庫作業員の仕事がなくなるのではなく、仕事内容が変化すると考えています。そして、その変化に対応するために、一部の倉庫作業員に対して、ロボットのフロアモニターやオンサイトの信頼性維持エンジニアといった、ロボット関連の専門スキルを習得するための再訓練プログラムを提供しているのです。これは、AI時代において、企業が従業員のリスキリング(学び直し)を支援し、新しい役割へと導くことの重要性を示しています。

Amazonのブログ投稿によると、同社の倉庫では既に顧客注文の75%の処理にロボットが関与しているとのことです。これは、単に個々のロボットが高性能であるだけでなく、倉庫全体の管理システム(WMS: Warehouse Management System)と多数のロボット群が高度に連携し、最適化された運用がなされていることを意味します。Vulcanのような新型ロボットの登場は、この自動化の流れをさらに加速させるでしょう。

日本への影響と私たちが考慮すべきこと

少子高齢化による労働力不足が深刻な課題となっている日本にとって、Amazonのような倉庫業務の自動化は、非常に重要な示唆を与えてくれます。物流業界だけでなく、製造業、農業、サービス業など、様々な分野で人手不足の解消や生産性向上への貢献が期待できます。

しかし、同時に、自動化によって既存の仕事が減少する可能性への備えも必要です。特に、これまで特定の単純作業に依存してきた働き手にとっては、大きな転換期となるでしょう。重要なのは、このような変化を単なる脅威として捉えるのではなく、新しいスキルを学び、新しい役割に適応していく機会と捉えることです。

企業は、従業員に対する再教育プログラムの提供や、AI・ロボットと協働するための職場環境の整備を進める必要があります。個人としては、生涯学習の意識を持ち、変化に対応できる柔軟性を身につけることが求められます。また、政府や教育機関は、社会全体のデジタルトランスフォーメーション(DX)を支援し、AI時代に必要な人材育成を強化していく必要があります。

さらに、ロボットと人間が安全かつ円滑に協働するためには、新しい安全基準の策定や、倫理的なガイドラインの整備も重要な課題となります。

Eコマースの拡大と技術の現実

今回の技術革新の背景には、Eコマース市場の世界的な拡大があります。より多くの商品を、より迅速かつ低コストで顧客に届けるためには、物流センターの効率化が至上命題であり、そのための自動化投資は必然の流れと言えます。

また、「AIが全ての仕事を奪う」といった極端な議論もありますが、現実にはAIやロボットが得意とする作業と、人間が得意とする作業は異なります。現状では、複雑な判断、創造性、高度なコミュニケーション、臨機応変な対応などが求められる作業は、依然として人間が優位性を持っています。Amazonの事例が示すように、人間とロボットがそれぞれの強みを活かして協働する形が、当面の主流となるでしょう。

記事の後半では、Amazonがかつて推進していたレジなし店舗技術「Amazon Go」の事例にも触れられています。この技術は鳴り物入りで登場しましたが、小売業界全体への普及は限定的で、技術の裏側では依然として多くの人手(インドでのビデオ監視・ラベリング作業など)を必要としていたことが明らかになりました。これは、新しい技術が必ずしもすぐに社会に完全な形で受け入れられるわけではないこと、そして技術の理想と現実にはギャップが存在する場合があることを示しています。AIやロボット技術についても、過度な期待や誇張された懸念に惑わされず、その可能性と限界を冷静に見極める必要があります。

まとめ

本稿では、Amazonの新型倉庫ロボット「Vulcan」の事例を通して、AIとロボットが普及する未来における人間の仕事のあり方について考察しました。

Vulcanのような先進的なロボットの導入は、間違いなく作業の効率化、安全性の向上、そして新たなサービスの創出に貢献します。しかしそれは、単純に人間の仕事が奪われることを意味するのではなく、人間の役割がより高度で専門的なものへと変化していくことを示唆しています。Amazonが従業員の再訓練プログラムに力を入れていることは、その証左と言えるでしょう。

私たちにとって重要なのは、AIやロボット技術の進化を恐れるのではなく、それらを人間を補助し、人間の能力を拡張するための強力なツールとして捉え、積極的に活用していく姿勢です。日本においても、労働力不足の解消や生産性向上という喫緊の課題に対応するため、AIやロボット技術の導入と、それに伴う働き方の変革は避けて通れません。

未来の職場では、人間とAI・ロボットがそれぞれの得意分野を活かし、互いに補完し合いながら、より付加価値の高い仕事を生み出していくことになるでしょう。そのためには、個人も企業も、そして社会全体も、常に学び続け、変化に適応していく努力が不可欠です。