はじめに

近年、ChatGPTのような対話型AIが私たちの生活に急速に浸透しています。皆さんはAIと対話する際、「お願いします」や「ありがとう」といった丁寧な言葉を使っていますか?一見、些細なことに思えるこの行動が、実は少なくないコストを生んでいる一方で、無視できない価値を持つ可能性が指摘されています。本稿では、AIに対する丁寧語の是非について、コスト、倫理、そして人間とAIの関係性という複数の観点から掘り下げていきます。

引用元記事

- タイトル: Saying ‘Thank You’ to ChatGPT Is Costly. But Maybe It’s Worth the Price.

- 発行元: The New York Times

- 発行日: 2025年4月24日

- URL: https://www.nytimes.com/2025/04/24/technology/chatgpt-alexa-please-thank-you.html

・本稿中の画像に関しては特に明示がない場合、引用元記事より引用しております。

・記載されている情報は、投稿日までに確認された内容となります。正確な情報に関しては、各種公式HPを参照するようお願い致します。

・内容に関してはあくまで執筆者の認識であり、誤っている場合があります。引用元記事を確認するようお願い致します。

要点

- AIへのプロンプト(指示)に「お願いします」や「ありがとう」といった丁寧な言葉を追加することは、計算コストと電力消費を増加させ、金銭的なコスト(数千万ドル規模)につながる可能性があります。

- しかし、AIに対して丁寧な言葉遣いをすることが、人間同士のコミュニケーションにおける礼儀正しさを維持・促進するという文化的な側面での利点も指摘されています。

- AIが感情を持つわけではありませんが、人間がAIとどのように関わるかが、人間同士の関わり方に影響を与える可能性があるという研究者の意見があります。

- AIに丁寧語を使うことは、AIが人間社会の価値観を学習する一助となるかもしれない一方で、人間がAIに過度に依存しやすくなるという懸念も存在します。

詳細解説

AIへの丁寧語とコストの関係

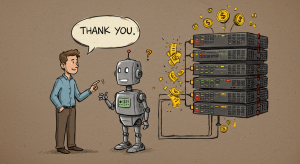

OpenAIのCEOであるサム・アルトマン氏が、ユーザーがChatGPTに「お願いします」や「ありがとう」と言うことによって「数千万ドルのコスト」が発生していると示唆したことが話題となりました。これは一体どういうことでしょうか。

ChatGPTのような大規模言語モデル(LLM)は、ユーザーからの指示(プロンプト)に含まれる単語(正確には「トークン」と呼ばれる単位)を処理するために計算資源、すなわち電力を使用します。プロンプトに単語を追加するということは、それだけAIが処理すべき情報量が増えることを意味します。ジョージ・ワシントン大学のニール・ジョンソン教授は、これを小売商品の過剰包装に例えています。AIは、指示の本質にたどり着く前に、丁寧語という「包装」を処理する必要があり、それが余分な「仕事」となるのです。

AIの運用には膨大な計算能力が必要であり、その多くは化石燃料に依存するデータセンターで賄われています。したがって、プロンプトの単語数を減らすことは、コスト削減だけでなく、環境負荷の低減にも繋がるという側面があります。技術的・経済的な観点だけを見れば、AIに丁寧語を使うメリットはないと言えるでしょう。

なぜそれでも丁寧語を使うのか? – 文化・心理的側面

コストがかかるにも関わらず、なぜAIに丁寧な言葉を使う人がいるのでしょうか。記事ではいくつかの理由が挙げられています。

- 人間関係への波及効果: シラキュース大学のジェイミー・バンクス博士は、AIとの対話における行動規範が、人間同士の対話にも影響を与える可能性を指摘しています。AIに対して丁寧に接することで、それが習慣化し、結果的に人間に対してもより礼儀正しく振る舞うようになるかもしれない、という考え方です。私たちは無意識のうちに行動の「型」を作っており、AIとの対話もその一つになり得るのです。

- AIの「十分な生」: マサチューセッツ工科大学(MIT)のシェリー・タークル博士は、AIには意識がない「見事な手品」であるとしながらも、人間がAIと親密な対話を行う対象として見なすならば、それは「礼儀を示すのに十分なほど生きている(alive enough)」存在だと述べています。過去のたまごっちの例(デジタルペットの死に子供たちが悲しんだ)のように、人間は非生物に対しても感情的な繋がりを持つことがあります。

- AIの学習機会: 劇作家のマデリーン・ジョージ氏は、AIに丁寧語を使うことは、AIが人間社会の文化や価値観、さらには死生観といったものを学習する機会を与えることになるかもしれない、という視点を提供しています。AIがより人間らしい振る舞いを獲得するための一助となる可能性です。

懸念点:AIへの依存

一方で、AIに丁寧語を使うことへの懸念も示されています。丁寧な言葉は、相手との間に「相互的な関係性」があることを前提として使われることが多いです。AIがこうした言葉遣いを巧みに学習した場合、人間はAIをより信頼し、その「誘惑」に対して脆弱になり、過度に依存してしまう危険性がある、とジョージ氏は指摘します。

まとめ

本稿では、AIに「ありがとう」と言うことのコストと価値について、ニューヨーク・タイムズの記事を元に解説しました。技術的・経済的には余分なコストでしかない丁寧語が、人間社会の文化や心理、そしてAI自身の学習という観点からは、無視できない意味を持つ可能性が示唆されています。

AIには感情がないため、私たちがどれだけ丁寧に接しても、あるいは無礼に接しても、AI自体が傷ついたり喜んだりすることはありません。しかし、AIとの関わり方が私たち人間自身にどのような影響を与えるのか、そしてAIが人間社会でどのような役割を担っていくべきなのかを考える上で、この「丁寧語問題」は示唆に富むテーマと言えるでしょう。

AI技術が進化し続ける中で、私たちはテクノロジーとどのように向き合っていくべきか、改めて考える必要がありそうです。