はじめに

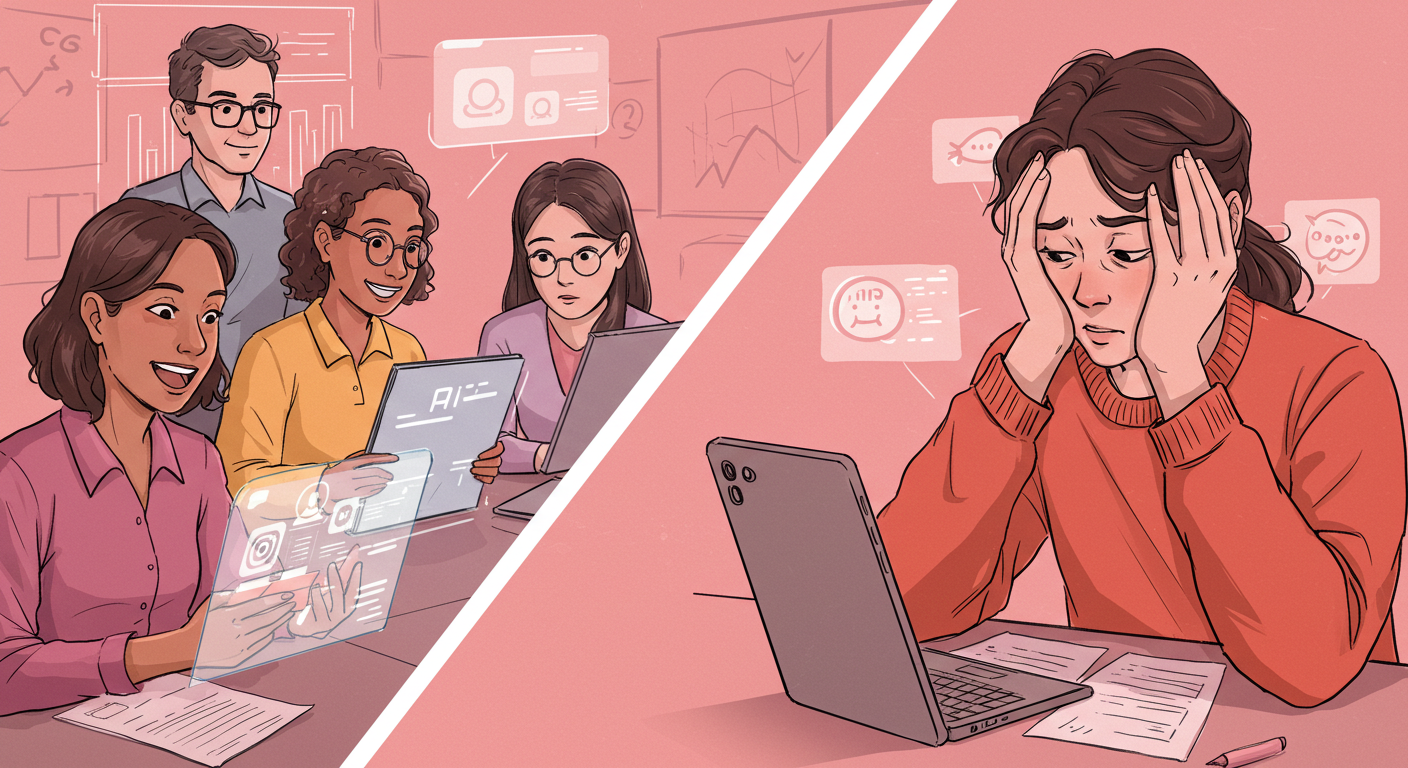

近年、急速に進化を遂げる人工知能(AI)は、教育現場にもその影響を及ぼし始めています。特に、文章やアイデアを生成する「生成AI」(例:ChatGPT)の登場は、教育のあり方に大きな変化をもたらす可能性を秘めています。しかし、その活用を巡っては、期待と懸念が交錯しているのが現状です。本稿では、The New York Timesの記事「Teachers Worry About Students Using A.I. But They Love It for Themselves.」を基に、米国の教育現場におけるAI活用の実態と課題を確認し、今後の教育業界におけるAIの展望について解説します。

引用元情報

- 記事タイトル: Teachers Worry About Students Using A.I. But They Love It for Themselves.

- URL: https://www.nytimes.com/2025/04/14/us/schools-ai-teachers-writing.html

- 発行元: The New York Times

- 発行日: 2025年4月14日

・本稿中の画像に関しては特に明示がない場合、引用元記事より引用しております。

・記載されている情報は、投稿日までに確認された内容となります。正確な情報に関しては、各種公式HPを参照するようお願い致します。

・内容に関してはあくまで執筆者の認識であり、誤っている場合があります。引用元記事を確認するようお願い致します。

要点

- 多くの教育関係者は、生徒がAIを使って不正行為(カンニングや安易な課題作成)をすることを懸念し、その利用を制限しようとしています。

- その一方で、教師自身は、授業準備や採点、個別指導といった業務の効率化のために、AIツールを積極的に活用するケースが増えています。

- 生徒のAI利用を禁止しながら教師がAIを利用することの倫理的な問題や、AIが生徒と教師の人間関係に与える影響について、議論が巻き起こっています。

- AIが生み出す情報の正確性や、AIツールの開発・導入における課題(費用、企業側のマーケティング、教師のAIリテラシーなど)も指摘されています。

詳細解説

教師のAI活用:効率化への期待

教育現場では、教師の業務負担軽減が長年の課題です。AI、特に生成AIは、この課題に対する有効な解決策として期待されています。記事によると、教師たちはAIを以下のような業務に活用しています。

- 授業計画の作成支援: 長文資料の要約、練習問題の作成、多様な生徒に合わせた課題の個別化(例:速さの問題を野球とダンスの例で作成)など。

- 採点業務の補助: 特に作文などの記述式解答の評価にAIを活用する試みがあります。これにより、教師はより多くの記述式課題を課すことが可能になります。

- 個別指導の補助: 生徒の学習データや行動データを分析し、個々の生徒に合わせたサポートを提供するグループ分けなどに活用されています。

- 事務作業の効率化: 文書の要約や大量のデータ分析など、直接的な教育活動以外の業務にもAIが利用されています。

ロードアイランド州の中学校歴史教師であるジョン・ゴールド氏は、自身が作成した教材をChatGPTに学習させ、授業計画の作成に役立てています。彼は、AIの活用方法を生徒に透明性を持って説明し、倫理的な利用を促すことの重要性を強調しています。

生徒のAI利用:懸念される不正行為

教師たちがAIの恩恵を受ける一方で、生徒によるAI利用には強い懸念が示されています。特に問題視されているのが、不正行為です。

- 宿題の安易な解決: 数学の問題をスマートフォンのアプリ(記事ではGoogleのPhotoMathやGoogle Lensが例示)で撮影すると、解答だけでなく途中経過まで表示されるため、生徒が自力で解かずに写してしまうケースが報告されています。

- 作文やレポート作成の代行: 生成AIに指示するだけで、文章を自動生成できてしまうため、生徒自身の思考力や表現力が養われない、あるいは盗用につながる可能性が指摘されています。

ワシントンD.C.のチャータースクール管理者であるアレックス・バロン氏は、これらの数学アプリの利用を不正行為と見なしています。一方で、マサチューセッツ州の中学校数学教師マイク・サリバン氏は、生徒の約半数がこれらのツールを利用していると推測しており、授業中のクイズで利用する生徒もいると述べています。

AI導入に伴う課題と倫理的ジレンマ

AIの導入は、効率化というメリットだけでなく、様々な課題も引き起こしています。

- 倫理的な問題: 「生徒にはAIでの作文作成を禁止しておきながら、教師がAIで採点するのは公平か?」といった問いが投げかけられています。

- 人間関係への影響: AIチューター(個別指導ロボット)などが普及することで、教育の核となるべき教師と生徒の人間的なつながりが希薄になるのではないか、という懸念があります。教師の中には、AIには生徒の答案を読むことや、教師の授業実践を観察・評価するといった、より人間的な関与が求められる業務ではなく、スケジュール管理や代替教員探しといった事務的な負担を軽減してほしいという声もあります。

- AIの精度とバイアス: テキサス州では、AIによる州統一テストの自動採点(生成AIではない旧来型のAI)が行われましたが、予想より低いスコアが出たため、再採点の結果、多くの答案のスコアが上がるという事態が発生しました。AIの評価が常に正確とは限らず、バイアスが含まれる可能性も指摘されています。

- 技術・コストの問題: AI開発には莫大な投資が必要であり(過去2年間で教育AI分野に15億ドル)、その費用対効果や、導入に伴う教師へのトレーニング、著作権の問題、AIのエネルギー消費なども考慮すべき点です。また、AI技術に詳しくない教育関係者や政策決定者が、過剰なマーケティングに惑わされずに適切なツールを選択する必要性も指摘されています(ロサンゼルスでのAIチャットボット導入失敗事例)。

AIリテラシーの重要性

このような状況下で、教育関係者にも生徒にもAIリテラシー(AIを理解し、適切に使いこなす能力)が不可欠になっています。

- 教師: AIツールの効果と限界を理解し、倫理的に活用する方法を模索する必要があります。また、生徒に対してAIの仕組みや注意点(情報の真偽確認の重要性など)を教える役割も担います。

- 生徒: AIを学習を深めるためのツールとして活用する方法(例:ノートの要約、学習計画の相談)を学ぶ必要があります。同時に、AIに頼りすぎることなく、自ら考え、情報を取捨選択し、表現する力を養うことが重要です。

ダラスの教育長ステファニー・エリザルデ氏は、「AIについて教えないのは無責任だ。私たちは子供たちの未来のために準備しているのだから」と述べ、AIリテラシー教育の必要性を訴えています。

まとめ

教育現場におけるAIの導入は、教師の業務効率化という大きな可能性を秘めている一方で、生徒の不正行為助長や倫理的な問題、人間関係への影響といった深刻な懸念も引き起こしています。AIは単なるツールであり、その活用方法次第で「味方」にも「敵」にもなり得ます。

重要なのは、AIのメリットとデメリットを正しく理解し、教育の本質を見失わないことです。教師と生徒が共にAIリテラシーを高め、人間的な関わりを大切にしながら、AIを学習を豊かにするための道具として賢く活用していく道を探ることが、今後の教育現場に求められています。

コメント